한 겨울인데 그의 손에는 부채가 들려 있었다. 거기엔 손으로 쓴 ''노동존중사회'는 어디로 갔습니까?'라는 글귀가 또렷했다. '노동존중사회'를 강조하던 대통령의 말을 되돌린 질문이었다.

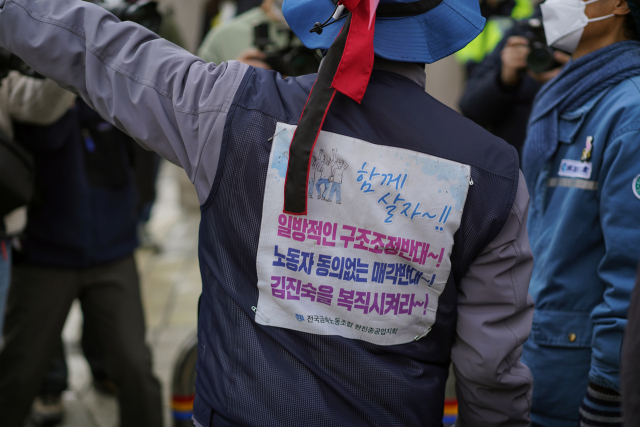

지난해 12월 30일 부산을 출발한 김진숙의 희망뚜벅이 행렬이 400여km, 40여일 만에 7일 청와대에 닿았다. 걸은 날만 34일. 암투병 중이던 그의 행진에는 수많은 사람들이 동참했다. 걸음이 멈추는 곳마다 그와 사진을 찍기 위해 모여든 사람들이 줄을 섰다. 그의 웃음은 사람들의 마음을 달랬다.

청와대 앞에 도착하자 웃음기는 싹 가셨다. 해고... 차별... 멸시... 죽음... 배반... 아프고 섬뜩한 말들과 함께 해고자와 희생자들의 이름이 한참이나 열거됐다. 정권 초기 기대를 모았던 약속들이 미완과 퇴보, 실종에 이르렀다는 비판이 쉬운 말로 또박또박 쓰여 있었다. 그는 "박창수, 김주익을 변론했던 노동인권 변호사가... 최강서의 빈소를 찾아와 미안하다고 말한 분이 대통령이 된 나라에서 왜 노동자들은 여전히 죽어가는가" 라고 물었다.

겨울의 부채는 본래 시절에 맞지 않고 쓸모 없는 것을 가리키는 말이다. 어찌 보면 여름엔 요긴하게 쓰이지만 겨울엔 외면당하는 존재 같기도 하다. 아무도 돌아보지 않는 한 겨울의 부채를 손에 꼭 쥐고 그는 멀고 먼 길을 걷고 또 걸어 고집스레 결국 목적지에 닿았다.

전체댓글 0