우리 집에서는 내가 아이들을 재운다. 둘째 은유를 돌보기 위해 두 번째 육아휴직 할 때부터였다. 그 전에는 우리 부부가 같이 아이들을 재웠다. 아내가 어느 날 "자기가 아이들 재우면 안 돼?"라고 물었다. 당시는 내가 육아휴직 할 때라 호기롭게 "그러자"라고 말했다. 늘 언제나 그 호기로움이 문제. '한 번 해병은 영원한 해병'이라는 말이 있듯이, 육아에서 때론 한번 맡은 역할은 영원한 내 역할이 될 때가 많다.

우리 집에서는 아빠가 아이를 재운다는 말을 들으면, 많은 엄마들이 "아이들이 엄마 없이도 잘 자냐"고 묻는다. 우리 부부의 대답은 늘 똑같다. "잘 자요."

아이들 재울 때 모든 엄마, 아빠의 바람은 하나다. "빨리 잠들어라." 솔직히 그렇지 않은가. 아이들이 잠 들고 나면 그때부터 하루 중 짧지만 오롯이 나만의 시간, 아니면 부부의 시간이 된다. 아기는 잘 때가 제일 예쁘다는 소리는 그냥 생긴 게 아니다. 때론 그 바람 때문에 아이들이 빨리 자지 않으면 아이들에게는 미안하지만 버럭 성질을 내기도 한다.

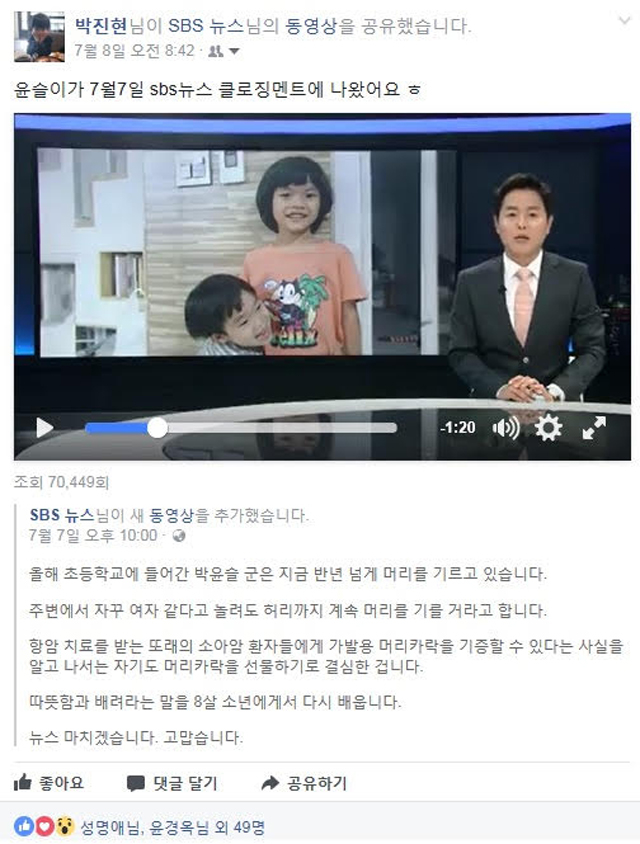

첫째 윤슬이는 낮잠도 자지 않으니 재우면 일찍 잠든다. 문제는 둘째다. 낮잠도 충분히 자다보니 늘 밤에 잠자리에 누워서는 이리뒹굴 저리뒹굴거린다. 조잘조잘 말도 많이 한다. 일찍 잠들고 싶어하는 윤슬이는 가끔씩 동생에게 "시끄러워, 너 때문에 잠을 못자겠잖아"라고 화를 내기도 한다.

어제도 마찬가지. 은유가 이리 뒹굴, 저리 뒹굴거렸다. 눕기 전에 엄마가 "쉬야하자" 할 때는 "싫어"하더니, 불을 끄고 10분이 지나자 "쉬야하고 싶어"라고 말한다. 순간 성질이 나지만 어쩌겠냐, 화장실에 데려가서 오줌을 뉘었다. 화를 삭히고 다시 잠자리로 돌아와 나는 은유에게 "우리 꿈나라에 가서 만나자"라고 부드럽게 말했다.

그러자 은유가 훌쩍 훌쩍 울기 시작했다. 뭐라 중얼중얼거리면서. 갑작스런 은유의 울음에 나는 당황했다. 뭐라 계속 중얼중얼거리는데, 뭔 말인지 알아들을 수 없어서 은유에게 "왜 우는 거야?"라고 안아주면서 물었다.

그러자 은유가 "꿈나라에 가기 싫어. 집에 있고 싶어"라고 말했다. 반쯤 꿈나라에 간 윤슬이도 그 말을 들었다. 우리 둘은 생각지도 못한 은유의 말에 둘이 서로 안고 키득키득 웃기 시작했다. 처음에 조용히 키득거리다 둘이 너무 웃겨서 은유가 했던 말을 반복하면서 크게 웃었다.

우리가 웃는 걸 들은 은유는 큰 소리로 "웃기지마"라고 외쳤다. 은유는 "웃지마"를 "웃기지마"라고 말한다. 그 말을 들은 우리는 또 "지가 웃겨놓고는 우리보고 웃기지마라고 한다"며 더 크게 웃었다. 은유는 아까보다 더 큰 소리로 "웃기지마"라고 외친다.

이라는 다큐를 찍었다. 아내가 세 남자에게 잘 자라고 인사하고 나가는 장면. ">

이라는 다큐를 찍었다. 아내가 세 남자에게 잘 자라고 인사하고 나가는 장면. ">

한참을 웃고 나서 윤슬이가 "꿈나라에 가면 하고 싶은 거 마음대로 하고, 놀이 기구도 돈 안내고 탈 수 있고, 얼마나 좋은데"라고 말했다. 은유는 여전히 "꿈나라에 가기 싫어. 집에 있고 싶어"라고 말한다. 이제는 은유를 좀 달래고 아이들을 재워야겠다 싶어서, 은유에게 "그래, 은유야 꿈나라에 가기 싫으면 집에 있자. 아빠랑, 엄마랑, 형아랑 집에 있자"라고 말했다. 그 말을 듣고 은유는 "응"하면서 좀 안심이 되는지 훌쩍 거리는 것을 멈췄다.

윤슬이가 먼저 꿈나라로 가고 10분이 지나자 은유도 잠들었다. 살며시 일어나서 밖으로 나갔다. 아내랑 맥주 한잔 하면서 TV를 봤다. 그래도 1년 전보다는 아이들 잠 재우기가 훨씬 쉬워졌다.

1년 전에 은유는 아빠 머리를 쓰다듬으면서 잠이 들었다. 일찍 잠들면 괜찮지만 늦게 잠드는 날은 고문이 따로 없었다. 윤슬이는 늘 팔베게를 해달라고 했다. 머리 내주고, 팔 내주고 자다보면 "이 놈들 언제 크나"라는 생각이 절로 난다. 세 남자가 한 베개에, 한 이불을 덮고 자는 일도 부지기수였다. 한 번은 자다가 가위 눌리는 꿈을 꾸다 깬 적도 있다.

지금은 둘째가 아빠 머리를 쓰다듬으면서 자는 버릇도 없어졌고, 윤슬이도 팔베개를 해달라고는 하지 않는다. 그렇게 아이들이 조금씩 조금씩 크는 것 같다. 은유가 좀 더 일찍 잠들면 더 바랄 게 없겠다.

저는 제주에서 8살, 4살 아들을 키우는 아빠입니다. 3년 전에 제주로 이주하고 본지에 '박진현의 제주살이'라는 칼럼을 간간이 썼습니다. 이번 글부터 '아빠의 평등 육아 일기'라는 꼭지로 바꿔 글을 쓰고자 합니다. 우리 부부의 좌우명은 평등육아입니다. 사실 아내가 먼저 외치기 시작한 좌우명이지만, 저도 동의합니다. 진짜입니다. 우리 부부의 육아 이야기를 기록으로 남기고 싶습니다. 글을 하나하나 모아서 나중에 책으로 묶어 아이들한테 선물하고 싶네요. 나의 일기지만, 우리 가족 모두의 역사이기도 하니까요. (필자 주)

전체댓글 0