"한국 게임들은 대체로 세상을 넷으로 구분해서 보는 것 같아요. 한국 게임 시장, 일본 게임 시장, 중국 게임 시장, 그리고 그 외 '서양' 게임 시장."

최근 세계 진출을 도모하려는 한국 게임업계의 시도들이 점차 늘어나고 있다. 아시아권 너머에서도 긍정적인 평가를 얻은 <데이브 더 다이버>와 <P의 거짓>이 대표적인 케이스라 할 수 있겠다. 하지만 여전히 많은 한국 개발자들이 해외 진출에 어려움을 호소하고 있는 것 또한 사실이다. 우리는 종종 동아시아 너머에 사는 게이머들을 뭉뚱그려 "서양 게이머"라는 프레임에 구겨 넣곤 하며, 그러다 보니 해외 진출 전략을 짤 때 당연히 북미(미국, 캐나다) 게임 시장에 국한된 정보가 세계 전체를 아우르는 것 마냥 과표집하기 십상이다. 이는 어쩔 수 없이 해외 게임 시장 진출 타깃팅과 현지화가 어긋나는 결과를 초래하곤 한다. 세계는 점점 더 빠르고 다면적으로 변화하고 있다. 그러니 이제 한국 게임 또한 동-서라는 이분법적인 프레임에서 벗어나야 한다. 그런 관점에서 이 글에서는 우리가 잘 알지 못했던 그 외 '서양 게임 시장'의 일부, 유럽의 이야기를 조금 풀어보고자 한다.

동-서 유럽 게임 이야기

유럽 게임사들은 다국적 개발 방식에 익숙하다. 이유인즉슨 유럽은 다문화 사회로 서유럽, 중유럽, 북유럽, 동유럽, 남유럽마다 언어도 제각각이고 음식, 문화, 심지어 국가 체계도 다르기 때문이다. 이런 복잡다단한 유럽에서 최근 가장 많이 팔리는 게임 장르는 스마트폰 기반의 모바일 캐주얼~미드코어 게임이다. (출처: European Video Games Key Facts 2022). 그런데 여기서 세부적으로 보면 각 유럽 국가마다, 지역마다 게이머들의 구매 성향, 플레이 스타일이 조금씩 다르다. 완전히 일반화하긴 어렵지만 대체로 유럽 게이머들은 서쪽으로 갈수록 선결제 패키지 게임에 친숙한 경향을 보이고, 반대로 동쪽으로 갈수록 온라인 게임과 부분유료화(F2P) 모델에 익숙한 경향을 띤다. 그리고 이것이 혼재된 남유럽과 북유럽이 있다.

여기에는 역사적 배경이 있다. 미국에서 디지털 게임, 디지털 완구 산업이 탄생하던 1970년대, 유럽은 서쪽의 자본주의 세력과 동쪽의 공산주의 세력으로 양분되어 있었다. 이는 두 지역 게이머들의 구매력 차이로 자연스럽게 이어졌다. 미국의 우방이자 자본주의 사회에 속했던 유럽 서쪽 게이머들이 미국을 거쳐 들어온 닌텐도 게임기로 <슈퍼 마리오>를 플레이하고 있을 때, 소련의 일부분이자 공산주의 체제였던 유럽 동쪽의 게이머들은 소련제 컴퓨터 또는 게임기를 즐겼다. 자본주의에서 게임이 지적재산 자산으로 치환될 때, 소련 체제에서 게임은 (여느 공산품과 마찬가지로) 디지털 공공제이자 유희로 받아들여졌다. 그리고 이는 누구나 게임을 패치하고 '마개조'할 수 있는 해커 문화, 모딩(modding) 문화로 이어졌다. 대표적인 것이 우크라이나에서 만들어진 후 무수히 많은 버전으로 마개조되다가 미국을 거쳐 비로소 지적재산권을 인정받은 <테트리스> 게임이다(이 시기 유럽 동유럽 게임 이야기가 궁금한 사람들은 Jaroslav Švelch의 저서 <Gaming the Iron Curtain>을 참고하자.).

안타깝게도 초기 동유럽 게임 개발자들의 디지털 유희는 소련 체제가 붕괴한 1990년대 삽시간에 연기처럼 사라지고 말았고, 극심한 경제난에서 그 공허한 빈 자리는 껍데기만 미국산, 일본산인 콘솔 짝퉁과 해적판, 복제판들로 채워졌다. 이러한 역사적 배경 때문에 지금도 유럽은 미국&일본산 선결제 패키지 게임을 즐기다가 PC 와 모바일로 넘어간 서쪽, 그리고 저렴한 디지털 유희와 해적판의 바다 속에서 모바일로 넘어간 동쪽으로 나뉘어 있다. 게임 개발자의 인건비도 서쪽에서 동쪽으로 갈수록 점점 낮아지는 탓에 유럽 전역을 아우르는 게임 개발 하청도 매우 흔하게 일어난다(이에 대해선 이후 칼럼에서 더 자세히 설명하겠다.).

핀란드, 제3지대 게임 이야기

한편, 냉전시대엔 동-서 유럽 사이 흥미로운 제3 지대 경계지역들도 생겨났다. 그 중에 대표적인 곳이 바로 북유럽, 그 중에서도 핀란드다. 핀란드는 러시아 바로 옆이라는 지정학적 위치에서 냉전 기간 공산주의도 아니고 자본주의 국가도 아닌 (노르딕 모델) 중립국가로의 위치를 고수했고, 이는 현지 게임 문화에 지대한 영향을 미쳤다.

1980년대, 핀란드 게이머들은 소련의 인민들 보다는 나았지만 그렇다고 해서 마음껏 미국산 또는 일본산 콘솔 게임기를 집에 들여놓을 수 있는 형편은 되지 못하였다고 한다. 다행히 핀란드에는 정부 주도의 컴퓨터 산업 부흥책 덕분에 각종 전자통신 기술과 컴퓨터 인프라가 구축되고 있었고, 덩달아 핀란드 특유의 높은 교육열 덕분에 젊은 소프트웨어 개발자들이 자라나고 있었다. 핀란드 1세대 게이머들의 "라떼는 말이야~" 이야기를 요약하자면, 이들은 서쪽에서 넘어온 <퐁>, <슈퍼 마리오 브라더스> 게임을 하다가 옆 소련국가(지금의 에스토니아)의 보따리장사꾼이 알음알음 공수해 온 소련 게임도 접할 수 있었다.

비슷한 시기, 8-비트 코모도어(Commodore)컴퓨터가 영국을 거쳐 핀란드로 넘어오면서 본격적으로 핀란드산 게임 개발의 역사가 시작된다. 당시 젊은 핀란드 개발자들은 미국과 일본의 아케이드 게임을 코모도어 컴퓨터 (Commodore 64, VIC-20 등) 버전으로 해킹, 카피하는 걸 일종의 코딩 놀이로 즐겼는데, 그 양상이 유럽 서쪽과 동쪽이 혼재된 무언가였다고 당시 사람들은 회고한다 . 즉, 서방 국가의 '게임 지적재산' 산업을 인정하면서도 공산권 국가들의 '게임 공공제' 개념도 받아들인 것이다. 동-서의 중간지대에서 그렇게 게임은 거래할 수 있지만 동시에 함께 물고 씹고 뜯어볼 수 있는 오픈 소스(Open source)로도 인식되었다. 그 결과 첫 핀란드산 게임들은 소스코드가 게임잡지에 고스란히 인쇄되어 전국에 공유되었다. 기술이 발전하자 카트리지, 플로피디스크, 그리고 CD로 게임을 서로 공유하는 작은 거래 마당이 발전했다. 리눅스(Linux)의 창시자 리누스 토발즈(Linus Torvalds)가 이 시기 핀란드 헬싱키 대학교에서 컴퓨터공학을 전공하며 코모도어 컴퓨터 버전 <팩맨> 짝퉁을 만들어 놀았다는 이야기는 유명하다.

핀란드 게임 산업 이야기

1986년, 핀란드 유명 코미디언을 소재로 한 코모도어 64용 게임 <Uuno Turhapuro muuttaa maalle (우노 투르하푸로의 시골 여행)>이 상용화에 성공하며 핀란드 게임 개발 산업의 단초가 되었다. 하지만 몇 년 후 1990년대, 소련 체제가 붕괴하면서 소련과 서방 사이의 가교 역할을 해주던 핀란드 경제도 급속도로 위축되었다. 극심한 경제 위기 속에서 무수히 많은 기업이 도산했고 실업자 수가 폭증했는데 (당시 핀란드는 세계 최악의 자살률을 기록했다), 이를 해결하고자 핀란드 정부는 각종 정보통신기술 부흥책을 내놓았다. 핀란드 전역에 고속 인터넷이 보급되면서 게임은 무선 정보통신 산업과 더불어 새 시대의 수혜자로 급부상하기에 이른다.

2001년, 핀란드 게임계의 거성 <맥스 페인 (Max Payne)>(2001)이 성공하며 '게임을 수출할 수 있다'는 인식이 핀란드 사회에 각인되었다. 비슷한 시기, 인터넷 커뮤니티 <하보 호텔(Habbo Hotel)>(2000)이 핀란드 젊은이들 사이에서 ‘잇템’으로 유행을 타면서 인터넷 서비스업 노하우가 쌓였다. 핀란드 국민기업 노키아(Nokia)도 자사 휴대폰에 <스네이크 (Snake)> (소위 뱀 게임) 게임을 넣기 시작했다. (노키아가 자체적으로 Nokia N-Gage라는 게임용 휴대폰도 출시했다가 망한 건 덤이다.) 새롭게 떠오르는 인터넷의 시대에서, 핀란드 게임 개발자들은 더는 게임이 저렴하게 공유만 되어서는 안 된다는 사실을 깨달았다. 게임의 해킹, 복제를 막으면서도 누구나 저렴하게 게임을 플레이할 수 있게 하는 수익 모델이 필요한 찰나, 2007년 아이폰과 함께 스마트폰의 시대가 열린다. 핀란드는 유럽에서 가장 적극적으로 부분유료화(F2P) 모델의 모바일 게임산업으로 전환을 시작했다. 그렇게 2009년, 핀란드 첫 글로벌셀러 게임 <앵그리버드 (Angry Birds)>가 세계적인 반향을 일으켰다. 2012년, <클래시 오브 클랜 (Clash of Clans)>은 '유럽산 게임이 아시아에도 통한다'는 가능성을 보여주며 핀란드 모바일 게임 산업의 부흥기를 열었다. 이는 지금도 현재 진행형이다.

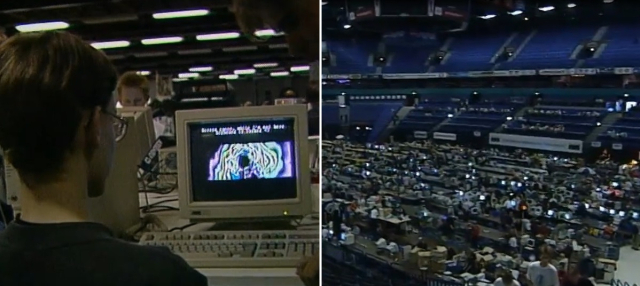

세월이 흘러서도 핀란드 1세대 개발자들은 여전히 '누구나 게임을 오픈소스로 물고 씹던' 8-비트 컴퓨터 시대를 추억하고 있다. 지금도 핀란드의 수도 헬싱키에는 "데모영상(Demoscene, '데모씬'이라고도 불린다)" 게임 코딩 놀이 대회가 매년 열리는데, 이곳에서 소위 '고인물 개발자'들이 극도로 사양이 낮은 레트로 컴퓨터를 가지고 누가 더 코드 최적화를 잘 하는지 뽐내는 걸 종종 볼 수 있다. 8-비트 레트로 컴퓨터로 웬만한 게임을 최적화하는 이들에게 21세기의 스마트폰은 무엇이든 할 수 있는 기계로 보이지 않을까? 핀란드의 "데모영상" 문화는 냉전시대 동서로 갈라진 세계의 중간에서 악착같이 놀아보려던 핀란드 해커들의 게임 역사를 고스란히 반영하고 있다. 이러한 가치를 인정받아 일부 8-비트 컴퓨터 시대의 물건들은 '핀란드 게임 박물관' 등을 비롯한 연구기관에서 역사적 사료로서 복원, 보존도 되고 있다.

마무리하며

한국 게임 역사를 좀 안다는 사람들은 유럽과 핀란드 게임 이야기를 읽으면서 "어라? 한국과 언뜻 비슷하네?"라고 생각할 수 있을 것이다. 한국과 핀란드는 한 때 제3지대였던 나라로서 이래저래 게임 역사에서 유사한 측면을 공유한다. 두 나라 게임 산업 모두 서방도 소련도 아닌 어딘가 중간 지점에서 성장한 1세대 개발자들의 도전을 발판으로 하고 있으며, 경제 위기와 국가 주도의 정보통신망 부흥책과 맞물려 온라인 부분유료화 게임 모델로 게임산업 성장을 이룩하는 데 성공하였다. 그러면서도 한편으론 여전히 미국, 일본산 패키지 게임을 향한 선망이 남아있는 양가적인 모습마저 비슷하다.

최근 한국 게임업계는 한중일 모바일 게임 시장을 넘어 차세대 무대를 찾아 나서고 있다. 나는 이러한 노력이 더 빛을 발하기 위해선 한국 게임업계에 만연한 "서양 게이머"라는 고정관념을 벗어 던질 필요가 있다고 생각한다. 이제 우리는 '선결제 콘솔 패키지 게임을 하는 백인 중산층 남성'이 사실은 이 지구 상에 극소수에 불과하다는 사실을 인지해야 하며, 또 특정 국가들의 게임이 글로벌 게임 시장을 독점하던 시대가 점차 저물고 있음을 직시해야 한다. 한국이 용산 전자상가 시대를 거쳐 국제통화기금(IMF) 외환위기 시대의 위기를 극복하면서 고유의 게임 산업을 일구었듯, 유럽의 북쪽 핀란드를 비롯한 세계 곳곳의 신흥 게임 허브들이 각자 나름 고유의 역사와 색채를 가지고 글로벌 시장에 도전장을 내밀고 있다. 그런 관점에서, 동-서 유럽 그리고 중간 지대 핀란드 게임 이야기는 점점 더 다문화적으로 변해가고 있는 세계 게임의 일면을 드러내는 중요한 소재다.

나는 한국 게임 개발자들이 아시아 대륙을 넘어 유럽 시장을 이해할 수 있을 때, 그 너머의 아프리카와 남미 등 신대륙으로의 활로 또한 비로소 열 수 있을 것이라고 본다. 몇 주 뒤 8월 20일부터 독일 쾰른에서 유럽 최대 게임쇼 "게임스컴(Gamescom)"이 열린다. 올해도 한국 게임들의 '그 외' 세상으로의 데뷔전이 좋은 성과를 올릴 수 있기를 진심으로 바라는 바이다.

전체댓글 0