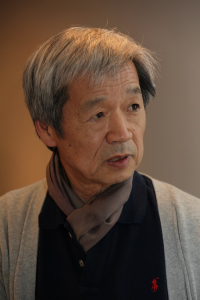

'불로 짓는 농사' 염농(焰農). 정확하게는 불로 짓는 '그릇 농사'라는 의미다. 현장 활동가로, 노동잡지 편집장으로, 서울·경기노동위원회 위원장으로, 노동의 세계에 근 30년을 몸담았던 신금호 선생이 은퇴 후 도예가의 길을 걸으며 사용하는 아호다.

1944년 생인 신 선생은 서울대 정치학과 출신 엘리트의 영예를 좇지 않고 '조국 근대화'가 빚어낸 불의에 몸과 머리로 맞서 학생운동과 노동운동의 길로 향했다. 팔순을 바라보는 지금도 '그릇빚음'을 잠시 멈춘 시간에 골프장 미화원으로 일하는 노동자다.

최근 주변의 권유로, 손자에게 꼭 전하고 싶은 이야기를 자서전에 꾹꾹 눌러 담았다. 젊은날 정면으로 마주했던 군사정권 시대상, 사회에 나와 겪었던 척박한 노동 현장의 기억을 농사짓듯 기록했다. 시대에 저항하고 자연에 순응한 어느 '백발 노동자'가 견뎌 살아온 이야기를 연재한다. 편집자

집을 옮긴 횟수가 열 하고도 두 번째가 되어 왔다. 그러나 언제든 우리는 집 옮김이 우리가 살아야 할 삶의 하나려니 했다. 아내인 김 화백은 이사해야 할 때가 다가오자 우리 형편에 어울리는 집을 찾아 나섰다. 김 화백의 서초동 친구가 알려준 한곳을 찾아가 보니 새로 지어 분양하는 서초동 남부대로 아래 3층짜리 빌라였다. 삼원빌라.

여러 여건이 좋았다. 가히 열 가지는 꼽을 수 있었다. 지하철역은 한 걸음이면 닿을 수 있다. 남부 시외버스터미널도 마찬가지다. 종합예술회관도 한 정거장 거리다. 산책할만한 우면산이 옆에 있다. 우면산 약수터까지 1,2분도 안 걸린다. 서초 고속버스인터체인지도 옆에 있다. 집은 20여 평 정도라도 있을 건 다 있지 않은가.

돈이야 어찌어찌 마련해 계약을 하고 제때에 돈을 치렀다. 이제 이 집은 명실상부 최초의 우리의 집이었다. 빌라 2층 스무 평 남짓한 집에 작은 방 3개와 부엌이 붙어있는 작은 거실, 화장실이 있었다. 집은 작았어도 시외버스터미널이 가까웠기에 훗날 시골살이의 발판이 되지 않았을까.

어느 시절 가톨릭노동청년회 회장 정 안네스의 소개로 노동자 교육을 참관한 적이 있었다. 수녀님이 참 온화하고 아름다웠다. 마음씨도 다정하고 자상하셨다. 교육에 참가한 사람은 건강하고 젊고 팔팔한 처녀 청순(淸純) 노동자들이었다.

수녀님이 "여러분은 자기 몸의 어느 부분을 가장 사랑하고 자랑하고 싶으냐"고 물으셨다. 겸사하여 왜 그러한지도 물으셨다. 잠시 뜸을 들이더니 한 사람 한 사람 발표하란다. 물론 나도 답할 준비를 해두었다.

어느 사람은 눈을, 어느 사람은 고운 손을, 어느 사람은 엉덩이를…. 모두 제각각이었다. 나는 삼국지 관운장을 떠올렸다, 독화살을 맞고 의사 화타의 치료를 받던 때의 관운장의 얼굴 모습이 떠올랐다. 치켜올라간 눈썹, 둥그런 눈, 큰 몸 어느 한 군데 흐트러짐이 없이 온몸이 고요한. 그래서 나는 나의 세상을 보는 나의 눈(마음)이 자랑스럽다고 답하였다.

그런데 수녀님의 가르침은 달랐다. 하나하나 모두가 소중하단다. 손도 얼굴도 눈도 발도 마음도 젖가슴과 엉덩이까지도. 나에겐 조용한 가르침이요 충격이었다. 참 그렇다! 하나하나 모두가 아주 소중하다. 그 소중한 것을 다정히 보듬어 주는 것, 그것이 곧 사랑이라 했다.

소피아 수녀님은 이보다 더 중요한 것도 가르치셨다. 그처럼 자기 몸처럼 '남의 것' 하나하나도 사랑하고 존중하고 보살피는 것, 이것이 결국 자기를 완성하고 사랑하는 길이라 하신다. 이처럼 쉽고 아름다운 가르침이 어디 있겠는가. 오랜 후에 나는 노동자 모임에서 나의 좌우명으로 '우주와 자연과 생명에 대한 사랑'을 뽑아냈다.

쉬는 날이면 김 화백을 따라 남부 고속버스터미널에서 이천 가는 버스를 타고 도자기의 명인 중의 명인 '조선의 다빈치' 김구한 후배 작업장을 오갔다. 김구한! 그는 서울대 음대를 다니다가 중퇴해 서울대 미대 조소과로 재입학해 다니던 중 도자예술의 길로 들어서 명인의 경지에 오른 후배다. 민중화가 주재환 화백은 그를 '대한민국의 다빈치'라 했다.

그는 도자기에 관한 큰 기량 큰 재주를 지녔고, 마치 그림 속 달마대사와 똑같은 풍모를 지녔다. 그러나 재주를 사업으로 연결하지 못한, 가난하고 불행한 예술가였다. 나는 그를 좋아했고, 그도 나를 형처럼 좋아했다. 그는 막걸리를 사양하지 않았고 나도 막걸리 잔을 내려놓지 않았다. 그는 몇 년 전에 암으로 생을 마감하였다. 그의 예술혼을 지금 그의 매제와 조카가 이어가고 있다.

아내인 김 화백은 경기도의 남쪽 끝머리 안성 땅 고삼호수 곁에 사는 가죽공예의 달인 이송렬 후배의 집도 자주 오갔다. 이 후배는 한쪽 다리의 반이 절단된 장애인이었으나 몸도 마음도 마음씨도 건강하고 후덕했다. 언제나 목발을 집고 생활했지만 손수 운전을 했다. 김 화백은 이송렬 후배의 차를 타고 안성시 시골 땅 곳곳을 돌아보았다. 안성시청에서 북쪽으로 뻗어나간 비봉산 끝머리의 조용한 농촌마을 삼한리 견내마을을 지나기도 했다.

그러던 중에 견내마을의 낡고 허름한 빈 농가에 세를 들었고, 김 화백과 나는 시간이 나는 대로 안성 땅을 오갔다. 집터는 작고 낡고 허술해도 잡초 덮인 자그마한 텃밭의 흙냄새가 좋았다. 흙냄새 베인 공기도 맑았다. 남향으로 난 집 작은 방에서 밖을 보노라면 확 트인 공간에 드넓게 펼쳐진 논과 밭, 그리고 들판과 들판길이 보여 좋았다. 더 멀리로는 안성에서 제일 높은 서운산이 보였다. 김 화백과 나는 쉬는 날이면 그곳으로 내려갔다.

동트기 전에 눈을 뜨면 소란스럽게 '재갈재갈', '쪼갈쪼갈'거리는 맑고 청량한 새소리가 너무도 신선했다. 해가 솟을 쯤이면 소리를 멈추어 주위가 고요해졌다. 밤에는 지붕으로 밤나무에서 떨어지는 밤 소리가 들렸다.

<계속>

전체댓글 0