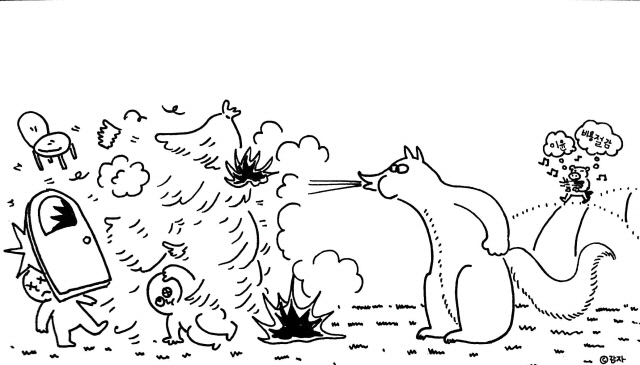

'자연' 재난은 없다. 모든 재난은 사람이 만든다. 그 땅에 핵발전소를 짓지 않으면 지진은 재난이 되지 않으며, 그곳에 그렇게 살지 않으면 태풍도 한낱 자연현상에 지나지 않는다. 모든 재난은 인조, 인공, 인위다.

케이티(KT) 아현지사 통신구 화재로 한동안 난리가 났다. 개인의 유무선 통신이 끊기고, 가게에서는 결재가 되지 않았으며, 경찰의 112 통신, 병원 전산망, 무인경비 시스템이 먹통이 되었다. 어느 신문은 "화재는 어쩔 수 없었다 하더라도"라고 썼지만, 이에는 그 어떤 사고도 자연재해가 아니었다.

누가 이렇게 만들었나? 재해와 재난이 생긴 연유부터 정치적이고 경제적이며, 따라서 인공의 것이다. 불이 난 직접 원인이야 따로 밝힐 일이지만, 걷잡을 수 없도록 피해가 커진 이유는 여럿이 합작한 사람살이의 구조임이 분명하다.

"경영 효율화라는 이름으로 통신국사를 팔아 디등급이었던 아현국사가 대형화됐지만, 누구도 제대로 관리하지 않은 채로 방치돼 피해가 눈덩이처럼 커진 것이다. (…) 케이블 매니저들이 있는 부서에서도 휴대전화를 몇 개 팔았냐를 가지고 회의를 한다. 담당 부서에서조차 전문가가 우대받는 것이 아니라 휴대전화를 팔아 매출에 기여한 직원이 우대받는 것"

(☞관련 기사 : 화재 복구 외주노동자 "통신선 새로 깔 KT 정직원은 없다")

사고 이후에 현장 복구를 맡은 작업자 가운데 케이티 정직원이 한 명도 없다는 소식은 충격이다. 신규 선로를 까는 작업을 100% 외주화하면 이 회사의 핵심 업무는 도대체 무엇인가? 돈이 되지 않는 작업은 외주로 돌리고, 휴대전화를 팔아 매출을 늘리는 직원을 우대하는 바로 그 구조, 경영방침에서 해답이 보인다.

중요한 시설에 불이 난 것보다 아무런 사고 대비 태세가 없었다는 사실이 더 놀랍다. 이 사건을 둘러싼 핵심 가치는 통신 서비스가 멈추지 않는 것. 불이든 지진이든 또는 사이버 공격이든, 정보통신 시스템이 제대로 작동하지 않으면 재앙 그 이상이다. 이런 사고가 나면 다른 무엇보다 생명과 안전이 위험하다는 데서, 우리는 분명 ‘위험사회’에 산다는 것을 실감한다.

"'KT화재로 아무것도 할 수 없었는데 진짜 문제는 병원 전산이 멈춰버린 것'이라며 '의료진 콜폰도 KT를 썼는데 전화 자체가 안 되니 응급상황에 서로 콜을 못해 원내 방송만 계속 띄웠다. 입원환자가 혈압이나 산소포화도가 떨어지는 데 콜폰이 먹통이 되니 아무 것도 못하는 상태가 되니 너무 무서웠다.'"(☞관련 기사 : '코드 화이트!' KT 통신장애가 초래한 병원의 아찔한 응급상황)

사실 위험사회를 산다는 것은 평범한 자기인식이 아니던가. 아주 작은 병원조차 정전에 대비해 발전기를 갖추는 마당에 통신 서비스가 통째로 먹통이라니, 마치 몰랐다는 듯 그 생뚱맞음이 오히려 더 놀랍다. 기업, 경찰, 병원이 단 한 번의 사고로 멈추는 사태는 비현실적이다.

현실이 이미 그 지경이니, 기간 통신망에 왜 ‘백업망’이 없을까 의심하는 것이 당연하다. 답은 다시 돈벌이, 그리고 이른바 효율성. 화재가 난 아현지사는 자체 구분으로 디(D) 등급 지사라니, 이 등급에서는 기업이 자율적으로(!) 백업망 설치 여부를 결정할 수 있다고 한다.

시장권력이 말하는 자율은 성공의 상상력을 불러일으키는 데 동원되지만, 그것이 탐욕을 달리 부르는 말이면(흔히 이렇다) 시장 실패를 면하기 어렵다. 케이티가 왜 백업망을 갖추지 않았는지, 구구한 설명이 필요할까? 그 경영구조가 목적하는 바는 명확하다.

"2014년 취임 후 비용 절감을 이유로 직원을 8300명이나 줄였다. 통신장비를 한곳으로 몰아 남은 건물을 호텔 등 수익용 부동산으로 개발하고 백업체계 등 안전망 확충에도 소홀했다. (…) 그의 취임 첫해 연봉은 5억7300만 원. 수익추구 경영성과를 인정받아 이듬해 12억2900만 원으로 두 배가 뛰었고 그 이듬해 다시 24억3600만 원으로 뛰었다."(☞관련 기사 : 세계 최고의 임금)

재난의 결과 또한 구조를 피할 수 없다. 수익을 늘리는 데만 몰두하는 경제와 정치와 사회는 '통신대란’과 '디지털재난’의 피해조차 차별하고 시장화한다. 위험과 피해에서 공공성을 벗겨내고 '탈 공공화’하는 것이다. 거의 모든 것의 시장화라고 할까, 이번 사고에도 모두가 경제성을 산정하는 데 몰두하고 경제적 피해를 보상하는 문제만 바쁘다.

시장과 경제 외부에도 사람과 삶이 있다. 모종의 권력에 의해 체계적으로 배제된 자들, '투명인간', 눈에 보이지 않는 피해자를 가리켜야 하니, 혼자 움직이기 어려운 중증장애인과 독거노인이다. 거의 완전하게 정보통신망에 의존하던 이들의 삶은 바로 중지되었다.

"자신을 희귀난치성 질환과 중증장애 등을 겪고 있다고 소개한 한 장애인은 25일 저녁 8시께 자신의 페이스북에 글을 올려 '저는 케이티 화재로 통신이 두절돼 고립된 장애인입니다. 병원 예약도 할 수 없고, 장애인 콜택시도 이용할 수 없고, 응급상황이 생겨도 외부로 연락할 수단이 없어졌습니다'라고 호소했다."(☞관련 기사 : "택시·병원 이용 불가"…KT 화재로 '가택연금'된 약자들)

경제로는 산정할 수 없다. 여기서 경제화, 중증장애인과 독거노인에 대한 통신망, 복지체계, 지원 시스템의 보완을 떠올려서는 안 된다. 더 나은 정보체계와 서비스 전달체계만으로는 또 다른 재난 또는 비슷한 상황(예를 들어 지진, 화재, 인력이나 재정 부족)을 이길 수 없을 것이다.

모든 것이 경제가 된 데에는, 좀 더 근본적 문제를 생각한다. '취약' 집단이란 없다. 아니, 모든 사람은 처음부터 끝까지 약하되, 인간의 취약성을 타자화하고 배제함으로써 자신을 세우려 한다. 정치와 경제와 사회와 문화가 '정상'과 '비정상'을 구성하는 것일 뿐, 취약성은 자연이 아니다. 특히 그 경제!

처음부터 배제를 전제하고 '취약계층'을 포용하겠다는 선언은 말은 비슷하지만 '짝퉁'에 지나지 않는다. 사실 장애와 장애인을 통합하겠다고 하는 순간 분리와 차별은 피할 수 없다. 범주화하는 인식이 문제가 아니라 취약성을 대하는 우리의 윤리에 대한 것이다.

또 하나, 취약이라 말하면 우리의 시선은 필시 개인을 향한다. 중증장애인과 독거노인을 위한 대비와 대응이 아니라, 그 누구도 포함하는, 모두를 위한 대응과 체계와 시스템으로 전환해야 하지 않을까? 분리하고 범주화하고 선택하는 시대적 조류를 모르는 바 아니나, 저항의 토대는 보편을 지향하는 힘에서 찾을 수밖에 없다.

모두가 취약하지만 또 어느 사람도 취약하지 않은 가운데, 필요하면 누구라도 이동수단과 돌봄과 친구를 연결할 수 있는 사회적 공동체를 그려야 한다.

전체댓글 0