새만금호의 수질이 '개선 효과'가 있다는 정부의 발표와는 달리 새만금호의 수질과 생태계는 여전히 심각한 문제가 있다는 사실이 확인됐다.

지난 2003년부터 매달 새만금 지역의 변화하는 모습을 정기적으로 모니터링하고 있는 시민 단체 '새만금시민생태조사단'에 따르면 환경부는 하루 2회 간헐적 해수유통으로수질개선 효과 있다고 낙관하고 있으나 생태계는 붕괴 징후가 짙다고 지적했다.

특히 해수유통은 전시행정에 불과해 한 달에 10일 이상 해수유통을 하지 않고 있으며 유통시간도 매우 짧아서 이 때문에 산소가 없어 생물 생존 불가능한 빈산소 상태가 빈번하게 지속적으로 발생하고 있다는 것이다.

새만금위원회는 지난 5월, 제32차 회의에서 새만금호의 하루 2회 해수유통 이후 도시용지 일부를 제외하고 목표수질을 달성했고 장래에도 목표수질 달성이 가능할 것이라고 낙관적인 전망을 내놓았다.

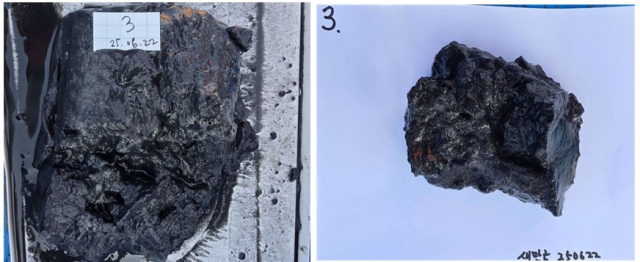

그러나 조사단이 새만금호 내 11개 지점에서 조사한 결과, 8~9m 이상 깊은 곳에서는 산소가 거의 없어 생물들이 살 수 없는 빈산소 상태가 지속되고 있으며 퇴적토는 악취를 풍기며 썩어가는 것으로 확인됐다.

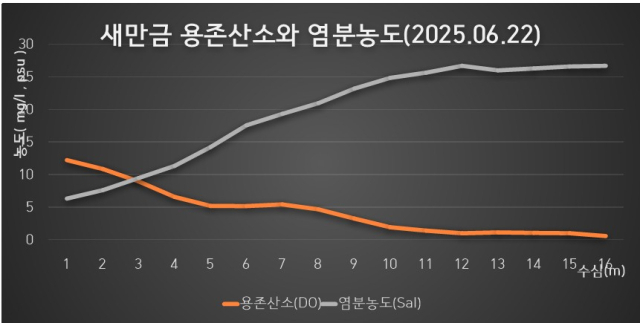

조사단이 만경수역과 동진수역 11곳에 대해 용존산소량(DO:Dissolved Oxygen)과 염분농도, 체니기를 이용해 저층의 퇴적토를 떠올려 색상과 냄새, 생물 흔적을 확인한 결과 표층수 부분은 용존산소가 비교적 양호했지만, 수심 6~7m 이상으로 깊어지는 수심에서는 일반적인 해양 생물의 생존에 악영향을 주기 시작하는 5mg/L 이하로 나타났으며, 8~9m 이상 깊은 곳에서는 대부분의 일반 생물들이 살 수 없는 1mg/L 이하로 무산소에 가깝게 나타났다.

또한 염분의 농도는 대부분 표층수 평균이 6psu였다가 점점 수심이 깊어지며 4~5m부터 10psu이상이 나오며, 수심 8m를 넘어가며 20psu를 넘어가는 것으로 조사됐다.

염분의 농도는 수심이 깊어질수록 농도가 높아지고 담수와 섞이지 못한다. 이는 만경강과 동진강 하구를 방조제로 막다보니 염분에 의한 성층현상(염분성층화)으로 해수와 담수가 잘 섞이지 못하기 때문이다.

이로 인해 염분이 낮은 표층수가 존재하는 갯벌에서 해양생물이 온전히 정착하지 못하고 있었다.

그렇다면 이처럼 새만금 바다가 저층에서는 일반적인 생물이 살 수 없는데도, 정부는 하루 2번의 해수유통이 상당한 개선효과가 있다고 주장하는 것일까.

그 이유 중 하나는 환경부가 일반적 생물이 살 수 있는 지를 판단하는 생태적 관점이 아니라 현실과 맞지 않는 기준의 용존산소량을 생태적 안정성의 기준으로 보고 있기 때문이라고 조사단은 보고 있다.

우리나라에서는 3mg/L 이하를 빈산소라 표현하고 있다. 그런데 환경부는 새만금에서는 용존산소가 2mg/L이상이면 문제없는 듯 설명하고 있지만, 일반인이 생각하는 조개류와 망둥어, 새우, 게, 전어, 숭어등은 대부분 5mg/L 이하가 되면 영향을 받기 시작한다.

조사단은 "새만금은 어느 일정 수심 이후 급격히 용존산소량이 감소하는데, 그 기준이 바로 3~5mg/L 영역이기 때문이다. 그럼에도 2mg/L 이상이면 마치 문제 없는 수중의 생태계처럼 심각성을 말하지 않는 것은 마치 19세기 영국의 산업혁명 당시 런던스모그의 대기 수준을 사람이 살기 괜찮은 곳이라고 하는 것과 다름 없다"고 비판했다.

조사단은 또 "하루 2번의 해수유통도 지키지 않고 있다"고 지적했다.

제32차 새만금위원회회의에서 조차 하루 2번 해수유통을 통해 목표 수질을 달성할 수 있을 것으로 보고 있지만, 실상 하루 2번 해수유통이라는 것은 한 달에 20일 정도에 불과하다는 것이다. (실제 하루 2번 해수 유통을 약속하고 한 달에 20번 정도 유통하고 있다)

'-1.5m 관리수위' 정책으로 인해 한 달이면 10일 이상 해수를 교환하지 않고 있다는 것이다. 한 달 가운데 3분의 1은 수문을 열지 못하고 있다는 것은 빈산소 상태가 빈번하게 꾸준히 일어나는 원인이 되고 있다.

조사단은 특히 "수문을 단 10분 열고 해수유통이라 하는 것은 심각한 전시행정"이라고 꼬집었다. 이 때문에 대부분의 사람들은 365일 해수유통을 한다고 착각하고 있다는 것이다.

결국 지금과 같이 짧은 시간, 잠간 개발하는 해수유통 방식으로는 새만금 바다의 수질생태계를 되살릴 수 없다고 지적했다.

조사단은 현재 "새만금은 방조제 안쪽에만 문제가 생기는 것이 아니"라고 지적한다. 새만금 방조제 내해가 생태적 안정성을 잃고 빈산소 상태가 빈번하게 일어날 경우, 빈산소 상태의 물이 밖으로 나가 새만금 외해 생태계에 치명적 문제를 만들고 있다는 것이다. 그럼에도 환경부는 수질문제를 새만금 내해의 문제로만 치부하고 있다.

정부는 2020년 12월부터 새만금 수질의 빈산소 문제를 개선하고자 하루 한번 수문을 열던 것을 하루 2번으로 늘려 실질적 담수화 계획을 포기했고, 지난 5월 제 32차 새만금위원회를 통해 공식적인 담수화 포기를 명문화했다.

새만금시민생태조사단은 따라서 "사람이 인위적으로 수문을 열고 닫는 방식으로 바다 생물의 폐사를 일으키는 빈산소 상태를 막을 방법은 없다"며 "매일 물때에 따라 자연이 스스로 해수를 교환할 수 있는 방식인 ‘상시 수문 개방형 새만금 복원 정책’의 전환이 절실하다"고 촉구한다.

이를 위해서는 –1.5m 관리수위를 폐기해야 하는 것은 물론이다. 이 관리수위 정책 때문에 천문학적인 수질 개선 비용이 들고 있다.

조사단은 "매립과 준설은 수질 문제를 가중시킨다"면서 "새만금 미래를 위해 모든 해수유통을 자연에 맡기는 것 만이 빈산소 문제를 해결하고, 외해도 피해를 줄이는 것"이며 "이번 조사 결과는 새만금의 수질 문제를 바라보는 정부의 시각 자체가 잘못됐음을 말해준다"는 점을 정부가 명심해야 한다"고 촉구했다.

전체댓글 0