한국냉전학회, 한국역사연구회 한국사회주의연구반, 연구자의 집이 함께 기획한 답사에 참여했다. 1월 9일부터 20일까지 광저우(廣州), 취안저우(泉州), 샤먼(廈門), 진먼도(金門島) 그리고 타이베이(臺北)를 방문했다.

광저우는 중국근현대사에서 자주 등장하는 터라 개인적으로 관심이 많았던 지역이다. 중국근대사를 여는 아편전쟁의 배경이 되는 곳이기도 하며, 혁명이라는 이름이 붙는 신해혁명, 국민혁명, 사회주의혁명과 관련된 쑨원, 장제스, 마오쩌둥, 저우언라이 등이 모두 광저우와 인연이 깊다. '김성동 유고 역사 에세이'란 부제를 달고 나온 <미륵뫼를 찾아서>(작은숲, 2024)는 김성숙을 비롯한 식민지 조선의 사회주의자들이 광저우에 모여들어 활동하는 장면을 보여준다. 님 웨일즈가 쓴 <아리랑>의 주인공 김산이 한때 몸담았던 황포군관학교와 중산대학 역시 광저우에 터를 잡았다.

후먼포대, 아편전쟁의 기억을 담다

아편전쟁의 격전지였던 후먼(虎門) 포대는 광저우 시내를 관통하는 주강(珠江)을 따라 남쪽으로 가야하는데, 버스를 타고 가도 상당한 거리가 있다. 긴 시간을 달려 후먼에 도착하니 어느새 강폭도 넓어져 바다라 해도 믿을 정도였다. 더 내려가면 중국 개혁개방의 상징적 도시의 하나인 선전(深圳)이고, 거기서 조금 더 내려가면 바다와 만나는 홍콩과 마카오이다.

청의 황제로부터 아편 단속의 명을 받고 흠차대신으로 파견된 린쩌쉬(林則徐)는 광저우에서 대대적으로 아편을 몰수해 폐기했다. 그리고 전쟁에 대비해 광둥수사제독이었던 관텐페이(關天培)와 함께 광저우의 해상 진입로인 주강 하구의 후먼 일대에 진지를 강화하고 300여대의 대포를 설치했다. 3중의 방어선을 구축했는데. 제일 남쪽의 사각(沙角) 포대가 제1선, 우리 일행이 방문한 위원(威遠) 포대와 정원(靖遠) 포대가 제2선, 그리고 좀 더 북쪽에 자리한 다후(大虎) 포대가 제3선이었다. 또한 선박의 출입을 봉쇄할 목적으로 쇠사슬도 설치했다. 위원 포대는 주강의 강변을 따라 길게 설치되어 강을 거슬러 오는 배를 가까운 거리에서 공격할 수 있도록 했고, 강변과 가까운 산 위의 정원 포대는 높은 곳에서 시야를 확보해 여러 각도로 사격할 수 있도록 만들었다.

아편 문제를 빌미로 청과의 전쟁을 결정한 영국군은 광저우를 공략하는 대신 샤먼을 포격하고 상하이 부근의 저우산(舟山) 열도를 공격해 점령했으며 북상하여 텐진에 이른다. 전쟁의 책임을 추궁당한 린쩌쉬는 해임되어 신장의 일리로 유배되었다. 린쩌쉬가 실각된 후 영국군은 광저우를 공격했다. 그리고 후먼 포대는 배후로 침투한 영국군에 의해 점령되었다. 이 과정에서 관텐페이가 백병전을 벌이다 장렬히 사망했다. 전쟁의 패배라는 '굴욕(humiliation)'과 이에 맞선 '영웅적 투쟁'을 연결시켜 놓는 서사는 중국의 교과서나 박물관에서 쉽게 볼 수 있다. 아편전쟁의 관텐페이가 그러한 것처럼 청일전쟁 당시 사망한 북양해군의 딩루창(丁汝昌)도 이런 서사 속에서 닮음꼴로 자리한다. 포대와 함께 관람할 수 있도록 해놓은 해전사박물관(海戰史博物館)은 아마도 이러한 비장함을 강조하는 애국주의 서사로 구성되었겠다 싶었다.

아편전쟁박물관, 린쩌쉬가 아편에 가려지다

후먼 포대에서 멀지 않은 곳에 아편전쟁박물관이 있다. 린쩌쉬는 광둥 13행(行)의 상관(商館) 지역에서 수거한 아편 2만여 상자를 큰 구덩이에 넣은 뒤, 바닷물과 석회를 부어 폐기했다. 아편을 소각했다고 하는 경우도 있는데 여러 물질이 섞이면서 화학 반응이 일어나 연기가 난 것을 오해한 것이다. 아편을 처리했던 바로 그 터에 박물관이 세워졌다. 박물관은 아편이 무엇인지 아주 상세히 소개하면서 린쩌쉬가 부임해 와서 아편을 폐기하는 장면을 큼직하게 재현했다. 이는 외세에 맞선 결연한 의지를 형상화한 것이다. 전시는 그가 쓸쓸히 유배를 떠나는 장면으로 마무리된다.

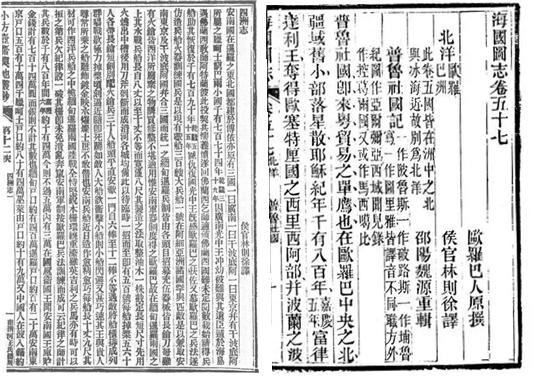

아편전쟁박물관은 후먼린쩌쉬기념관으로도 불리고 입구에도 그 명칭이 나란히 쓰여 있다. 반외세 투쟁을 중심으로 박물관의 서사를 구축하다 보니 그의 다른 면모는 잘 드러나지 않는다. 하지만 린쩌쉬는 광저우에 와서 단순히 아편 단속만 한 것이 아니었다. 그는 아편에 대해 강경한 입장을 취하면서도, 서양의 사정을 이해하는 게 중요하다고 생각했다. 서양과의 접촉이 활발했던 광저우에서 그는 영국인 휴 머레이(Hugh Murray)가 쓴 <지리백과사전(An Encyclopaedia of Geography)>을 입수해 자신의 참모에게 번역하도록 해서 <사주지(四洲志)>를 만들었으나 공식 출판하지는 않았다. 후일 실각되어 유배를 떠나게 되자 린쩌쉬는 『사주지』 원고 전체를 선남시사(宣南詩社)의 동인이자 친구인 위안(魏源)에게 넘겨주었다. 청말 공양학자로 많이 알려진 그 위안이다. 위안은 <사주지>를 바탕으로 세계 지리에 관한 더 많은 정보를 수집했고, 1843년 50권의 초판본인 <해국도지(海國圖志)>를 펴냈다. 이후 몇 차례 증보 작업이 이뤄졌다. 이 책은 후일 조선의 지식인들에게 영향을 주었으며, 나가사키를 통해 일본에 전해져 메이지 유신 관련 인물들에게도 적지 않은 영감을 주었다는 점은 널리 알려진 사실이다. 한때 동아시아의 지식인들 사이에서 회자되었던 <해국도지>가 린쩌쉬가 없었다면 세상에 나올 수 있었을까?

광저우기의열사능원, 조선인들도 함께 잠들다

광저우의 근현대 문화유산은 원도심인 위에슈구(越秀区) 일대에 집중되어 있었다. 위에슈구에 위치한 광저우기의열사능원(廣州起義烈士陵園)은 1927년 공산당이 일으킨 봉기가 진압되면서 사망한 이들이 묻혀있는 곳이자, 광저우근대사박물관이 능원 내에 있어 광저우의 근현대사를 한눈에 살펴볼 수 있다. 능원의 입구에는 전국애국주의교육기지, 애국주의교육시범기지, 당원교육기지 등의 팻말이 벽에 붙어있다. 중국 정부가 강조하는 기억의 장소이다. 남쪽의 정문으로 들어서면 북쪽으로 곧게 뻗은 길 끝에 41m 높이의 광저우기의기념비(廣州起義紀念碑)가 세워져 있다. 이 길을 경계선으로 동편에는 광저우 봉기와 관련된 시설이, 서편에는 광저우근대사박물관이 있다. 동쪽 구역이 서쪽 구역에 비해 훨씬 넓다. 위치와 면적으로 무엇이 강조되고 있는지 드러난다. 정문에서 광저우기의기념비에 이르는 길도 북쪽으로 경사져 있어 정문을 들어선 방문자가 올려다보며 걷도록 설계되었다.

광저우기의기념비 앞에서 동쪽으로 방향을 틀어 걸어가다 보면 큼직한 봉분을 마주한다. 이 능원의 핵심 공간인 광저우공사열사지묘(廣州公社烈士之墓)이다. 공사(公社)는 인민공사(人民公社)란 용어에서도 등장하는데, 꼬뮨의 중국어 표기이다. 1927년 4월 12일 장제스는 상하이쿠데타를 일으켜 국민당 좌파와 공산당원을 체포하여 살해했다. 며칠 후인 4월 15일에는 광저우에서도 피바람이 불었다. 이로써 제1차 국공합작에 금이 가기 시작했다. 이에 맞서 공산당은 8월 1일의 난창(南昌) 봉기, 9월의 추수(秋收) 봉기, 그리고 12월 11일에는 광저우 봉기를 일으켰다. 동아시아의 사회주의자들이 활동하던 '붉은' 도시 광저우의 봉기에는 조선인이나 베트남인도 참여했다. 광저우 봉기로 탄생한 광둥 꼬뮨은 국민당군의 공격으로 3일 만에 무너졌고, 공산당의 손실은 막대했다. 이는 결과적으로 공산당이 도시 폭동이 아닌 광범위한 농촌을 기반으로 삼아 도시를 포위해 들어가자는 마오쩌둥 노선으로 전환하는 계기가 되었다. 묘소에는 광저우 봉기의 진압으로 사망한 5천여 명이 묻혔다. 그 안에는 조선인 150여명도 포함되어 있었다.

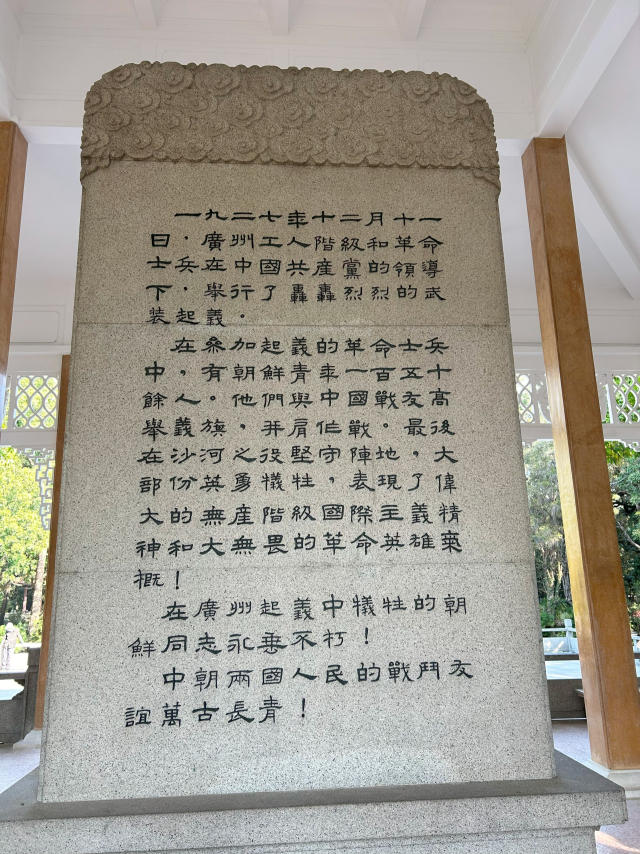

봉분을 지나 동쪽으로 계속 걸어가면 광저우 봉기에 참여했던 조선인들을 기리는 중조인민혈의정(中朝人民血誼亭)이 나온다. 정자 안에는 큰 비석이 세워져 있으며, 비문에는 봉기에 참여한 조선인 청년들이 대부분 용감하게 싸우다 희생되었음을 기리고 있다. 또한 "광저우 봉기에 참여한 조선 동지들은 영원히 잊을 수 없다! 중국과 조선 양국 인민이 전투에서 나눈 우정은 만고에 길이 푸르리라!"라는 문구가 새겨져 있다. 남쪽에 세워진 중조인민혈의정과 마주보는 북쪽에는 중소인민혈의정(中蘇人民血誼亭)이 있다. 소련의 경우는 봉기가 진압되는 과정에서 부영사를 비롯한 5명 정도가 사망했다. 남과 북의 위계를 따지면 북이 높다. 조선인들의 기여도가 더 높았던 점은 사실이나 국가 간의 정치적 관계를 고려해 소련을 북쪽에 배치하였고, 대신 조선의 경우에는 비석을 세움으로써 나름의 균형을 맞추려했던 게 아닌가 싶다. 중소인민혈의정은 1957년, 중조인민혈의정은 1964년에 건립되어 세워진 시기도 소련 쪽이 더 빠르다.

광저우근대사박물관이 자의국(諮議局)이었다니!

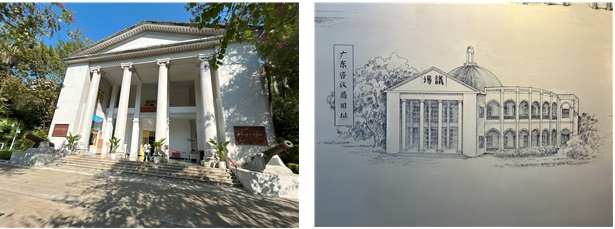

광저우근대사박물관에 가면 정문의 양옆에 아편전쟁 당시의 후먼 포대와 사방(四方) 포대에서 가져온 대포가 관람객을 맞이한다. 후먼 대포의 포신에는 '도광 16년 광동전성수사제독관감제'(道光十六年廣東全省水師提督關監制, 1836년 광둥수사제독 관텐페이의 감독 하에 제작)라는 문구가 새겨져 있다. 후먼 포대가 바다로부터 올라오던 함선을 방어하는 것이었다면 사방 포대는 광저우성의 방어를 담당했다. 대포보다 내 눈길을 사로잡은 건 박물관 건물이었다. 청나라 말기의 신정(新政)으로 탄생한 자의국 건물을 처음 보았기 때문이다. 국회와 같은 자정원(資政院)과 더불어 지방의 성(省) 단위 의회인 자의국이 어떤 모습일까 궁금했었다. 이 박물관은 원래 광둥성 자의국 건물이었고, 1909년에 세워졌다. 1911년 10월 10일에 우창에서 봉기가 일어나 신해혁명의 불길이 타오르자 이에 호응해 11월 광둥성의 각계 대표들이 이곳에 모여 청조로부터 광둥성의 독립을 선포했다. 1921년 쑨원이 여기에서 광둥 정부의 비상대총통임을 선서했으며, 제1차 국공합작 시기 마오쩌둥이 국민당 중앙위원회 선전부장 대행으로 근무하던 곳도, 국민당 제2차 전국대표대회가 열린 곳도 모두 이 건물이다.

박물관에 들어서면서 마주하는 "붉은 광저우, 영웅의 도시”(紅色廣州 英雄城市)라는 문구는 전시의 기본 방향이다. 전시 내용은 아편전쟁 시기 영국군에 맞서 싸운 삼원리(三元里) 민중의 투쟁, 태평천국의 홍슈취안(洪秀全), 변법운동의 캉유웨이(康有爲)와 량치차오(梁啓超), 광저우에서 국민당을 이끌었던 쑨원, 중국 공산주의 운동의 초기 출발지의 하나였던 광저우, 제1차 국공합작을 결의하고 마오쩌둥을 중앙위원으로 선출한 1923년 광저우의 중국공산당 제3차 전국대표대회, 중국 공산당의 주도하에 전개된 1927년 12월의 광저우 봉기 그리고 국공내전에서 국민당군을 몰아낸 1949년 10월 14일의 '광저우 해방'이 중심 뼈대이다. 이러한 스토리 라인은 광저우의 다른 역사 전시공간에서 지속적으로 반복되었다. 복습의 효과가 있겠지만 시선이 확장되기보다 고정되는 답답함도 있다.

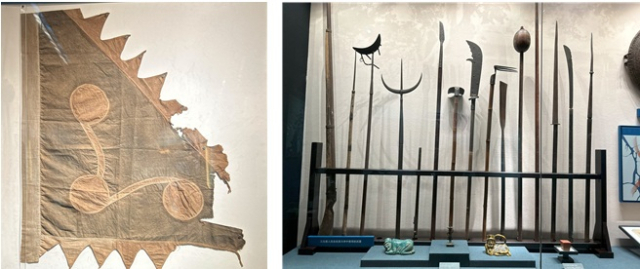

아편전쟁은 비록 중국이 패배한 전쟁이었으나 전시물에서 패배의 사실은 별로 보이지 않고 삼원리의 민중 항쟁을 크게 부각시켰다. 삼원리 사건은 광저우성 외에 주둔하던 영국군이 행패를 부리자 중국의 민중이 괭이, 삽, 몽둥이 등으로 무장하고 영국군을 평정한다는 평영단(平英團)을 조직해 삼원리에서 영국군을 포위했던 일이다. 마침 폭우가 쏟아져 영국군의 사격이 불가능해져 총이 무용지물이 되자 민중의 수는 더욱 늘어났다. 중국 측 관리의 중재로 포위가 풀리면서 사건은 종료되었다. 태평천국의 지도자 홍슈취안과 그의 사촌 동생인 홍런간(洪仁玕), 변법운동의 중심인물이었던 캉유웨이와 량치차오도 전시 공간에서 언급되는데 이들의 공통점은 모두 광둥 출신이라는 점이다.

혁명가들, 국경을 초월하여 동산(東山)에 모여들다

동산에서 우선 찾아 본 곳은 대한민국 임시정부의 활동지였던 백원(栢園)이었다. 상하이에 있던 임시정부는 일본의 탄압을 피해 여러 곳을 전전하다 후난성의 창사(長沙)에 이르렀고, 다시 남쪽으로 이동해 1938년 7월부터 9월까지 약 2달간 동산의 백원에 머물렀다. 백원의 위치는 확인할 수 있었으나, 항저우나 창사와는 달리 임시정부의 활동과 관련한 전시물과 안내는 없었다.

백원에서 멀지 않은 곳에 중국공산당 제3차 전국대표대회 개최지가 있다. 대한민국 임시정부와 마찬가지로 중국공산당 중앙도 처음에는 상하이에 있었고, 1923년 4월에 이곳 광저우로 이동했다. 중국공산당 제3차 전국대표대회는 1923년 6월 12일부터 6월 20일까지 열렸다. 주요 내용은 코민테른이 제시한 국민당과의 통일전선을 수용한다는 결정이었다. 이는 국민혁명을 수행하기 위해 국민당과 통일전선을 구축한다는 방침으로, (제1차) 국공합작을 결의한 것이다. 그리고 천두슈(陳獨秀), 리다자오(李大釗), 차이허썬(蔡和森), 탄핑산(譚平山), 마오쩌둥 등 9명이 중앙위원으로 선출되었다. 특히 마오쩌둥이 중앙위원이자 비서의 역할을 맡게 되면서, 그의 당내 위상이 한층 높아지는 계기가 된 대회였다.

대회 장소와 가까운 곳에는 공산당 중앙이 사무실로 이용했던 춘원(春園)이 있다. 이곳에는 천두슈, 리다자오, 차이허썬, 마오쩌둥 등 공산당 주요 인사들의 집무실이 복원되어 있다. 이들 방 중에는 코민테른의 대표로 대회에 참석한 마링(馬林)의 집무실도 있다. 국공합작의 가교 역할을 했던 그의 본명은 헨드릭 스니플리트(Henk Sneevliet, 1883~1942)이고 네덜란드인이다. 그는 네덜란드의 식민지였던 인도네시아에서 활동한 경험이 있다. 네덜란드 사회주의자들과 함께 1914년에 동인도사회민주주의동맹을 설립해 노동운동을 지도했고, 대중조직이었던 이슬람동맹이 급진화하는 데 영향을 주었다. 1920년에는 동인도공산주의동맹을 출범시켰고, 아시아 최초의 공산당으로서 코민테른의 인정을 받았다. 이러한 경험을 바탕으로 그는 코민테른의 방침에 따라 1921년 중국 공산당의 창립에 관여했고, 국공합작에도 기여했다. 그는 제2차 대전 당시 나치 독일이 네덜란드를 침략하자 레지스탕스로 활동하다 체포되어 처형당했다. 트랜스내셔널하고 파란만장한 삶의 인물이었음에도 그에 대한 설명은 단출했다.

국민당 제1차 전국대표회의와 중산대학

광저우는 중국 공산주의 운동에서 중요한 곳이지만 쑨원과 국민당의 입장에서도 매우 상징적인 공간이었다. 신해혁명으로 청조가 무너지면서 오랜 기간 중국을 통치했던 황제라는 존재가 역사의 뒤안길로 사라지기는 했으나 군벌이 난립하는 시대가 펼쳐졌다. 쑨원은 광저우에 광둥정부를 수립하고 베이징을 향한 북벌을 시도했다. 그러나 광둥 지역을 장악하고 있던 군벌 천중밍(陳炯明)은 북벌에 반대하며 1922년 6월 16일 반란을 일으켰다. 쑨원은 총통부에서 빠져나와 영풍함(永豐艦)에 올라 8월 9일까지 54일 동안 선상에서 의식주를 해결하며 광저우를 탈출한 뒤 상하이로 몸을 피했다. 이 위기의 순간에 먼 길을 달려와 도움을 주었던 인물이 장제스였다. 쑨원에게는 큰 은인이었다. 천중밍에 대한 반격을 계획하던 쑨원은 소련의 지원을 원했고, 코민테른에서 파견한 인물들과 접촉했다. 마링은 국민당의 쑨원에게 공산당과의 국공합작을 설득했고, 공산당 역시 국공합작에 긍정적으로 반응하였다. 1924년 1월 광저우에서 열린 중국국민당 제1차 전국대표대회에서 제1차 국공합작을 공식화하였다. 후일의 제2차 국공합작이 국민당과 공산당의 당대당 합작이었다면, 제1차 국공합작은 공산당원들이 개인 자격으로 국민당에 가입하는 방식이었다.

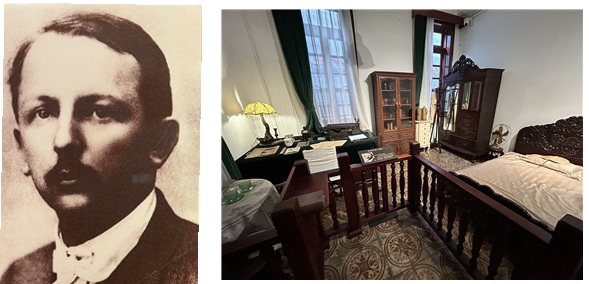

국민당 제1차 전국대표대회가 열렸던 건물은 원래 광둥고등사범학교 건물이었다. 쑨원은 1924년 광둥고등사범학교를 국립광둥대학으로 개명하고, 대회가 열렸던 건물을 대학 본관으로 이용했다. 1925년 쑨원이 사망하자 그를 기리는 의미로 그의 다른 이름인 손중산(孫中山)에서 이름을 가져와 중산대학이라 했다. 지금도 중국에서 지명도가 높은 대학이고, 타이완의 가오슝에도 동일한 이름의 대학이 있다. 나중에 중산대학은 다른 곳으로 이사했으나 과거의 본관 건물은 대학 로고에 남아 있다.

사실 광저우는 매우 빨리 서양 교육을 수용한 지역이었다. 초-중-고의 6-3-3 학제를 한중일 중 가장 먼저 도입한 곳이 중국인데(한국과 일본은 미군정을 경유하면서 수용) 광둥성이 그 출발점이다. 1921년 전국교육회의에서 각 성별로 교육개혁안을 제출했는데 미국의 학제를 참조한 광둥안이 주목을 받았다. 그리고 임술학제(壬戌學制)라는 이름으로 1922년에 6-3-3제가 공포되었다. 앞선 시기인 1919년 5월 1일부터 1921년 7월 11일까지 존 듀이(John Dewey)는 중국에 머물면서 전국 순회강연을 하였고, 1921년 봄 광저우를 방문해 열렬한 환영을 받았다. 중국을 여러 차례 방문했던 폴 먼로(Paul Monroe)나 윌리엄 킬패트릭(William Kilpatrick) 등 미국의 교육학자들과 함께 존 듀이는 1920년대의 중국 교육개혁에 적지 않은 기여를 한 인물이었다.

국공합작의 결실, 황포군관학교

국공합작이 성사된 후 "교육은 신성한 사업이며, 인재는 국가의 근본"이라 생각하던 쑨원은 광저우에 문(文)과 무(武)를 상징하는 학교를 각각 하나씩 설립했다. 전자가 앞서 언급한 국립광둥대학이고 후자가 중국국민당 육군군관학교였다. 육군군관학교는 당시 광저우의 중심부에서 떨어진 남동쪽의 황포도(黄埔島. 현재 이름은 창조우다오[長洲島])에 세웠다. 황포도가 주강의 한 가운데 위치한 하중도였기 때문에 사방이 물로 둘러싸인 조용한 환경이었고, 섬의 이름을 따 황포군관학교로도 불렸다.

국민혁명을 수행하기 위한 장교를 양성할 목적으로 세운 황포군관학교는 1924년 6월 16일 개교했고, 초대 교장은 장제스였다. 개교일이었던 6월 16일은 쑨원에게 각별한 날이었다. 2년 전 바로 그날 군벌 천중밍의 공격으로 쑨원은 총통부를 버리고 도망쳐야 했다. 이 사건을 계기로 쑨원은 강력한 당을 만들어 군벌을 타도하고 국민혁명을 이뤄야 한다는 의지를 다지게 되었다. 그로부터 1주년이 되는 날 쑨원 부부는 감사의 표시로 영풍함(쑨원 사망 후 그를 기념하여 중산함[中山艦])으로 명칭 변경)에 오르기도 했다.

학교의 정문에는 흰색 바탕에 검은 글씨로 육군군관학교(陸軍軍官學校)라 쓰인 현판이 가로로 걸렸다. 학교 건물의 현관 양옆에는 세로로 "출세와 부를 원한다면 다른 곳으로 가시오(升官發財請往他處)", "목숨이 아깝고 죽음이 두렵다면 이문에 들어오지 말라(貪生畏死勿入斯門)"는 문구가 나붙었고. 문 위에는 가로로 "혁명가가 온다."(革命者來)고 씌어 있었다. 국민당계의 장제스, 리종런(李宗仁), 왕징웨이(汪精衛), 천궈푸(陈果夫), 바이충시(白崇禧) 등과 공산당계의 저우언라이(周恩來), 예젠잉(葉劍英), 궈머러(郭沫若), 취추바이(瞿秋白), 마오쩌탄(毛澤覃, 마오쩌둥의 동생) 등 국민당과 공산당의 주요 인물들이 이 학교를 거쳐 갔다. 뿐만 아니라 김원봉, 김산, 오성륜, 최용건, 김성숙 등의 조선인들도 이 학교와 직간접적으로 관련되었다. 혁명의 꿈을 안고 광저우에 왔던 조선인들처럼 베트남의 청년들도 광저우에서 활동했고 황포군관학교에 진학하기도 했다.

광저우에 또 다른 역사는 없을까?

광저우 시내를 지나다 보면 제방이란 의미가 들어간 서제(西堤), 동제(東堤) 그리고 장제(長堤)라는 지명을 만난다. 광저우는 주강 하류 삼각주 지역에 위치하여 물산이 풍부한 곳이었으나, 강물이 범람하는 문제가 있어 제방을 쌓아야 했을 것이다. 광저우의 생태환경과 관련한 역사 이야기는 2박 3일의 답사 동안 찾아보기 힘들었다. 집에 돌아와 자료를 찾아보니 광저우의 범람으로 인한 피해는 오랜 역사가 있고 대표적 사례가 1915년의 재해이다.

1915년 6월에 집중 호우로 광저우 주변의 세 강(서강, 동강, 북강)이 동시에 범람해 제방이 무너졌으며, 7월 중순에는 폭우로 불어난 물이 광저우를 포위해 들어와 시내는 7일 밤낮 동안 물에 잠겼다. 한때 소북문 밖에는 수천 구의 시체가 떠 있었다고 한다. 이 홍수로 광저우에서 10만여 명의 사망자가 나왔으며, 광둥성과 광시성에 약 600만 명의 이재민이 발생했다.

더욱 안타까운 것은 광저우에서 홍수가 가장 심각했던 1915년 7월 13일, 큰 화재가 발생했다는 점이다. 당시 모든 상점은 1층이 거의 침수돼 사람들은 2층과 3층으로 올라가 생활할 수밖에 없었다. 그런데 요리하는 과정에서 실수로 화재가 발생했고, 불난 지역에는 등유, 석유를 판매하는 상점이 많아 화재가 크게 번졌다. 그리고 거리는 물이 너무 깊어 구조의 손길이 닿을 수 없었다. '아래는 홍수, 위는 불'이라는 절망적 상황이었다, 당시 상하이에서 발간되던 <신보(申報)>의 보도에 따르면 홍수와 화재 이후 광저우에서 가장 장사가 잘된 가게 중 하나가 관 가게였다고 한다. 역사지리학자인 쓰투샹지(司徒尚紀)는 그의 전기 <주강전(珠江傳)>에서 "25개 거리와 2,000여 개의 상점이 파괴되었고, 재난 후 번화한 남부 수도가 한동안 지상 지옥으로 변했다"고 당시의 비극을 묘사했다.

광저우 시내를 걷다 보면 외세에 맞선 항전의 역사 그리고 혁명의 역사를 어렵지 않게 만날 수 있다. 그리고 독립의 꿈을 품고 광저우에 왔던 조선인 사회주의자들의 이름도 확인할 수 있다. 기후 위기로 수몰의 위험에 노출된 대표적 도시의 하나로 광저우가 꼽히기도 하지만 생태 감수성을 높일 수 있는 역사적 성찰의 공간은 잘 보이지 않는다. 생태환경을 비롯해 가능한 여러 종류의 렌즈를 통해 광저우의 역사를 좀 더 두텁게 읽어보면 어떨까?

참고문헌

님 웨일즈·김산 저, 송영인 역, <아리랑>, 동녘, 2005.

竝木賴壽·井上裕正 저, 김명수 역, 「아편전쟁과 중화제국의 위기」, 논형, 2017.

錢小惠 저, 이승민 역, <내 영혼 대륙에 묻어>, 백산서당, 1986.

중국근현대사학회 엮음, <중국 근현대사 강의>, 한울, 2021.

司徒尚紀, <珠江傳>, 河北大學出版社, 2001.

楊國楨, <林則徐傳>, 人民出版社, 2010.

吳智文·李潁亞·曾俊良, <廣州百年灾難史話>, 廣州出版社, 2005.

李玉貞, <馬林傳>, 中央編譯出版社, 2002.

林則徐 編譯, <四洲志>, 朝華出版社, 2018.

張磊·張苹, <廣州史話>, 社會科學文獻出版社, 2000.

大谷敏夫, <魏源と林則徐-淸末開明官僚の行政と思想>, 山川出版社, 2015.

齊藤利彦·佐藤學 編, <新編 近現代敎育史>, 學文社, 2016.

池端雪浦 編, <東南アジア史Ⅱ>, 山川出版社, 1999.

전체댓글 0