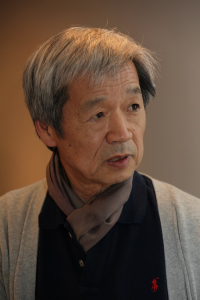

'불로 짓는 농사' 염농(焰農). 정확하게는 불로 짓는 '그릇 농사'라는 의미다. 현장 활동가로, 노동잡지 편집장으로, 서울·경기노동위원회 위원장으로, 노동의 세계에 근 30년을 몸담았던 신금호 선생이 은퇴 후 도예가의 길을 걸으며 사용하는 아호다.

1944년 생인 신 선생은 서울대 정치학과 출신 엘리트의 영예를 좇지 않고 '조국 근대화'가 빚어낸 불의에 몸과 머리로 맞서 학생운동과 노동운동의 길로 향했다. 팔순을 바라보는 지금도 '그릇빚음'을 잠시 멈춘 시간에 골프장 미화원으로 일하는 노동자다.

최근 주변의 권유로, 손자에게 꼭 전하고 싶은 이야기를 자서전에 꾹꾹 눌러 담았다. 젊은날 정면으로 마주했던 군사정권 시대상, 사회에 나와 겪었던 척박한 노동 현장의 기억을 농사짓듯 기록했다. 시대에 저항하고 자연에 순응한 어느 '백발 노동자'가 견뎌 살아온 이야기를 연재한다. 편집자

아무리 무죄 판결을 받았다고 해도 이제 내 소원인 큰 공장 노동자가 되기에는, 큰 노동자 운동을 하기에는 정신적으로 크게 위축되어 있었다. 반공법 위반자로 체포, 구속된 전력이 현장 노동자 운동가로서의 나의 꿈에 상처뿐인 앙금으로 남은 것이다.

중앙정보부가, 경찰이, 획일주의 군사정치 문화가 공작하려든다면 무슨 방법으로든 내 가슴깊이 숨 쉬고 있는 노동자운동, 자유와 정의, 평등과 진리의 노동자 나라를 향한 나의 꿈과 이상이 한 순간에 무너져 내릴 것만 같은 불안감이 도사리고 있었다.

1974년 봄날이었던가. 반공법 위반 사건 1심에서 무죄로 판결되어 출소한 뒤 얼마 지나지 않아 무슨 영문인지 서대문경찰서 정보 경찰관에게 끌려갔다. 무작정 경찰서 유치장에서 몇 십 일 밤낮을 갇혀 지냈다. 영장도 없었다. 이유도 몰랐다. 그냥 갇히고 고문당하고 여기저기 끌려 다녔다. 다시 남대문 근처 서울 시경으로 옮겨져 좁다란 방에 박혀 물고문도 받았다. 이때 머리칼 한줌이 뽑혀나가 한동안 아렸다.

때로는 형사 둘이 하루 종일 우리 집 가게에 앉아 드나드는 손님들을 하나하나 눈여겨보기도 하였다. 그제야 짐짓 알아챘다. 소위 '민청학련' 주모자이자 나의 후배인 유인태와 이철을 체포하기 위해서라는 사실을 확실히 알았다. 이들은 민청학련의 수괴로 온 사방 벽마다 도배됐다. 한때 형사들은 나를 차에 태워 유인태를 잡으러 시골길을 달리기도 하였다.

나중에 알고 보니 나 같은 사람들이 부지기수로 많았던가 보다. 어찌어찌 하여 이철과 유인태를 잡은 박정희의 졸개들에게 우리는 더 잡아둘 이유도 없고 별 소득도 없었나보다. 영장도 없이, 뚜렷한 이유도 없이 무작정 수십 일 동안 유치장에 가둬놨던 것이다. 며칠이 지나 남산 중앙정보부로 이첩되었다가 어느 날엔가 나는 풀려나왔다. 물론 미안했다는 말 한마디 듣지 못했다.

정보경찰도, 검찰도, 정보부도 박정희 명령 수행에 악착스럽기 그지없던 시대, 오로지 자기들만이 정의라 생각하던 독선과 독단의 시대. 소리 소문 없이 반공법이나 국가보안법에 몰려 고통 받은 죄 없고 가난한 민중은 도대체 몇 십, 몇 백이더란 말인가.

<계속>

전체댓글 0