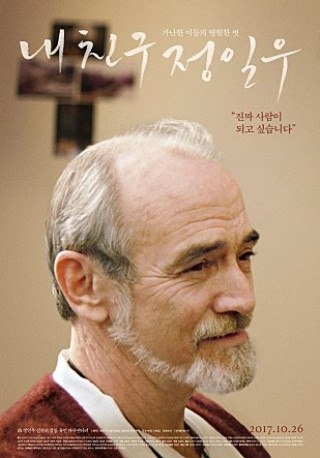

올해 DMZ국제다큐영화제(9월 21일~28일)에서는 1997년 제게 하늘 같던 선배 두 분의 작품이 나란히 상영됐습니다. 오정훈 감독의 <벼꽃>(2017), 김동원 감독의 <내 친구 정일우>(2017)입니다.

벼의 일생을 다룬 오정훈 감독의 <벼꽃>은 오가와 신스케 감독을 생각나게 합니다. 1960년대 말, 오가와 신스케 감독은 나리타공항 건설 때문에 삶의 터전을 잃어버리게 된 산리츠카 농부들의 싸움을 찍으러 갔다가 거절당합니다. '당신들이 땅을 아느냐'는 농부들의 말에 부끄러워진 오가와 신스케 감독은 모든 장비를 내려놓고 동료들과 함께 마을에서 농사를 짓기 시작했고, 9년 동안 농사와 촬영을 병행해가며 7부작의 <산리츠카 사람들>을 만듭니다.

오정훈 감독의 <벼꽃>을 보며 오가와 신스케 감독을 떠올린 건 농사를 다뤘기 때문만은 아닙니다. 저는 조작 간첩 사건을 다룬 김태일 감독의 <22일간의 고백>(1998) 조연출로 다큐멘터리를 시작했습니다. 후반 작업에 참여했던 그 영화가 1998년 부산국제영화제에 초청되어 저도 부산에 갔고, 그곳에서 김태일 감독을 졸졸 따라다니며 영화도 같이 보고 돼지국밥도 많이 먹었습니다. 그때 오가와 신스케 감독의 영화를 봤는데,(제 기억으로는 <나가노 마을의 해시계>라는 제목의 영화였는데, 아무리 검색해 봐도 그런 영화가 없네요) 정말 많이 잤습니다. 스르르 잠이 들었다가 문득 깨어 보면 쨍한 해와 논과 벼가 나왔고, 다시 졸다가 깨보면 여전히 비슷한 모습의 벼가 스크린에 나오고 있었습니다. <벼꽃>도 비슷합니다. 못자리에서는 어린 벼가 자라고 농부가 논에 거름을 뿌리며 영화는 시작합니다. 그리고 벼의 일생이 끝난 후, 볍씨에서 싹이 트고 농부가 다시 모내기하러 나가며 영화는 끝이 납니다. 대사도 거의 없고 중간에 다친 오소리가 잠깐 등장하는 것 말고는 온통 벼 이야기뿐입니다. 그런데 신기하게도 이번에는 안 졸았습니다. 재미있더라고요. 무엇이 변한 걸까요?

누군가 제게 짧은 프로필을 요청하면 '장애와 여성과 가난을 화두로 다큐 작업을 하고 있다'라는 문장을 보냅니다. 1997년부터 2000년까지는 조연출만 줄기차게 했으니, 제 프로필이 필요할 일이 없었지요. 그 후 지적 장애인이 주인공인 영화 두 편, 그리고 출산과 육아 때문에 방향을 선회해서 여성 영화를 두 편 만들었습니다. 사실 '가난'에 대한 영화는 단 한 편도 못 만들었으면서도 여전히 저 프로필을 쓰는 이유는 가난한 삶에 대한, 그리고 공동체에 대한 끌림이 저를 이 길로 이끌었기 때문입니다.

제가 푸른영상에 들어갔을 때 김동원 감독은 푸른영상 대표인 동시에 '봉천9동 철거대책위원회' 위원장이었습니다. 영화와 삶을 일치시키려 노력하는 중년 감독은 제게 처음부터 닮고 싶은 선배였고, 그가 사는 모습은 제가 꿈꿀 수 있는 미래였습니다. 봉천9동의 성공회 사제였던 남편과 갑작스러운 결혼을 결심했던 것도 바로 그 이유 때문이었습니다. "독립영화인들은 영화보다 사는 모습이 더 중요하다." "가난할수록 우리는 힘이 약해지므로 하느님과 가까워진다." "사회적 약자 편에 서면 진실이 더 잘 보인다." 제가 받아 적은 김동원 감독의 말입니다. 이런 말도 들었어요. "지적 장애인들은 참 얼굴이 선하지 않니? 사람 본성이 원래 그런가 봐."

1997년 그때, 아주 긴밀한 공동체를 꿈꾸던 푸른영상 선배들을 만났습니다. 지금은 뿔뿔이 흩어져서 각자의 삶을 꾸려 가고 있고, 그간의 세월 동안 저는 공동체라든지, 삶이라든지, 가난이라는 것이 20대에 생각했던 것만큼 단순하고 투명하지 않다는 사실을 알게 되었습니다. 하지만 두 편의 영화를 보면서 지금 이 순간에도 그들은 여전히 저의 선배라는 사실에 감격했습니다.

저는 지금 <따뜻한 손길>이라는 영화를 만들고 있는데, 변화의 축이 필요해서 지난 1년 동안 농사 풍경을 찍어 왔습니다. 그런데 오정훈 감독의 <벼꽃>을 보고 저는 망했다는 생각이 들더라고요. 그리고 곧 부끄러워지기 시작했습니다. 저의 겉핥기식 작업으로는 절대 담을 수 없는 화면을 거기서 보았습니다. 바로 '벼꽃'입니다. 단 하루만 모습을 보인다는 벼꽃이 거기 무심히 피어 있었습니다. 오정훈 선배는 영화 속 벼꽃처럼 작품으로 그렇게 무심히 저를 깨우쳐 주었습니다.

<내 친구 정일우>는 시사회 날 풍경이 감동이었습니다. 애초에 빌렸던 '인디스페이스' 한 개 관이 모자라서 급히 다른 상영관을 더 빌려야 했습니다. 천주교 도시빈민선교회를 비롯해서 한국주민운동정보교육원, 골롬반 선교회, 관악주 민연대, 상계동 주민들, 괴산 농민들, 예수회 신부님들, 민가협 양심수 후원회 등 전국에서 찾아온 관객들로 두 개 관의 객석은 꽉 찼고 자리가 없어 계단에 앉아서 보아야 했습니다. 평소 김동원 감독은 "다큐멘터리 감독은 주인공과 친구가 되어야 한다"는 말을 하곤 했습니다. 영화 속, 영화 밖 평생의 친구들과 함께 영화를 보고 정다운 마음을 나누던 그 날의 그 자리는 다큐멘터리 감독이 오를 수 있는 최고의 자리라는 생각이 들었습니다.

장강의 뒷 물결은 앞 물결을 재촉하고 세상의 새 사람은 옛사람을 밀어낸다는데, 제게는 여전히 이끌어 주는 선배들이 있어서 행복합니다.

전체댓글 0