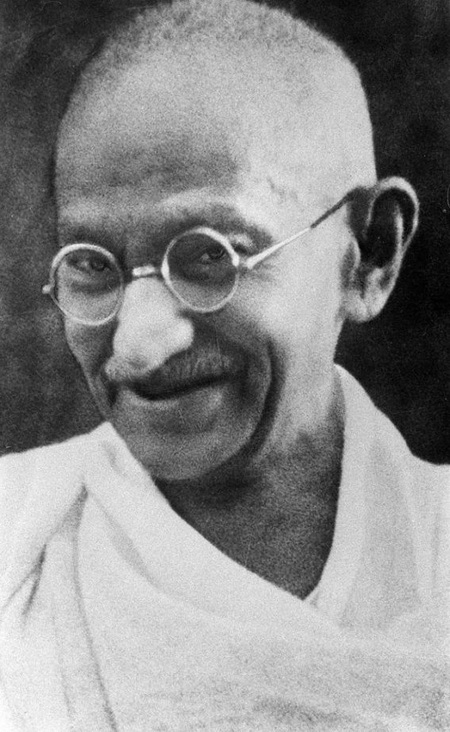

2014년을 보내며 마음속에 '불복종 운동'을 떠올리는 사람이 적지 않을 것이다. 불복종 운동 하면 가장 먼저 떠오르는 이름이 마하트마 간디(1869-1948)다. 간디는 1915년 인도로 돌아오기 전 남아프리카에서 지낼 때 사티야그라하 운동을 시작했고 귀국 후 이 운동을 더욱 발전시켜 인도 독립 운동을 이끌었다.

간디는 사티야그라하를 제창하는 강연에서 퍼시 셸리(1792-1822)의 시 한 편을 즐겨 낭송했다. "가면을 쓴 무정부"(Masque of Anarchy). 1819년 맨체스터에서 수만 명의 시위군중을 기병대가 덮친 '피털루' 사건에 대한 격분에서 나온 작품이었다. 이 작품은 셸리 사후 10년이 지난 1832년에야 출판되었는데, 셸리가 출판사에 작품을 보낸 1819년에 바로 출판되지 못한 사정을 레이 헌트는 서문에서 이렇게 설명했다.

"이 불꽃같은 수사 속에 담겨있는 성실성과 따뜻한 마음을 일반대중이 충분한 분별력을 갖고 받아들일 태세가 되어 있지 않다고 (출판사는) 판단했다."

참으로 격정적인 수사다. 나처럼 문학에 소양이 없는 사람도 마음의 격동을 느끼게 한다. 한 대목을 옮겨놓는다.

침착하고 결연하게 우리는 서있다.

정적에 싸인 울창한 숲처럼.

팔짱을 낀 우리의 차분한 눈길,

어느 싸움에서도 질 수 없는 우리의 무기.

Stand ye calm and resolute,

Like a forest close and mute,

With folded arms and looks which are

Weapons of unvanquished war.

권력이 감히 병정들을 풀어,

이 숲속을 휘젓고 다니게 한다면,

후려치고, 찌르고, 베고, 자르게 한다면,

그렇게 하라고 하라, 마음대로 하라고 하라.

And if then the tyrants dare,

Let them ride among you there;

Slash, and stab, and maim and hew;

What they like, that let them do.

팔짱을 낀 우리의 차분한 눈길,

두려움 없이, 놀라움은 더더욱 없이,

저들의 격정이 제풀에 스러질 때까지,

저들의 칼질을 바라볼 뿐이다.

With folded arms and steady eyes,

And little fear, and less surprise,

Look upon them as they slay,

Till their rage has died away:

부끄러움을 느끼며 저들은 돌아서,

왔던 곳으로 되돌아갈 것이다.

수치심으로 벌건 저들의 뺨 위에서

그 동안 흐른 피가 제 색을 드러내리라.

Then they will return with shame,

To the place from which they came,

And the blood thus shed will speak

In hot blushes on their cheek:

잠에서 깨어난 사자처럼,

일어나 우리의 용맹을 보여주자!

잠자는 동안 우리에게 씌워졌던 쇠사슬을

갈기 위의 물방울처럼 털어버리자!

우리는 크고, 저들은 작다!

Rise, like lions after slumber

In unvanquishable number!

Shake your chains to earth like dew

Which in sleep had fallen on you:

Ye are many—they are few!

셸리가 여기서 보여준 '비폭력 저항' 정신을 크게 증폭시킨 인물로 간디와 함께 꼽히는 것이 헨리 데이비드 소로(1817-1862)다. <월든>으로 널리 알려진 소로가 1849년에 <시민불복종>(Civil Disobedience)을 쓴 것은 미국 정부의 노예제 유지와 멕시코 침략정책이 정의롭지 못한 것으로 보았기 때문이었다.

셸리, 소로, 간디, 세 사람의 마음을 움직인 것은 '인권'이었다. 인권사상이 힘을 키운 19세기 상황이 '저항' 정신의 배경이었던 것이다. 그리고 그 방법으로 '비폭력'을 내세운 배경은 근대국가의 '법치' 원리에 있었다. 인권과 법치, 근대정신의 두 개 중요한 축 위에서 권력자에 대한 항의자의 도덕적 우위를 추구한 것이 '비폭력 저항'이었다.

간디가 '사티야그라하'란 말을 만든 것은 산스크리트어에서 '진리'를 뜻하는 'Satya'와 '모심, 받듦'을 뜻하는 'Agraha'를 합친 것이다. 간디는 이 운동의 정신이 소극적이거나 수동적인 것이 아니라는 점을 누차 강조했다. 진리는 사랑을 낳는 것이며, 진리와 사랑을 지키고 받드는 의지는 더할 수 없이 강인한 것이라고 주장했다.

보편적 인권사상은 18세기 후반 계몽주의 시대에 싹을 틔웠다. 그러나 정말 '보편적'인 성격을 실현하는 데는 오랜 시간이 걸렸다. 19세기 중엽의 미국사회는 흑인 노예의 인권을 인정하지 않았고, 20세기 초의 인도인은 이민족의 지배를 받고 있었다. 21세기에 접어든 지금까지도 보편적 인권을 인정하지 않는 사람들이 세상을 움직이는 데 더 많은 힘을 쓰고 있는 것처럼 보인다.

한진항공의 '땅콩 공주'가 직원들을 대등한 인간으로 인식하는가? 아랍 지역을 폭격하는 미국 정책결정자들이 아랍인의 목숨과 미국인의 목숨을 똑같은 가치로 인정하는가? 세월호 유족을 일삼아 조롱하던 사람들을 특위 위원으로 추천한 새누리당이 국민의 생명과 안전을 정략적 득실보다 중시하는가?

소로의 <시민불복종>이 처음 출판될 때의 제목은 <문민정부에 대한 저항>(Resistance to Civil Government)이었다. 민주주의가 지혜와 정의를 보장해주지 못하는 한계를 의식한 것이었다. 선거의 투표만으로는 인간의 도덕성을 충분히 실현할 수 없다고 그는 보았다. 정의롭지 못한 정부에 복종하는 것은 죄악이며 불복종을 통해 고통을 겪는 것이 도덕적 인간의 의무라고 그는 주장했다. "부당한 이유로 누구든 감옥에 보내는 정부 아래 정의로운 사람이 있을 곳은 바로 감옥"이라고 하는가 하면 "투표는 종이쪽지 하나로 하는 것이 아니라 온몸으로 할 수 있는 일을 모두 다 하는 것"이라고도 했다.

그가 미국정부의 정의롭지 못함을 지적하며 불복종을 제창했지만 당시 정부가 아주 나쁜 것이라고 생각한 것은 아니었다. 하느님이 만들어준 것이 아니라 사람의 손으로 만든 것인 만큼 꽤 괜찮은 편의 정부라 하더라도 개선의 여지가 있기 마련이고, 그 개선을 위해 노력을 다하는 것이 시민의 의무라고 그는 생각한 것이었다.

비폭력 저항의 대전제는 저항 대상인 체제의 궁극적 정당성을 인정하는 것이다. 개선할 점이 있는데 게을리 한다거나 운영을 잘못하는 지엽적인 문제를 지적하기 위해 저항에 나서는 것이지, 근본적으로 타도할 대상으로 규정하는 것이 아니다.

이념적 정면 대립을 피하는 자세이기 때문에 전략적 이득을 취하기 쉽다. 체제 측에서도 소수의 맹목적 대결주의자 외에는 저항운동의 도덕성 앞에 부끄러움을 느낄 수도 있고, 파국을 피하기 위해 타협적 태도를 취하기도 쉽다. 상대방을 분열시킬 수 있는 것이다.

반면 '우리 편'을 단결시키는 데 어려움이 있다. 간디도 '타협주의', 또는 '투항주의'라는 국민의회 동료들의 정치적 공격에 시달려야 했다. 간디는 초인적인 실천력으로 이 어려움을 어느 정도 극복했지만 민족주의자의 손에 목숨을 빼앗기고 만다. 폭력의 피해자가 복수심을 뛰어넘어 도덕적 자세를 추구한다는 것은 쉬운 일이 아니다.

2015년의 대한민국에서 비폭력 저항운동이 가능할까? 민심이 집권세력을 등진 상태로는 어떤 저항이든 저항이 없을 수 없고, 그럴 바에야 저항 운동이 비폭력으로 진행되기 바라는 마음이 간절하다. 그러나 "헌재 결정에 불복은 불가능"이라고 하는 헌법재판소장의 발언을 보면 바라기 어려운 소망 같다. 51대49의 득표로 정권을 잡은 쪽의 의지가 헌법재판소에서는 8대1로 나타나는 것이 무슨 이치인가? 내가 쥔 권리를 절대화하고 타협과 양보를 거부한다는 심리상태를 읽을 수 있다. 도덕성도 3권 분립 원리도 이들에게는 '소귀에 경 읽기'일 뿐이다. 파국을 두려워할 것 같지도 않다.

십여 년 전 뉴욕의 시민불복종 운동을 보며 쓴 글 하나가 있다. 비폭력 저항이 '제도 밖의 제도'로서 사회 모순을 완화시키는 기능을 보여주는 광경이다. 우리 사회에서 헌법재판소 판결에 대해 저런 식의 항의를 한다면 경범죄가 아니라 보안법으로 다스릴 것 같다.

고통 분담의 마음

요즘 뉴욕에선 전임 시장, 현역 하원의원, 시의원들을 비롯해서 명사들이 줄줄이 연행되고 있다. 정태수 리스트도 이종기 리스트도 아니다. 난폭한 경찰을 싸고도는 시장과 경찰청장에 항의하는 불복종 운동이다.

사태의 발단은 지난 2월초 서아프리카에서 이민 온지 얼마 안 된 청년 하나가 경찰에 사살당한 사건이다. 행상 일을 하는 디알로란 이름의 이 청년은 밤늦게 일을 마치고 집에 들어왔다가 간식을 사러 나가는 길에 아파트 현관에서 경관 4명의 총탄 세례를 받았다. 말이 서툰 것이 문제가 되었는지 모르겠지만, 흉기도 안 가진 시민에게 4명의 경관이 총알을 41발이나 쏟아 부은 어처구니없는 사건에 뉴욕시민은 경악했다.

사건이 터지자마자 몇 년 전의 LA폭동 같은 사태가 벌어지지나 않을까 많은 사람들이 걱정했다. 다행히 그런 일은 일어나지 않았다. 그런데 몇 주일이 지나도록 줄리아니 시장과 새피어 경찰청장이 문제의 심각성을 인정하기는커녕 경찰의 사기 저하만 걱정하는 모습을 보이자 시민들의 불만이 높아지기 시작했다. 줄리아니 시장은 문제의 지적을 오히려 '정치적 공격'이라고 비난함으로써 비판자들의 분노에 기름을 붓기까지 했다.

참다못한 딘킨스 전임 시장 등 뉴욕 정치인들과 사회운동가들이 지난 주 시민불복종 운동을 시작했다. 경찰청 앞에 모여서는 정문의 출입을 가로막아 체포를 강요하는 것이다. 경찰은 법규와 복무지침에 따라 이들의 손에 수갑을 채우지 않을 수 없다.

주말까지 간간이 이어지던 연행자의 행렬이 이번 주 들어 부쩍 늘어났다. 월요일 아침 이 문제를 다루는 시의회 특위에 새피어 청장이 다른 일 때문에 참석 못한다고 했다가 결국 참석은 했다. 그런데 알고 보니 일요일 오스카상 수상식에 다녀온 것이었다. 분통이 터진 시의원들이 오후부터 대거 경찰청 앞에 몰려들어 불복종운동에 참여했다.

60년대 민권운동 이후 흑인의 처지가 좋아졌다고 하지만 아직 문제가 많다. 역차별 정책(Affirmative Action)의 혜택은 엘리트층에게만 돌아가고 하층민에게는 미치지 않는다는 것이다. 경찰의 불심검문이 유색인종에만 쏠리기 때문에 '음주운전(driving while drunk)'보다 '흑면 운전(driving while black)' 이 단속대상 아니냐는 가시 돋친 농담까지 있다.

이민의 나라 미국에게 인종문제는 영원히 벗어날 수 없는 원죄(原罪)인지도 모른다. 그나마 뉴욕의 불복종운동처럼 고통을 나눌 줄 아는 마음들이 있기에 그 사회가 그런 대로 버텨나가는 것이 아닐까싶다. (1999. 3)

전체댓글 0