"일자리와 공장이 무서운 속도로 미국에 돌아올 것이다. 이미 그 변화의 조짐이 시작된 걸 볼 수 있다. 우리는 전력을 다해 국내 산업 기반을 강화할 것이다." (Jobs and factories will come roaring back into our country, and you see it happening already. We will supercharge our domestic industrial base.)

도널드 트럼프 미국 대통령이 전세계 국가를 상대로 상호관세를 발표한 4월 2일, 백악관에서 행한 연설이다. 지난해 대선 캠페인에서 'MAGA(미국을 다시 위대하게)' 진영이 주문처럼 얘기해온 것 역시 '제조업 부활'이었다. 여기서 한 가지 흥미로운 질문이 가능하다. 그렇다면 트럼프의 관세 부과도 산업정책의 일종이라 볼 수 있을까?

트럼프 관세도 산업정책일까

아직 경쟁력이 충분히 성장하지 못한 자국 산업을 글로벌 경쟁으로부터 보호할 목적으로 사용되는 관세는 분명히 산업정책의 일환이라 할 수 있다. 그 관세를 지지할 수 있냐 없냐의 문제는 중요하지 않다. 관세를 부과하는 순간 어차피 분쟁은 불가피하다. 하지만 특정 시점에 특정 산업을 보호할 목적의 관세는 분명 산업정책이라 말할 수 있다.

하지만 과연 트럼프가 모든 국가, 모든 산업을 상대로 부과한 '상호관세'를 산업정책이라 할 수 있을까? 그러려면 대체 어떤 산업을 어떻게 보호할 목적으로 부과한 것인지가 명확해야 한다. 즉, 자동차·철강·알루미늄 등 일부 품목별 관세라면 특정 산업 보호 목적일 수 있겠지만 '상호관세'의 경우 어떤 방법으로도 산업정책이라 미화할 수는 없다.

다양한 이유가 있겠지만 오는 11월 초부터 시작되는 트럼프 관세 관련 미국 대법원 심리에서도 상호관세의 경우 위법성 판단을 피하기 어려울 것으로 예상된다. 품목별 관세의 경우 특정 산업의 필요성을 주장해볼 수 있고, 미국이 아닌 다른 나라에서도 활용해본 사례들이 풍부한 편이다. 하지만 전세계 모든 국가를 상대로 한 상호관세는 정당성과 설득력이 한참 떨어진다.

제조업은 미국으로 돌아갈 수 있을까

"우리는 공급망을 안전하게 지키고, 가능한 한 많은 생산을 국내로 되돌리는 것을 최우선으로 하고 있다. 전 세계 10% 관세는 이 정책의 목표인 무역적자 축소에 기여할 뿐 아니라, 리쇼어링을 촉진하고 무역 파트너들과의 공정한 거래 여건을 만드는 데도 도움이 될 것이다."

트럼프 2기 행정부에서 무역대표부(USTR) 수장을 맡고 있는 제이미슨 그리어가 한 얘기다. 그가 언급한 10% 관세는 상호관세를 의미하지만, 여하튼 관세 부과의 목표는 제조업을 미국으로 되돌리는 곳에 맞춰져 있다는 것이다. 그렇다면 제조업, 특히 자동차·철강·알루미늄에 부과한 25~50%의 품목별 관세는 산업정책이라 할 수 있을까?

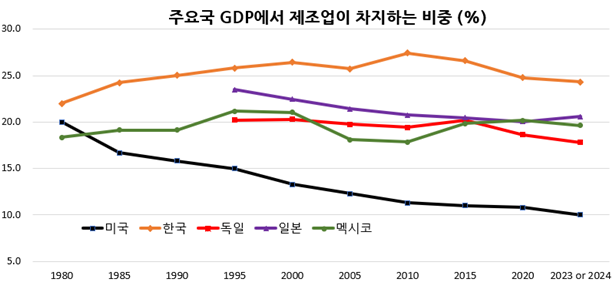

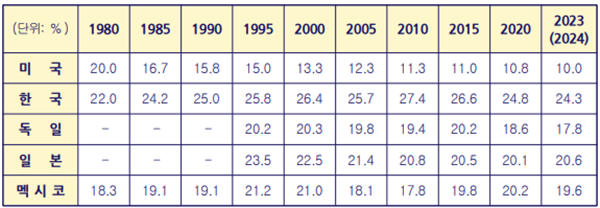

이 문제를 따지기 위해서는 우선 미국의 제조업이 얼마나 나락으로 떨어져 왔는지를 살펴볼 필요가 있다. 관련 데이터를 세계은행(World Bank)에서 찾았다. 나라별로 GDP에서 제조업이 차지하는 비중(Manufacturing, value added) 데이터를 바탕으로 미국·한국·독일·일본·멕시코 수치를 5년 단위로 비교해 봤다. (아래 그래프와 표)

제조업 강국이라 할 수 있는 한국·독일·일본은 물론이고 멕시코도 제조업 비중이 20% 안팎을 꾸준히 유지한 반면, 미국의 경우 1980년에 20%이던 수치가 2024년에 10%로 반동강이 나고 말았다. (독일·일본은 1990년대 이후부터 관련 데이터 활용 가능. 2024년 데이터가 아직 공개되지 않은 나라의 경우 2023년 데이터를 활용하였음)

조지아 사태가 말해주는 진실

제조업 비중이 40년 동안 절반 수준으로 무너졌다면 재건이 가능한지부터 따져봐야 한다. 제조업은 완성품 만드는 공장 하나 짓는다고 부활하는 게 아니기 때문이다. 완성품에 필요한 각종 부품 공급망을 구성해야 하고, 각종 기계설비를 도입하고 다룰 줄 알고 이상이 발생하면 수리할 수 있는 인력을 충분히 확보해야 한다.

미국이 그럴 능력을 갖고 있지 못하다는 것을 상징적으로 드러내 준 사건이 바로 9월 초에 발생한 조지아 공장 사태였다. 현대차-LG에너지솔루션이 합작한 배터리공장 건설 현장에 미국 이민세관단속국(ICE)이 급습해 한국인 300여명 포함 475명을 불법체류 혐의로 대규모 체포·구금했던 바로 그 사건 말이다.

배터리공장을 짓는데 필요한 대규모 기술·숙련 인력을 미국 현지에서 찾을 수 없었기 때문에 한국 기술자들을 동원할 수밖에 없었다. 이 사건 직후 트럼프 대통령 스스로도 숙련 인력의 미국 체류 필요성을 인정했듯이, 이런 기술자들을 양성하는 과정은 상당히 장기간에 걸쳐 진행될 수밖에 없기 때문이다.

살릴 산업이 있어야 산업정책도 효과

세련된 첨단기술이 필요하지 않은 업종이라면 기술·숙련 인력의 부족은 큰 문제가 아닐 수도 있다. 만일 단기 전략으로 제조업 살리기를 해야 한다면 미국 입장에서 선택 가능한 부문은 저가 제품(low-end) 영역이다. 하지만 미국은 전세계에서 인건비가 가장 비싼 나라들에 속한다. 로우엔드로는 승부수를 던질 수 없다.

특히 미국의 가장 큰 견제대상인 중국은 이미 하이엔드(high-end) 영역에서 엄청난 투자와 개발을 선도하고 있다. 특히 전기차·미래차와 같은 신흥 산업에 꼭 필요한 배터리·모터·칩 제조기술 분야에서 글로벌 톱 티어 기업을 상당수 보유한 상태이다. 문제는 첨단기술 업종을 중심으로 제조업을 살리기에는 미국이 보유한 기술·숙련인력이 턱없이 부족하다는 점이다.

트럼프 행정부가 배출가스 규제도 풀고 친환경차 세액공제도 폐지하면서 미국에서 전기차 개발·생산이 늦춰지고 다시 내연기관차가 각광받고 있다. 이 부문만 보면 미국으로 제조업이 되돌아가는 것 같은 착시현상이 벌어지기도 한다. 하지만 글로벌 규모로 눈을 돌려보면 전기차·미래차로의 전환은 중국·유럽 중심으로 속도를 내고 있다.

지금 미국으로 되돌아가는 제조업이 있다면 첨단기술 분야라기보다 내연기관차를 비롯한 오래된 업종이다. 이렇게 가면 중국·유럽 중심 공급망과 미국 중심 공급망이 분리될 가능성도 배제할 수 없다. 하지만 글로벌 제조업 공급망이 점점 하이엔드를 향해 갈 수밖에 없는 만큼, 미국이 지금 같은 방식으로 제조업 살리기에 성공할 가능성은 거의 없다.

미국만 빼고 산업정책을 부활시키다

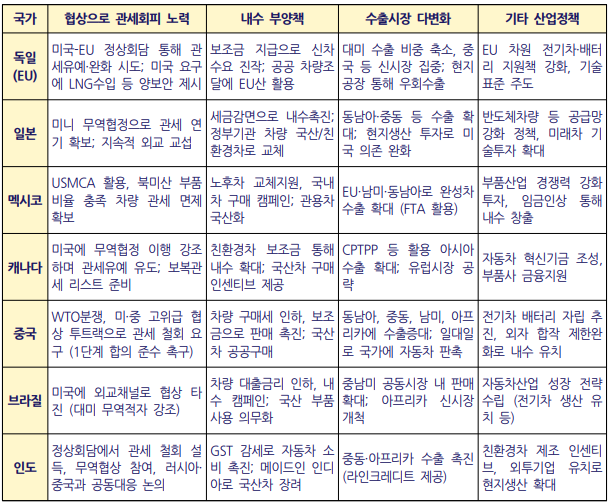

참으로 역설적이게도, 트럼프의 자동차·철강·알루미늄 품목별 관세는 미국을 제외한 나머지 국가의 산업정책을 부활시키는데 중요한 역할을 했다. 지난 글에서 얘기한 것처럼 관세라는 태풍을 헤쳐나가기 위해 △협상·분쟁을 통한 부담 완화 △내수 활성화 정책 △수출지역 다변화라는 산업정책이 지구촌 곳곳에서 펼쳐지고 있지 않은가.

그런 의미에서 <인사이드경제>가 이번에는 자동차 품목 관세에 대응하기 위해 자동차산업이 발전한 주요 국가가 채택하고 있는 산업정책을 요약해 보기로 했다. (아래 표)

새로운 수출시장 개척, 국산 부품 사용 의무화, 친환경차 보조금 확대, 등록세·보유세 할인, 국내 생산 인센티브 제공 등 수많은 산업정책이 부활하고 있다. 이 정책이 작동 가능한 조건이 있는데, 그건 이들 나라에 제조업 기술·숙련 인력들이 충분히 확보된 상태라는 점이다.

데이터가 보여주는 것은 단순하다. 미국의 경우 공장 하나가 아니라 체계 전체가 무너졌고, 그래서 복구도 체계적이어야 한다는 사실이다. 상호관세는 정책이라기보다 정치에 가깝고, 품목별 관세는 조건부로 정책이 될 수 있다.

미국이 제조업을 부활시키겠다는 계획에 딴지를 걸 사람들은 없다. 하지만 진짜 승부수는 생태계와 숙련을 되살릴 의지와 실행에 있다. 단기간 관세로 으름장 놓고 돈을 쏟아붓고 공장부지 터를 알아본다고 제조업이 흥하는 게 아니기 때문이다.

전체댓글 0