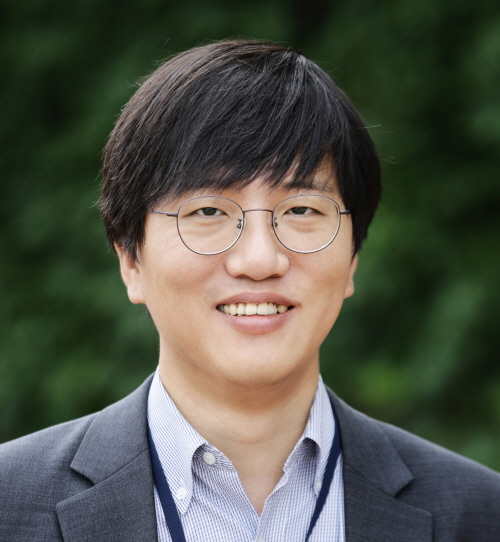

정부의 국정화 방침은 특히 한국사 연구자들에게는 청천벽력 같은 소식이었다. "언론으로 치면 보도지침이 부활한 것"이라고 목소리를 높이는 이재빈 조합원(33)에게도 그랬다.

연세대 대학원에서 한국사를 전공하고 있는 이 조합원의 연구 분야는 조선 후기의 법제사다. 올해 봄 학기에 석사 논문을 준비하느라 바쁜 중에도 이 조합원은 흔쾌히 기자의 인터뷰 요청에 응했다.

이 조합원은 지난해 사학과 대학원생들이 역사 교과서 문제로 대책위원회를 꾸렸을 때 대책위에서 실무를 맡았고, 관련 세미나와 기자회견에 나가 발언을 하기도 했다.

당시 연세대 사학과 대학원은 모든 원생들을 대상으로 임시총회를 열었는데, 그는 "역사상 처음 있는 일"이었다고 강조했다. 대책위도 임시총회를 통해 생긴 것이었다.

그는 연구자의 길을 걷고 있는 이답게, 입에 발린 말이나 칭찬은 할 줄 몰랐다. 내심 칭찬을 기대하며 '역사 교과서 이슈에서 <프레시안>이 보도를 잘 해왔다고 생각하느냐'고 질문하자 그는 이렇게 답했다.

"국정화 자체가 있을 수 없는 일이어서, 비판적으로 보도하는 게 당연한 거죠. 그게 '좋았다'고 얘기할 건가요? (웃음) 비판적인 논조로 보도한 게 특정 언론의 가치를 가릴 정도로 변별력이 큰 부분은 아니라고 생각하고, 오히려 찬성 논조로 보도한 언론들의 가치 없음은 드러난 거죠."

그는 역사 교과서 국정화 문제에서 찬성 논조의 보도를 한 일부 언론에 대해 "권(權)-언(言) 유착 관계가 가장 극명하게 드러난 케이스라고 생각한다"고 강하게 비판했다.

"동아시아 3국 뉴스 정도는 현장에서 보도해 줬으면…"

이 조합원이 <프레시안>에서 상대적으로 관심을 가지고 보는 것은 국제·한반도 분야 뉴스다. 그는 "연구 분야가 한국사이다 보니, 아무래도 동아시아의 다른 나라들과 (한국사를) 비교하고 연결해서 보게 된다. 그러다 보니 자연스럽게 관심이 가기도 했고, 원래도 관심이 좀 있었다"고 이유를 설명했다.

<프레시안>에서 인상적이었던 보도를 묻자, 그는 의외로 2011년 초 동일본 대지진 때 3명의 기자를 현장에 급파했던 일을 언급했다. "특파원이 있는 규모가 큰 언론사도 아닌데, 외신을 받아쓰는 게 아니라 현장에 사람을 보낸다는 것은 앞으로도 여건이 허락하는 한 지켜졌으면 하는 좋은 방향"이라는 것.

그는 "이번 대만 지진(5.2) 때는 총선도 있고 해서 상대적으로 관심이 덜해 못 간 것 같은데, 중국·일본 등 한국과 가깝고 서로 밀접하게 영향을 주고받는 나라들에 대해서는 현장에서 취재해서 재난과 사회 구조를 연결해서 보도하는 기사 같은 것이 나왔으면 좋겠다"고 말했다. 그는 "그런 좋은 기사가 나오면, 어떻게든 페이스북 같은 데서 돌더라"며 "아주 다수의 사람은 아니라도 '이 기사가 가치 있다'고 생각하는 사람들이 기사를 돌려 보기도 한다"고 전했다.

그는 <프레시안>의 장점 중 하나로 "동성애나 이주노동 문제 등 소수자 관련 기사가 지금도 적지는 않지만, 더 많아졌으면 좋겠다"면서 "그런 이슈를 꾸준히 다루는 것이 언젠가는 정당한 평가를 받을 것"이라고 주문했다.

단점으로는 "사회부와 정치부가 분리되는 것 같은 느낌이 있다"고 그는 지적했다. 그는 "제도권 정치인들의 말 한 마디를 따와서 속보 경쟁하듯 보도하는 것이 <프레시안>이 대자본을 앞세운 다른 언론사들과 동등하게 경쟁할 수 있는 영역은 아닌 것 같다"며 "'따옴표 기사'보다는 분석 기사가 많아지면 좋겠다"고 주문했다.

전체댓글 0