고잔동, '곶(串)의 안쪽에 있는 마을'에서 비롯된 이름이라고 합니다. 옛날에는 이 일대가 바다 쪽으로 튀어나와 있었고, 삼면이 개펄로 둘러싸여 있었다더군요.

동네 이름을 듣고, 몇몇 친구들은 잠깐 고개를 갸웃했었습니다. 그리고는 고개를 떨어뜨립니다. 1년 세월, 그 사이 많은 일이 있었으니까요. 잊었던 겁니다. 미안한 목소리로 말합니다. 취재 잘 하라고.

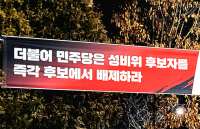

안산시 단원구 고잔동에 다녀왔습니다. 지금도 거리엔 온통 노란 리본과 현수막입니다. '끝까지 함께 하겠습니다', '잊지 않겠습니다'…. 세월호 희생자를 추모하는 문구가 빼곡합니다.

아이 방 치울 엄두 안 나서 이사 못간 부모

세월호에 탔던 아이들이 고잔1동에만 108명입니다. 이 가운데 24명이 살아 돌아왔습니다. 그 아이들이 공부하던 단원고 교실에 걸린 달력은 여전히 '2014년 4월'입니다. 콩나물 사러 가게에 갔다가, 유족을 만납니다. 주차장 앞 차를 빼달라고 했더니, 그날 아이를 잃은 부모가 나옵니다. 단원고 2학년 학부모가 90가구 중 1곳 꼴로 있습니다.

이사를 간 집도 있습니다. 거리마다, 만나는 사람 표정마다 세월호의 기억이 새겨져 있는 곳이니까요.

떠날 수 없는 이들도 있습니다. '단비 엄마'는 얼마 전 전세 계약이 끝났습니다. 남편은 이사 가자고 했습니다. 그러려면 단비의 방을 치워야 합니다. 그 방에는 단비가 쓰던 물건이, 그날 이후 그대로 보관돼 있습니다. 그걸 건드릴 엄두가 나지 않았습니다. 그래서 이사를 가지 않고, 전세 계약을 연장했습니다.

소중한 사람들에게 소홀했던 기억, 무거운 후회

개펄을 덮어 만든 계획 도시, 안산에는 타지에서 온 사람들이 많습니다. 서울에 있는 직장에 다니는 사람도 많고요. 출퇴근길에서 네 시간 가까이 보내고 나면, 녹초가 됩니다. 가족과 이야기 나눌 여유가 없죠. 이웃과도 마찬가지고요. 그랬던 이들이 한꺼번에 가장 소중한 사람을 잃었습니다. 회사 일이 가족과 이웃을 밀어냈던 시간은 돌처럼 딱딱한 기억이 돼 가슴을 짓누릅니다.

가게 문을 닫고, 직장에 휴직계를 내고 거리에 나섰던 부모들이 있습니다. '아이들이 왜, 어떻게 죽었는지' 알아야겠다고. 어떤 집은 그래서 생계가 막막해졌습니다. 한번 일손을 놓으면, 다시 일하기 힘든 게 이 나라입니다. 아이를 잃은 뒤, 받침 하나가 빠진 의자처럼 휘청거리는 가정도 있습니다. 어떤 아이는 죽은 오빠의 기억을 움켜쥐고 있는 부모가 밉다고 합니다. 단원고 교복이 예쁘다고, 단원고에 배정됐으면 하는 동생을 보며, 가슴 졸이는 부모도 있습니다. 학교 입학식에 갈 엄두가 안 나는 겁니다.

잇몸이 푹 주저앉은 부모들

'단장(斷腸)'이라는 한자어를 자주 씁니다. 사냥 당한 새끼를 따라 온 어미 원숭이. 사냥꾼이 배를 갈라 보니, 이미 창자가 토막토막 끊어져 있더라는 이야기에서 비롯된 말입니다. 세월호 유족들이 그렇습니다. 고통과 분노가 몸으로 나타납니다. 아이 없는 밥상을 끼니마다 맞아야 하는, 어떤 부모는 잇몸이 푹 주저앉았습니다. 체중이 빠지고 없던 병이 생깁니다.

세월호 참사가 그저 교통사고라고 말하는 이들도 있습니다. 그래서 빨리 잊자고 합니다. 기억을 지워서 고통이 사라진다면, 그럴 수도 있겠지요. 그러나 우리는 알고 있습니다. 실제로는 반대라는 걸. 세상이 잊을수록 고통은 더 커진다는 걸. 잊을 수 없는 걸 잊으라고 강요하는 순간, 새로운 고통이 잉태된다는 걸.

이곳에서 병원을 운영하는 의사 이천환 씨는 "그들은 결국 덮어버릴 것"이라고 말했습니다. "일제 36년 친일의 기억도 덮어버린 나라인데"라는 설명입니다. 지난날이 그랬습니까요. 다들 친일파라고 기억하는 이들이 해방된 조국에서 오히려 떵떵거렸습니다. 전쟁이 터지자 국민에게 거짓말하고 도망갔던 대통령은, 전쟁이 끝난 뒤에도 왕처럼 군림했습니다. 기억을 지우고 싶은 욕망은, 그들에게 더 강렬했을 겁니다.

"기록이 스스로 말하게 하라"

그러나 아무도 기억을 지울 수는 없습니다. 주저앉은 잇몸으로 밥을 넘기는 부모가 있는 한, 평생 바다 구경은 엄두도 못내는 이들이 있는 한, 그리고 이들과 함께 아파하는 이들이 있는 한 그렇습니다. 그걸 잘 아니까, 어떤 이들은 기억을 손질하려 합니다. 이렇게 뜯어 고친 기억 속에서, 세월호 참사는 생명보다 돈을 앞세운 사회에서 필연적으로 발생한 비극이 아닙니다. 그저 불운한 교통사고였던 거죠.

아픈 기억이 왜곡되는 걸 볼 수 없었던 이들이 있습니다. 그들은 기억합니다. 그날 이후, 힘 있는 언론이 아픈 기억을 어떻게 편집했는지를. 그래서 나섰습니다. 기억을 제대로 보존하자고요. 그게 기록입니다. 아프면 아픈 대로, 부끄러우면 부끄러운 대로, 기록이 스스로 말하게 하고 싶었습니다. 바다에서 별이 된 아이들, 그 기억이 묻어 있는 기록을 담는 공간, '416기억저장소'가 생겨난 이유입니다.

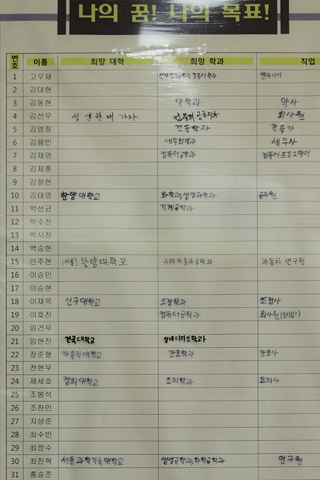

'416기억저장소' 활동가들은 지난해부터 꾸준히 아이들의 기록을 수집했습니다. 유족들을 만나 이야기를 듣고 꼼꼼히 기록했습니다. 사진을 스캔하고 유품을 촬영했습니다. 이 기록들이 기억저장소에서 영원히 보존될 겁니다. 힘 있는 자들이 제멋대로 기억을 편집하려 할 때, 이 기록들이 그들을 꾸짖겠지요.

싹트는 공동체

동시에 기억저장소는 아픈 기억을 안고 출렁이는 이들이 서로 손잡고 버틸 수 있게끔 하는 곳입니다. 일에 바빠 가족과 이웃을 챙길 겨를이 없던 이들이 이제 공동체를 궁리합니다. 함께 밥 먹고 이야기하는 시간이 얼마나 소중한지, 이들은 잘 압니다. 꽃을 가꾸고, 책을 읽으며, 방과 후 아이들을 돌보는 공동체가 태동하고 있습니다. 아직은 미미합니다.

그러나 밥집 공동체, 교육 공동체가 곳곳에 생겨난 고잔동은 다를 겁니다. 고향과 일터가 다른 이들이 그저 데면데면 마주하는 곳이 아닐 겁니다. 받침 잃은 의자처럼 기우뚱하던 삶들이 서로 기대어 지탱하는 공동체가 되겠지요. 그 현장을 <프레시안> 기자들이 취재했습니다. 소중한 사람들과 함께했던 시간을, 기억으로만 간직해야 하는 이들의 오늘에 대한 기록입니다. 아울러 새로운 내일을 준비하는 이들에 대한 소개입니다. 세월호 참사 1주기, '고잔동에서 온 편지' 기획을 시작합니다.

전체댓글 0