"저는 백인 벨기에인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어났습니다."

처음에는 단순해 보이는 이 말은, 사람들이 제 아시아인 외모를 보고 출신을 묻는 순간 자주 꺼내는 대답입니다. 보통 이어지는 질문은 "한국어 할 줄 아세요?" 혹은 "한국에 가 본 적 있나요?"입니다. 저는 당당하게 한국에 두 번 가봤다고, 지난해부터 한국어 수업도 듣고 있다고 말할 수 있습니다.

그럼에도 늘 이중적인 감정이 뒤따릅니다. 진짜 같지 않은, 어딘가 인위적인 느낌. 언젠가는 두 질문 모두에 크게 "예"라고 답할 수 있는 제 모습을 꿈꾸면서도, 사실 꼭 그럴 필요는 없는 제 자신을 계속 비교하게 됩니다. 그리고 어머니가 세 살에 한국에서 입양되었다는 사실을 말하면, 사람들은 종종 잘 이해하지 못합니다. 많은 이들이 입양이 무엇을 의미하는지, 입양인과 그 자녀들에게 제도적·법적·정체성 차원에서 어떤 파장을 주는지 전혀 모르는 것이지요.

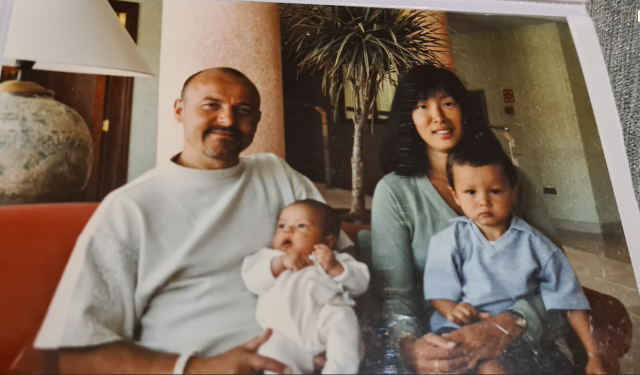

입양 서류에 따르면 어머니는 1972년생이고, 1년 뒤 부산에서 경찰에 의해 길 위에서 발견되어 인근 고아원에 보내졌습니다. 그곳에서 지내다가 1975년, 앤트워프의 백인 벨기에 가정에 입양되었습니다. 그리고 같은 도시에서 자라, 1998년 그곳에서 제가 태어났습니다.

부모님과 여동생과 함께 행복한 어린 시절을 보냈지만, 저는 일찍이 '다르다'는 감각을 알아차렸습니다. 아이들이 저를 "차이니즈"라 부르거나 "찢어진 눈"이라 놀릴 때도 있었지만, 그보다 제 거울 속 얼굴은 아버지 쪽 가족이나 친구들과 뚜렷이 달랐습니다.

어머니는 친생부모를 알지 못했고, 입양가족과도 일찍 연락을 끊으셨기에, 제 어린 시절은 거의 백인 사람들과의 교류로 채워졌습니다. 입양이나 한국적 뿌리에 대한 대화는 집에서 거의 없었습니다. 어느 날 제가 놀림을 받고 집에 와서 "중국인이라고 불렸다"고 말했을 때, 어머니는 단순히 "나는 중국인이 아니고 한국인이라고 해라"라고 답했습니다. 그 이상은 없었습니다. 하지만 그 '한국인'이란 말이 무엇을 의미하는지, 그리고 저와 무슨 관련이 있는지는 전혀 설명되지 않았습니다. 나라, 언어, 문화, 음식에 대한 지식은 가정에서 전해지지 않았고, 이 공백이 채워지기까지는 많은 시간이 걸렸습니다.

다문화 도시 앤트워프에서 자란 경험은 제 자의식을 키우는 데 큰 도움이 되었습니다. 10대 시절, 저는 이주 배경을 가진 또래들과 가까워졌습니다. 그들이 모국어로 대화하거나 여름에 고향을 방문한다는 이야기를 들을 때면, 저는 알 수 없는 부러움을 느꼈습니다. 저도 그런 말을 하고 싶었으니까요.

제 "플랑드르식" 양육과 상관없이, 사람들은 저를 늘 "한국인" 혹은 적어도 "아시아인"으로 보았습니다. 중국계나 베트남계 친구들과 함께 학교에 다녔지만, 한국인을 만난 적은 없었습니다. 앤트워프의 한국인 공동체는 매우 작았으니까요.

그 반작용으로 저는 '전형적인 아시아인' 이미지를 일부러 흉내 내곤 했습니다. 모두가 브루스 리와 성룡을 멋있다고 했기에, 저는 그들과 자신을 동일시하며 무에타이를 배우고, 스스로를 "웡(Wong)"이라 불렀습니다. 강해 보이고, 눈에 띄는 개인이 됨으로써 제 설명을 덜어내고, 진짜 같은 나 자신으로 남고 싶었던 겁니다.

고등학교를 졸업하고 나서야 본격적인 자기 탐색이 시작되었습니다. 2017년 부모님의 이혼은 큰 충격이었지만, 동시에 저 자신에게 집중할 자유를 주었습니다. 저는 역사학을 공부하며 과거를 더 객관적으로 탐구하고 싶어졌습니다.

그리고 2019년, 친구와 함께 처음 한국을 방문했습니다. 그 경험은 제 눈을 열어주었고 더 큰 관심으로 이어졌습니다. 특히 어머니가 지냈던 고아원을 방문한 순간이 가장 인상 깊었습니다. 그곳 사회복지사들이 제게 어린 시절 어머니의 사진이 담긴 자료를 건네주었는데, 그건 제가 처음 보는 모습이었습니다.

석사 과정에서는 벨기에 내 한국 입양인들의 정체성 형성 경험을 주제로 논문을 쓰기로 했습니다. 관련 지식이 전혀 없던 저에겐, "나의" 역사에 몰입하고 한국 입양인들과 연결될 기회였죠. 연구를 거듭하며 곧 드러난 것은 국제 입양의 문제적 성격이었습니다.

냉전이라는 넓은 맥락 속에서 서구와 (이전) 제3세계 국가들 간의 신식민주의적 역학이 얽힌 역사였죠. 제 어머니와 제가 인터뷰한 다른 입양인들이 모두 이 역사 속 일부였다는 사실은 동시에 매혹적이고, 아프게 다가왔습니다. 제 또래 친구들의 부모와 달리, 그들은 의식적으로 먼 나라를 선택해 이주한 것이 아니었으니까요.

논문은 지도교수로부터 좋은 평가를 받아, "초국가적 입양을 넘어: 비판적이고 다양한 대화" 라는 책에 실릴 기회가 주어졌습니다. 또 다른 인연으로 <코리아타임스>에 제 경험을 기고하기도 했습니다. 그 직후 처음으로, 제 글을 읽은 한 DoKAD(Descendants of Korean Adoptees, 한국 입양인 2세)와 연결되었습니다. 우리는 통화하며 서로의 경험을 나눴습니다. 제게 그것은 큰 의미였는데, 저와 비슷한 사람과 대화한 것은 처음이었기 때문입니다. 제 정체성 탐색에 새로운 차원이 열린 순간이었습니다.

저는 1세대 한국 입양인들의 경험뿐 아니라, DoKAD로서 우리의 위치도 소중히 여겨져야 한다고 믿습니다. 우리 역시 이 역사 속에서 탄생했지만, 입양 자체의 트라우마는 겪지 않았습니다. 그래서 닮았지만, 다릅니다. 또한 친생가족을 찾을 자원이 부족한 DoKAD들은 입양인들처럼 최소한의 권리조차 보장받지 못합니다. 제 경험상, 진정한 정체성과 가계 계보를 얻지 못하는 결핍이 가장 큰 아픔입니다. 저는 앞으로 이 부분에 변화가 있기를 바랍니다. 자신이 어디에서 왔는지, 누구인지를 알 권리는 훨씬 더 주목받아야 하고, 한국 당국은 이를 위해 훨씬 더 적극적으로 노력해야 합니다.

2024년 9월 두 번째 한국 방문에서, 이번에는 어머니와 함께 홀트(Holt)와 중앙입양원(NCRC)에 가서 어머니의 기록을 확인했습니다. 그러나 협조와 노력이 현저히 부족하다는 점을 바로 깨달았습니다. 그렇다면 완전히 혼자 힘으로 모든 걸 감당해야 하는 DoKAD들에게, 그러나 그럼에도 분명히 답을 받을 권리가 있는 그들에게, 이 현실은 무엇을 의미할까요?

기획: 한국 입양인 2세(DoKADs) 마이테 마음 & 마릿 킴

번역:김혜담

전체댓글 0