[어느 날 밤 내 친구는 (팔레스타인 서안지구 남부 도시) 헤브론에 있는 자기 집에 앉아 분노보다는 슬픔에 가득 차 이렇게 말했다. "저들(유대인)이 팔레스타인의 죄 없는 사람들에게 저지른 짓은 역사가 용서하지 않을 것이다." 나는 역사가 무엇을 해줄지는 잘 모르겠지만, 역사가 그래야 (용서하지 않아야) 한다는 점에 대해선 한순간도 의심한 적이 없다.](노르만 핀켈슈타인, <이스라엘-팔레스타인 분쟁의 이미지와 현실>, 돌베개, 2004, 15쪽)

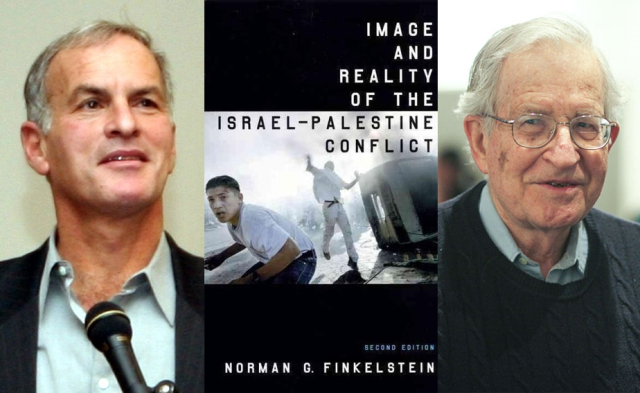

위 글은 유대인 정치학자 노르만 핀켈슈타인(1953-, 전 드폴대)이 쓴 책(Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict, 1995)에서 옮겨왔다. 지난날 나치가 저지른 홀로코스트가 지금 이스라엘이 저지르는 전쟁범죄의 '면죄부'라도 되는 것처럼 걸핏하면 '희생자 기억'을 내세우는 다수 유대인들과는 결이 다르다. "팔레스타인과의 공존이야말로 중동평화를 가져온다"고 외치는 소수의 유대인 평화주의자 가운데 한 사람이다. 그의 눈에 비친 이스라엘은 주변 아랍인들을 멸시하면서 인종차별 범죄를 일삼는 '유대인 우월주의 국가'다.

[이스라엘이 가자(Gaza) 사람들에게 안겨준 끔찍한 죽음과 파괴는 이미 돌이킬 수 없는 일이다. 그러나 그들이 겪고 있는 고통이 사실임은 입증할 수 있다. 그들의 순교적 고통에서 비롯된 희망을 놓지 말자. 오직 평화만을 위한 우리의 헌신을 강화하자. 그리하여 우리 모두 빠른 시간 내에 승리의 장소에서 만나자.](노르만 핀켈슈타인, <우리는 너무 멀리 갔다>, 서해문집, 2012, 207쪽)

위 글은 팔레스타인의 정치군사집단인 하마스(Hamas) 투사가 쓴 글이 아니다. 2009년 이스라엘의 가자 침공이 많은 사상자를 내자, 이를 집중 분석·비판한 핀켈슈타인의 책(This Time We Went Too Far, 2010) 맨 끝 단락이다. 부모가 모두 나치 수용소에서 고생했던 이른바 '유대인 홀로코스트 생존자'의 아들로 핏줄은 유대인이지만, 핀켈슈타인은 이스라엘의 전쟁범죄를 통렬히 비판하면서 이웃 아랍인들과의 평화 공존을 외쳐왔다.

특히 핀켈슈타인은 그의 <홀로코스트 산업>(Holocaust Industry, 2003)에서 '유대인 배상청구회의'(JCC)를 비롯한 유대인 이익집단의 문제점을 정면으로 다뤘다. 독일 정부와 기업, 스위스은행으로부터 거액의 배상금을 받고도 홀로코스트 피해자에게 정당하게 배분하지 않는 '이중 갈취'(double shakedown)를 비판해 큰 관심을 불렀다(연재 124 참조). 이 때문에 미국의 유대인 지도자들은 그를 매우 미워했고 끝내는 2007년 대학에서 쫓아냈다(보다 상세한 내막은 다음 주 글에서 다룸).

'자기혐오에 빠진 유대인'(self-loathing Jew)

핀켈슈타인은 유대인 이익집단과 이스라엘 전쟁범죄에 대한 비판 때문에 '요주의 인물'로 꼽혔다. 이스라엘로 들어가는 것도 금지됐다. 드폴대학을 그만 둔 다음해인 2008년 5월23일 이스라엘 벤구리온 공항에 내렸다가 24시간 동안 억류돼 심문을 받았다. 이스라엘 보안기관인 신베트(Shin Bet)는 그가 지난날 레바논 정치군사집단인 헤즈볼라 요원들과 만났다는 이유로 입국을 막았다. 그리곤 10년 동안 입국 금지 조치를 내렸다(그 10년이 지난 뒤로도 지금껏 핀켈슈타인은 이스라엘로 가지 않았다).

청년기의 핀켈슈타인에게 영향을 끼친 사람으로 그는 어머니와 노엄 촘스키(1928-, MIT대, 언어학)를 꼽았다. 미 진보적 성향의 월간지(Monthly Review)에 쓴 글을 보면, 핀켈슈타인은 "촘스키 교수가 쓴 글들을 읽으면서 어머니가 물려준 도덕적 열정을 지적인 엄격함으로 결합하는 것이 가능하다는 사실을 알게 됐다"고 적었다(Norman Finkelstein, 'Haunted House', Monthly Review, May 13, 2006).

노엄 촘스키는 미국의 대외정책, 특히 중동정책에서 심각한 문제로 꼽히는 친이스라엘 일방주의를 줄기차게 지적해온 비판적 지식인이다. 아니 '지식인'을 넘어, 5년전 작고한 하워드 진(1922-2010, 보스턴대, 역사학)과 더불어 '21세기 미국의 두 지성인'으로 꼽힌다. 촘스키는 일찍이 42년 전에 펴낸 <숙명의 트라이앵글>(Fateful Triangle, 1983)에서 미-이스라엘-팔레스타인 삼각구도를 이루는 한 축이자 사실상 중심인 미국이 '평화의 중재자'인척 하면서 이스라엘의 이익을 챙겨주는 문제점을 짚었다.

촘스키도 핀켈슈타인과 마찬가지로 이스라엘 입국을 거부당했다. 2010년 5월16일 밤 요르단-팔레스타인 서안지구 국경지대에 설치된 알렌비 검문소에서 막혀 돌아서야 했다. 당시 촘스키는 팔레스타인 서안지구 라말라(팔레스타인 자치정부 행정수도) 외곽에 있는 비르제이트 대학에서의 강연 일정이 잡혀 있었다. 거의 5시간 동안 알렌비 검문소에 머물렀던 촘스키는 밤 12시 넘어 끝내 "당신은 못 지나간다"는 통보를 받았다. 촘스키는 한밤중에 암만으로 돌아간 다음날 원격 화상 강연을 했다.

이를 두고 국제사회의 비난이 일자, 이스라엘은 '오해'에서 비롯됐다고 속이 뻔히 보이는 발뺌을 했다. 그런 일을 겪은 뒤 촘스키는 이스라엘로의 발걸음을 아예 끊었다. 예루살렘이나 텔아비브에서 열리는 국제회의에서 촘스키의 얼굴은 안 보인다. 촘스키가 마지막으로 이스라엘에 입국한 것은 1997년, 벤구리온 대학 강연 때문이었다. 그때 비르제이트 대학에서도 강연했다(1993년 오슬로 평화협정에 따라 1994년 팔레스타인 자치정부가 출범하는 등 그 무렵만 해도 중동평화 기운이 높았다. 하지만 상황은 갈수록 악화돼 오늘에 이르렀다).

미국과 이스라엘의 강성 유대인들은 핀켈슈타인이나 촘스키 같은 이들을 가리켜 '자기혐오에 빠진 유대인'(self-loathing Jew)이라 비웃는다. 일본 극우들이 전쟁범죄로 얼룩진 과거사를 돌아보자는 역사학자들을 향해 "일본은 아무런 죄가 없다. 따라서 용서를 빌 필요도 없다. 너희들은 자학사관(自虐史觀)에 빠졌어!"라고 비난하는 것과 같다.

"추즈파(chuzpah, 후안무치)란 말, 그냥 나온 게 아냐"

1995년 세상을 떠난 핀켈슈타인의 어머니는 바르샤뱌 게토와 루블린 외곽의 마이다네크 강제수용소에서 6년을 고생하다 살아남았다. 그 어머니는 1960년대 미국의 베트남전쟁 개입이 부도덕하다고 여긴 반전주의자였다. 언젠가 강연장에서 핀켈슈타인의 어머니가 게토와 수용소에서의 모진 체험을 들려주었다. 그러자 누군가가 팔레스타인-이스라엘 분쟁을 어떻게 생각하는지 물었다. 어머니는 망설임 없이 대답했다. "그 땅에서 태어났다는 것 말고 팔레스타인 사람들이 무슨 죄가 있느냐?" 아들 핀켈슈타인도 그 말에 고개를 끄덕였다.

[이것(어머니 말씀)이 바로 이스라엘-팔레스타인 갈등의 온갖 조작된 이미지들 속에 가려진 핵심적 실상이다. 팔레스타인의 무장투쟁 역시 자기 땅에서 순순히 추방당하지 않겠다는 의지의 표현이다. 그들은 유대인들을 위해 '치워지는 것'에 항거한다.](핀켈슈타인, 15쪽)

핀켈슈타인의 어머니는 배상금을 타내려고 '홀로코스트 보물선'에 올라탄 '가짜 생존자'들이나, 배상금을 갈취해 목돈을 챙긴 '홀로코스트 산업가'들, 양쪽 모두를 경멸했다. 한 마디로 그들이 염치가 없다고 여겼다. 노모는 아들에게 이렇게 말하곤 했다. "유대인들이 '추즈파(chuzpah, 뻔뻔함, 후안무치)란 말을 만들어낸 것은 우연이 아니란다."(노르만 핀켈슈타인, <홀로코스트 산업>, 한겨레신문, 2004, 32쪽)

힐베르크, "내 연구의 오류는 잘못된 증언 탓"

보상금을 노린 가짜 홀로코스트 생존자들은 "나치 수용소에서 고문을 당했다", "수용소에서 죽을 고생을 하다가 탈출했다"는 따위의 거짓 증언을 신청서류에 버젓이 적어 놓았다. 그들 가운데 일부는 (운이 없었을까) 사기임이 드러나기도 했지만, 성공 사례들이 훨씬 많을 것으로 짐작된다. 지난 2001년과 2008년 이스라엘 국무감사원의 보고에 따르면, 노인 복지시설 운영자가 가짜 서류를 만들어 20여명을 '홀로코스트 생존자'로 등록시켜 보상금을 횡령하는 일도 생겼다. 실제로는 1945년 이후 출생자인데도 가짜 서류로 '홀로코스트 생존자'로 등록돼 배상금을 챙기다가 발각된 사례도 한둘 아니다.

독일 정부가 23개 유대인 단체들의 단일 협상창구인 '유대인 배상청구회의'(JCC)를 통해 배상금을 지불하기 시작한 1952년 무렵, 홀로코스트 연구자들은 숱한 유대인들이 저마다 "나는 홀로코스트 생존자요"라고 나서는 모습을 의심쩍은 눈길로 바라봤다. 가짜들은 그럴 듯하게 꾸며낸 거짓말로 나치의 잔혹상을 부풀려 진짜 생존자들보다 더 자극적으로 증언하기 일쑤였다. 그래야 '진짜 수용소 출신'이라 믿을 거란 꼼수에서다.

홀로코스트 연구자들 사이에 '교과서'로 일컬어지는 역작 <홀로코스트, 유럽 유대인의 파괴>(The Destruction of European Jews, 1961년 초판, 2003년 개정판)을 낸 라울 힐베르크(1926-2007, 버몬트대)도 가짜나 허풍쟁이들을 여럿 만났다. 그 자신 폴란드 출신의 유대인인 힐베르크는 '홀로코스트 생존자'라고 나서는 사람들을 경계했다. 그들의 들려주는 증언에 착오나 오류가 적지 않다는 사실을 깨달았기 때문이다. 말년에 그는 이렇게 한탄했다. "내 연구에서 발견된 오류들 가운데 가장 많은 부분은 잘못된 증언 탓으로 돌릴 수 있다."

'홀로코스트 부정론자' 데이비드 어빙과 명예 훼손을 둘러싼 치열한 법정 싸움(연재 120)을 벌였던 데보라 립스타트(에모리대, 현대유대인역사)도 힐베르크와 같은 일들을 겪었다. 그녀는 여러 사람들이 "나는 아우슈비츠에서 요세프 멩겔레의 진단을 받았다"고 거짓말을 한다고 어이없어 했다. 멩겔레는 가학적인 생체실험으로 '죽음의 천사'로 불렸던 나치 의사로 악명이 높은 전쟁범죄자다(남미로 도망쳐 잘 살다가 1979년 브라질 해변에서 수영을 하다 죽었다. 연재 52 참조). 가짜 증언자일수록 멩겔레나 아돌프 아이히만 같은 유명 악인들을 불러내면, 자신의 증언 가치가 높아질 것이라 여기기 마련이다.

누군가가 "내가 아우슈비츠에서 지냈던 홀로코스트 생존자요"라고 하면 사람들은 일단 머리를 숙이게 된다. 그가 하는 증언에 감히 의심스런 표정을 짓거나 토를 달기 어렵다. 이름이 널리 알려진 아우슈비츠 생존자조차 거짓 증언을 늘어놓았다. 아우슈비츠 출신의 노벨평화상 수상자 엘리 비젤(1928-2016)이 그러했다. 그는 회고록에서 "나는 18살에 히브리어로 된 칸트의 <순수이성비판>을 읽었다"고 뻐겼다. 그 무렵 히브리어로 번역된 <순수이성비판>은 없었다(누군가가 이스라엘 전쟁범죄를 비판하면, 비젤은 '홀로코스트를 모독하느냐'며 핏대를 세웠다. 그래서 '노벨평화상 수상자가 맞느냐?'는 비판을 받았다. 연재 123 참조).

"홀로코스트 생존자의 생명줄을 약탈했다"

가짜 생존자들과 더불어 유대인 단체들이 홀로코스트 배상금을 갈취하는 행태는 '홀로캐시'(holocash) 또는 '홀로코스트 산업'이란 냉소적인 용어를 만들어냈다. 널리 알려진 유대인 단체 간부들의 이미지는 탐욕스럽고 부패한 인간형이다. 한 이스라엘 야당 정치인은 배상금 협상에 앞장서왔던 '유대인 배상청구회의'(JCC)를 이렇게 비판했다.

[상습적으로 은밀하게 처신하고 있는 JCC는 추악한 윤리적 부패에 물든 부정직한 단체다. 유대인 홀로코스트 생존자들과 그 후손을 냉대하면서 비밀리에 막대한 돈을 쌓아두고 있지만, 생존자들이 살아있는 동안 (더 많은 배상금을 뜯어내려고) 물불을 가리지 않는 어둠의 단체이기도 하다.](노르만 핀켈슈타인, <홀로코스트 산업>, 한겨레신문, 2004, 168-169쪽)

'가짜 홀로코스트 생존자'들이 배상금을 타가는 것도 문제지만, 배상금 관리가 허술하고 투명성이 부족하다는 지적은 오래 전부터 있어왔다. 2010년 대형 사건이 터졌다. JCC 직원들이 외부 공모자들과 짜고 가짜 서류를 꾸며 거액의 배상금을 타낸 게 드러났다. 사람들은 "터질 게 터졌다"며 혀를 찼다. 그해 11월9일 미 연방수사국(FBI)의 기자회견문을 보자.

[뉴욕 남부지방검찰청 검사 프리트 바라라와 FBI 뉴욕 지부 부국장 제니스 페다르크는 오늘 나치 박해 생존자 지원을 위해 설립된 프로그램에서 4200만 달러 이상을 편취한 장기간의 사기 조직원 17명(JCC 직원 6명 포함)을 형사 기소한다고 발표했다. JCC 직원들은 5,500건 이상의 허위 신청서를 승인하여 자격이 없는 신청자들과 배상금을 나누어 가졌다.](⇒https://archives.fbi.gov/archives/newyork/press-releases/2010/nyfo110910.htm)

처음엔 피해 금액이 4200만 달러로 발표됐지만, 수사가 이어지면서 최종 금액은 5700만 달러로 불어났다. "가난한 홀로코스트 생존자를 돕는 게 보람"이라고 홍보해온 JCC가 배상금을 축낸 범죄였다. FBI의 제니스 페다르크는 기자들에게 "이는 나치 희생자 배상 프로그램의 뻔뻔스러운 실패(brazen miscarriage)"라고 말했다. FBI와 함께 이 사건을 맡은 프리트 바라라 검사는 기자들에게 '비뚤어지고 만연한 사기'(perverse and pervasive fraud)라 못 박았다. 검사의 말을 더 들어보자.

"기본적인 탐욕과 범죄 사기로부터 자유롭기를 바라는 단체가 있다면, 가난하고 나이든 나치 피해자를 돕는다는 명분을 내건 JCC가 바로 그 단체일 것이다. 안타깝게도 이러한 피해자 기금들 자체가 피해를 입었다(Sadly, those victim funds were themselves victimized). 우리는 FBI 요원들과 함께 홀로코스트 생존자들의 생명줄을 약탈하여 제 주머니를 채우려는 자들을 법의 심판대에 세울 것이다."(출처는 위와 같음)

1993년부터 16년 동안 이어진 조직범죄

유대인 배상청구회의(JCC)는 독일 정부의 자금 지원을 받아 '고난기금'(Hardship Fund)과 '제2조 기금'(Article 2 Fund)을 관리․지급해왔다. △고난기금은 제2차 세계대전 중에 자신이 살던 도시를 떠나 난민이 된 피해자들에게 3,600달러를 1회성으로 지급했다. △제2조 기금은 적어도 18개월 동안 나치 박해를 피해 숨어 살았거나, 유대인 게토에서 18개월 동안 지냈거나, 나치 수용소에서 6개월 동안 수감되었고, 1년에 1만 6000달러 미만의 소득인 홀로코스트 생존자들에게 매월 410달러를 주기로 돼 있었다.

JCC 직원들은 기금을 신청할 자격이 없는 이들과 짜고 허위 신청서류를 만들었다. 가짜들 가운데 상당수는 1945년 전쟁이 끝난 뒤에 태어났으며, 일부는 유대인도 아니었다. 독일 시사주간지 <슈피겔> 영문판 기사는 '가짜 생존자 안나 B'의 사례를 이렇게 보여준다.

[1930년 우크라이나 키이우에서 태어난 것으로 추정되는 안나 B가 있다. 그녀의 어머니와 아버지는 숨졌고 형제자매도 없다. 적어도 1978년 로마에서 발행된 문서에는 그렇게 나와 있다. 친척이 없으면 정보를 확인할 수 없다. 신청서에는 안나 B와 그녀의 가족이 어떻게 독일군으로부터 도망쳐야 했는지, 드네프르 강을 건너려다 독일 폭격기의 공격을 어떻게 받았는지에 대한 짧은 진술이 들어 있다. 처음에는 숲에서 잠을 잤다가 마을에 숨어 지냈다고 했다. 실제로 그런 일들은 일어나지 않았다.](Christoph Schult 외 2인, 'Fraud at the Jewish Claims Conference', <Spiegel> 2010년 11월15일)

신청서에 적힌 슬픈 이야기는 조작된 것이었다. 나치 박해가 사실인 듯한 정교한 기만술 끝에 배상금이 수표로 나오면, 외부 공모자와 JCC 내부자가 나눠가졌다. 외부 공모자들은 1990년대 초 소련이 무너진 뒤 미국으로 온 동유럽․러시아 출신 유대인들이었다.

"교회 헌금함을 훔친 것과 같다"

FBI 조사에 따르면, 공모자들의 범죄는 한두 해가 아닌, 오랜 기간에 걸쳐 이뤄졌다. 2000년부터 2009년까지 모두 4,957건의 '고난기금' 신청이 사기로 나타났다. '제2조 기금'의 사기 행각은 이보다 훨씬 더 오래 됐다. 1993년부터 2009년까지 처리된 658건의 기금 신청이 사기였다. 피해규모는 5700만 달러(약 780억 원)였다(고난기금 1200만 달러, 제2조 기금 4500만 달러). 독일인들은 분노했다. '유대인들에게 너무 많이 퍼주었다'고 생각해온 독일인이라면 분노는 더 컸다. <슈피겔> 영문판은 JCC의 불투명성을 특히 문제 삼았다.

[JCC는 항상 매우 비밀스러웠다. 그곳에서 일하는 직원이 몇 명이나 되는지조차 공개한 적이 없다. 1951년 설립된 이래 홀로코스트 희생자들에게 수십억 유로를 나눠준 조직으로서 이런 불투명성은 매우 이례적이다. JCC는 의심스러운 관리자, 투명성 부족으로 언론의 1면 기사에 오른 적이 많다. 2007년에는 오랫동안 JCC 회장을 지낸 랍비(유대교 성직자) 이스라엘 싱어가 세계유대인회의 사무총장직을 이용해 기금을 횡령했다는 의혹으로 물러났다. 독일 정부와 시민들은 분노하고 있다. 독일 재무부의 한 관계자는 '마치 누군가 교회 헌금함 돈을 훔쳐간 것과 같다'고 말했다.](Christian Reiermann, 'It's Been a Very Ugly Experience', <Der Spiegel>, 2010년 11월15일)

법정에서 몇몇 피고인들은 솔직하게 죄를 인정하지 않고 '착오가 있었다'는 따위의 변명을 늘어놓았다. 2013년 맨해튼 연방지방법원은 메일 사기(mail fraud)와 공모(conspiracy) 혐의로 주범 돔니체르에게 징역 8년과 범죄 수익금 전액을 토해내도록 선고했다. 나머지 피고들은 징역 3년형과 벌금을 내도록 했고, 몇몇 피고인은 러시아로 추방됐다.

진실을 말하자면, 이런 사례는 빙산의 일각으로 짐작될 뿐이다. 지금껏 살펴본 뻔뻔한 조직범죄 말고도 드러나지 않은 소소한 범죄들도 적지 않을 것이다. 일부 악덕 브로커들은 '배상 서류 대행'을 미끼로 수수료를 챙기면서 가짜 생존자를 만들어냈다. 이런 경우는 정직한 '진짜 홀로코스트 생존자'에게 피해를 입히는 셈이다. 보상금의 1인당 분배 몫이 그만큼 줄어들뿐더러 홀로코스트 생존자에 대한 믿음에 금이 가고 홀로코스트 자체가 돈벌이로 전락했다는 지적을 받기 마련이다.

홀로코스트 생존자들의 분노

배상금을 받아 배분하는 JCC의 꼼수도 문제다. 배상금 수령 기준을 독일 정부가 설정한 것보다 더 엄격하게 만들어 피해자들이 사실상 배상금을 타기 어렵도록 했다. 결과적으로 JCC와 이에 속한 23개 유대인 단체들의 기금을 불렸다. 이 때문에 JCC는 홀로코스트 생존자 또는 유족들로부터 많은 원망을 들었다. 군소 유대인 단체들은 "JCC가 엄청난 기금을 쌓아놓고도 가난한 홀로코스트 생존자에게 제대로 나눠주지 않는다"고 비난해왔다. 2001년 6월에 출범한 '미 홀로코스트 생존자 재단'(Holocaust Survivors Foundation USA) 임원들도 한 목소리로 JCC를 비판한다. 핀켈슈타인의 글을 보자.

[홀로코스트 산업의 배상금 오용을 비난하는 2만 명의 홀로코스트 희생자들은 "수십 억 달러의 배상금을 생존자들에게 확실히 지급해야 한다"는 명분으로 2001년 6월 '미 홀로코스트 생존자 재단'(Holocaust Survivors Foundation USA)을 설립했다. 재단 사무국장의 주장에 따르면, "외국정부(독일)뿐만 아니라 생존자들도 JCC가 우릴 돕고 있다는 믿음으로 수십 년 동안 현혹당해 왔다." 이 재단 총재는 고령의 홀로코스트 생존자들이 '절망적인 상황'에서 살아가고 있는데도 "JCC는 홀로코스트 생존자들의 이름으로 걷어 들인 수십억 달러에서 일부만 할당하고 있다"고 개탄했다.] (노르만 핀켈슈타인, <홀로코스트 산업>, 한겨레신문, 2004, 299-300쪽)

특히 이스라엘 쪽 분노는 다른 곳보다 크다. JCC 홈페이지 통계자료에 따르면, 2024년 1월 현재 '홀로코스트 생존자' 24만 5000명의 절반(49%)이 이스라엘에 머물고 있다. 그곳 생존자들은 "JCC 임원들은 날강도나 다름없다"는 말들을 주고받곤 한다. 2008년 이스라엘에서 '전쟁 조직의 아이들'(Children of War Organization)이란 군소단체에 속한 '홀로코스트 생존자' 1915명이 JCC를 상대로 소송을 걸었다. 재판은 텔아비브 지방법원에 이뤄졌다. 원고 쪽 증인들은 "독일의 기준에 따르면 보상금 자격이 있는데도 JCC가 나이나 장애 기준을 높여 보상을 받지 못했다"는 주장을 폈다.

재판 결과는 원고 쪽 승리였다. 판사는 'JCC가 신청자에게 잘못된 정보를 제공했다'면서 원고 1365명에게 420만 달러(1인당 약 3000달러)를 주라고 판결했다. 1인 당 수령액이 많다고 볼 수는 없어도, 거대 로펌을 낀 JCC에 맞서 군소 유대인 단체가 승소하기란 쉬운 일이 아니다. 워낙 JCC의 꼼수가 비열하다고 봤기에 재판부가 그런 판결을 내렸다고 알려진다.

유대인 파워에 밉보이면 퇴출

JCC와 그에 속한 유대인 단체들이 배상금을 이중 갈취해 기금을 불리고 저마다 많은 배분을 가져가려는 행태는 결국 그들의 이익과 영향력 확대를 위해서다. 단체 임원들은 막대한 기금을 바탕으로 높은 연봉을 챙기면서, 미 정계와 언론계․학계를 상대로 한 전방위 로비로 홀로코스트 관련 홍보를 한다. 홀로코스트 기념관을 늘리고 대학이나 중고교에 홀로코스트 관련 강좌를 열도록 지원한다. 아울러 이런저런 반유대 흐름을 차단하고 ('중동의 깡패국가'로 비판 받는) 이스라엘을 감싸주는 캠페인을 벌이며 영향력을 휘두른다. 이를 통칭하는 용어가 '유대인 파워'(jewish power)다.

누군가가 유대인 단체들의 행태를 비판하면? 미운 털이 박히고 '제거 목록'에 올라 불이익을 받는다. 대학에서도 마찬가지다. 일반적으로 미국 대학에서 정교수가 되고 정년을 보장받으려면 종신재직(tenure) 심사를 거친다. 학문적 성과가 신통치 않으면 심사 통과가 어렵다. 노르만 핀켈슈타인은 이렇다 할 결격사유가 없었다. 문제는 그의 비판적 성향을 못 마땅하게 여긴 유대인들의 집요한 공격과 비방이었다. 홀로코스트를 돈벌이 수단으로 여기고 이스라엘을 무조건 감싸는 유대인 파워를 비판해왔던 것이 화근이 됐다. 드폴대 정치학과 조교수로 있던 2006년 테뉴어 심사에서 떨어졌고, 그 다음 해에 대학을 떠나야 했다.

유대인 주류사회에 밉보여 대학에서 퇴출된 교수는 핀켈슈타인뿐 아니다. 유대인 파워가 만들어낸 또 다른 희생양이 스티븐 살라이타(Steven Salaita, 전 버지니아 공대, 영어학)이다. 팔레스타인-요르단계 혈통을 지닌 살라이타는 핀켈슈타인처럼 유대인은 아닌, 아랍계 지식인이다. 오로지 유대인의 이익과 생존만을 내세우는 시오니즘의 배타적 공격성을 다룬 책 <이스라엘의 죽은 영혼>(Israel's Dead Soul, 2011)을 냈고, 친팔레스타인 성향의 인터넷 미디어 '일렉트로닉 인티파다'(https://electronicintifada.net/)에도 글을 자주 실었다. 그는 2014년 일리노이대 종신교수직이 확정돼 버지니아 공대에 사표를 냈으나, 그 소식을 들은 유대인들이 벌떼처럼 공격해대는 바람에 일자리를 잃었다.

핀켈슈타인과 살라이타, 이 두 사람은 이스라엘의 전쟁범죄를 비판해 유대인들의 미움을 샀고, 유대인 파워에 밀려 대학에서 쫓겨난 뒤 미국의 그 숱한 대학들에서 시간 강사 자리조차 맡지 못했다는 공통점을 지녔다. 미 정치권이나 언론계에서도 유대인 파워에 밀려 부당하게 퇴출된 사례들이 한둘 아니다. 홀로코스트 희생의 기억을 내세워 쌓아올린 유대인 파워의 벽은 너무 높고 단단하다. 다음 주엔 핀켈슈타인-살라이타의 퇴출 과정을 중심으로 문제점들을 살펴본다. (계속)

전체댓글 0