대통령은 주인공이 아니라 객석으로 들어가는 걸 선택한 것 같다. 10.29 참사 이후 대통령은 추모객이 됐다. 윤석열 대통령은 서울광장과 녹사평역에 마련된 분향소에 엿새 연속 방문했다. 분향소는 희생자의 위패가 마련되지 않는 곳이다. 위패는 희생자의 혼을 상징하고, '문상'의 행위는 매우 개인적인 행위다. 위패도 없는 대통령의 분향소 방문은 엄밀히 얘기하면 추모를 위한 상징적 정치 행위다.

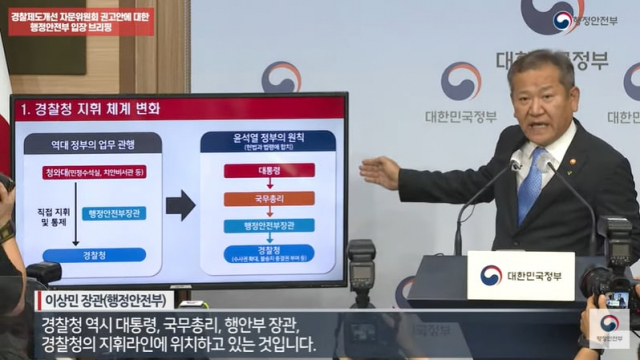

대통령이 며칠씩 분향소를 찾고, 종교 행사에 참석해 희생자의 명복을 비는 행위는 사실 좀 의아했다. 왜 이런 행동을 하는 것인지 궁금증도 생겼지만, 속시원한 사정을 어디에서도 듣지는 못했다. 이상민 행정안전부 장관이 경찰국 신설을 밀어붙이며 선보인 조직도엔 경찰 지휘 라인 맨 위에 대통령이 자리한다. 그 바로 아래 국무총리와, 행정안전부 장관이 있다. 이 경찰청 지휘 체계 변화가 "헌법 법령에 합치"한다며 직접 설명했던 게 불과 수개월 전이다. 그런데 지금 상황은, 국정의 최고 책임자이자 국민 안전의 최고 책임자인 대통령이 스스로를 '추모객' 자리에 놓은 것 같다.

지난 7일 '가감없이 공개하라'는 명에 따라 대통령실이 공개한 윤 대통령의 발언을 보면, 우리가 이 사안을 어떻게 이해해 볼 수 있을지, 조금 더 명확해진다. 대통령은 "그런데 이번에 이태원 참사를 보면서 저는 대통령이 아니라 한 사람의 시민으로서 도저히 이해가 안 되는 점이 있어요"라고 말한다. 그리고 거침이 없었다.

대통령은 정부 최고위 공직자들을 불러모은 자리에서 책임자의 언어가 아니라 경찰의 서비스를 받는 '한 사람의 시민'의 입장으로 사안을 보고 있다. 발생했던 일, 발생하지 않았던 일, 발생해야 마땅했으나 발생하지 못한 일을 열거한 대통령은 재난의 "컨트롤타워는 대통령"이 맞지만 그 컨트롤타워를 "효과적"으로 이뤄질 수 있게 하는 건 "보고 체계"이며, 이 보고 체계가 제대로 작동을 못해 시스템이 제대로 작동하지 못했음을 질타하고 있다. 말하자면 대통령은 이 재난상황에서 분리돼 있다.

돌이켜보면 대통령은 지난 8월 수해 현장을 찾아 이런 말도 했다. "서초동에 제가 사는 아파트가 전체적으로는 좀 언덕에 있는 아파트인데도 거기가 1층에 물이 들어와 가지고 침수될 정도니, 제가 퇴근하면서 보니까 벌써 다른 아파트들이, 아래쪽에 있는 아파트들은 벌써 침수가 시작되더라고요." 지난 9월 뉴욕을 방문한 대통령이 '글로벌펀드 제7차 재정공약회의'에 참석한 후 막말 논란이 벌어졌을 때도, 대통령의 발언은 관전자의 발언이었다. 한국은 당시 글로벌펀드에 1억 달러를 공여하기로 한 '당사국'이다. 그런데 대통령이 하는 말은 "국회에서 이 XX들이 승인 안 해주면 OOO이 쪽팔려서 어떡하나"였다. 대통령은 이 순간 당사자가 아니었다.

국가의 중요 사안이 발생할 때마다 대통령은 '관전자'가 되었다. 이 극을 보는 관객은 혼란스러워진다. 배우가 무대 밖으로 튀어 나올때마다, 극에 대한 공감도는 떨어진다. 갑자기 객석에 앉은 배우를 보고 있는 관객은 극에 대한 몰입도를 훼방당한다. 과거 극작가들은 이걸 '소격 효과'라고 불렀다.

대통령과 국정 철학을 함께 하는 사람들이 재난을 대하는 태도도 주목해 볼 만 하다. 참사 초기 정부 주요 인사들의 발언을 보면, 이 사건은 거의 '자연 재해'에 가깝다. 핼러윈의 인파 쏠림은 '축제'때문이 아닌 하나의 '현상'(박희영 용산구청장)이고, "경찰, 소방을 미리 배치한다고 달라질 것은"(이상민 행정안전부장관) 아닌 일이다. 대통령실에서 근무했던 윤석열 정부 전직 비서관의 인식은 더 참담하다. "왜 부모도 자기 자식이 이태원 가는 것을 막지 못해 놓고 이태원 골목길에 토끼몰이 하듯이 몰아넣었다는 표현이 나오는 것인지"라며 "경찰의 직무유기 문제를 떠나서, 국가가 무한 책임을 지겠다는 자세도 중요하지만, 개인이 선택한 자유의지에 대해 개인도 무한책임을 져야 한다는 것을 잊어버려선 안 된다"(김성회 전 대통령실 비서관)고 훈계까지 했다.

윤석열 정부에서 독특하게 이념화된 '자유'의 실체가 이런 것인가. 위험천만한 인파 쏠림을 불러온 축제는 '현상'이고, 이것은 불가역적인 것이며, 그날 이태원에 갈 자유를 행사한 사람들은 그에 합당한 책임을 져야 마땅하다는 것이 대통령의 인식은 아닐 것이다. 그런데 대통령의 '무대 이탈'과 함께 그 주변인들의 상황인식이 결합되니 뭔가 이 사건을 대하는 '책임자'들이 공유하는 어떤 기류가 감지되는 것 같기도 하다.

대통령은 후보 시절 부친이 소개해준 밀턴 프리드먼의 <선택할 자유>라는 책을 감명받았다면서 "2006년 대검 중수부 연구관 할 때까지 그 책을 늘 갖고 다녔다"고 했다. 그는 "상부에서 이런 것 단속하라 저런 것 단속하라는 단속지시가 대검 각부서를 통해 일선 청으로 내려오는데, 프리드만 책을 보면 거기에 다 나온다"며 "단속이라는 것은 기준을 잘라줘서 이것보다 떨어지는 것은 형사적으로 단속을 하라는 건데 프리드만은 그것보다 더 아래도 먹으면 병걸리고 죽는 거면 몰라도 부정식품이라는 것은 없는 사람은 그 아래도 선택할 수 있게 싸게 먹을 수 있게 해줘야 된다 이거야. (중략) 예를 들어 햄버거 50전 짜리도 먹을 수 있어야 하는데, 50전짜리를 팔면서 위생이라든지 이런 퀄리티를 5불짜리로 맞춰놓으면 그건 소비자의 선택의 자유를 제한하는 것"이라고 했다.

밀튼 프리드먼은 단순한 사상가가 아니었다. 그는 행동가였다. 과거 칠레의 피노체트 독재 정권에 고용된 '용병'이었고, 그는 자신의 운동을 국가로부터 시장을 해방시키려는 노력으로 봤다.(나오미 클라인 <쇼크독트린>.국내 번역명은 <자본주의는 어떻게 재난을 먹고 괴물이 되는가> 모비딕북스) 밀턴 프리드먼의 눈에 피노체트 독재 정권은 '국가의 역할을 최소화하고 개인과 시장의 자유를 극대화하는' 실험장이었다. 피노체트 독재 정권과 '자유'는 어울리는 말인가? 그런데 밀턴 프리드먼에 따르면 그곳은 '자유'의 해방구다. 지금 한국의 대통령에게 '자유'는 19세기 존 스튜어트 밀의 '자유주의'가 아니라, 20세기 밀턴 프리드먼의 '신자유주의'다.

국가의 역할 최소화, 그리고 시장과 개인 자유의 극대화. 대통령은 지금 재난 상황 하에 스스로를 타자화하고 있고, 재난은 정부의 '자유 이데올로기'의 자장 속에서 움직이고 있다.

흔한 대통령의 '사과' 타령을 하려는 게 아니다. 우린 지금 우리가 한국 사회의 맥락에서 인식하고 있던 '대통령직'이 아주 낯설게 변하고 있는 풍경을 목격하고 있다. 어쩌면 예견된 것이었을지 모른다. 여기에서 궁금증이 나타난다. 이 '자유호'는 대체 어디로 향하고 있는 것일까. 정권에 대한 관찰자로서 한 '시민'이 제기하는 의문이다.

불현듯 떠오른 베르톨트 브레히트의 '해법'이라는 제목의 시에 나오는 구절로 글을 마무리해 본다.

전체댓글 0