수천 마리의 소, 돼지가 생매장이 되는 아비규환을 보면서, 또 그렇게 매장된 가축들이 썩으면서 내뿜는 침출수가 삶의 터전을 오염시키는 것을 보면서, 많은 이들은 '인간의 욕망'의 가장 어두운 면을 환기했다. 그리고 공장식 축산을 둘러싼 불편한 진실에 대한 관심이 갑자기 증가했다.

하지만 그 뿐이었다. 작은 움직임이 없는 것은 아니지만, 2년이 지난 지금까지 한국에서 공장식 축산에 대한 진지한 사회적 반성이 이뤄진 적은 없다. 한국의 모든 정치, 경제, 사회 문제가 집약되는 대통령 선거 중에도 어떤 후보, 정당도 공장식 축산의 문제점을 공론화하지 않는다. 구제역과 소, 돼지의 절규는 이렇게 잊혔다.

이런 상황에서 지난 11월 29일 녹색당과 동물 보호 시민 단체 카라가 '생명과 지구를 살리는 시민 소송'에 나섰다. 이 시민 소송은 2년 전 구제역이 유행하던 당시 고통을 받았던 농민들을 원고로 하는 민사 소송과 공장식 축산에 대한 헌법 소원으로 이뤄진다. 공장식 축산의 문제를 본격적으로 제기하는 한국 최초의 소송이다. (☞원고 모집 바로 가기)

이들은 29일 기자 회견을 시작으로 2013년 1월까지 시민들을 상대로 원고 모집에 들어가, 이후 민사 소송과 헌법 소원 제기, 동물보호법 개정안 국회 발의 등을 추진할 예정이다. 이번 소송 계획에 맞춰 <프레시안>은 녹색당, 카라와 공동으로 공장식 축산의 문제점을 지적하는 연속 기고를 싣는다. <편집자>

|

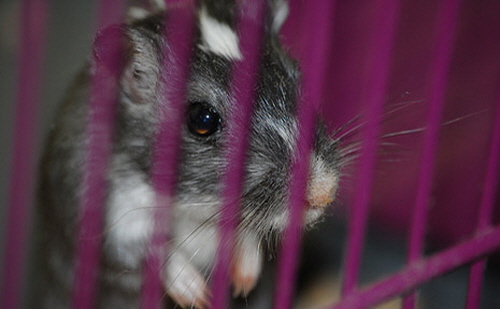

| ⓒpeta.org |

고기가 참 흔한 세상이 되었다. 먹자골목에 가면 온통 고기집이고, 큼직한 고깃덩어리가 들어 있는 패스트푸드점이나 국민 간식이라 할 수 있는 치킨을 파는 곳은 얼마나 많은가? 이런 고기의 홍수 속에서도 고기를 먹지 않는 사람들이 있다. 채식주의자라는 사람들이 그들이다.

그런데 '채식주의자'라는 말이 잘못이라고 주장하는 사람도 있다. 담배를 피우지 않는 사람을 '금연주의자'라고 부르지 않는 것처럼 고기를 먹지 않는 사람도 채식주의자라고 부를 수는 없다는 것이다. 일리가 있는 말이다. 금연을 하는 사람들이 대체로 건강을 생각해서 담배를 끊는 것처럼 채식을 하는 사람들도 건강 때문에 고기를 멀리 하는 사람들이 많다. 자기 건강 생각해서 금연하는 사람을 '금연주의자'라고 부르지 않는 것처럼, 건강을 위해서 고기를 먹지 않는 사람도 '채식주의자'라고 부를 수는 없다.

무슨무슨 '주의(主義)'는 개인적인 의지에 그치는 것이 아니라 자신의 신념을 보편화하려고 할 때 붙이는 단어이다. 가령 내가 '민주주의'를 옹호한다고 할 때는 나만 그 제도를 지지한다는 것이 아니다. 내가 '민주주의자'라고 한다면 국민에게 주권이 있다고 나만 생각하는 것이 아니라 모든 사람들이 그렇게 생각하도록 만들어 국민에게 주권이 있는 국가를 세우도록 애쓸 것이다. 마찬가지로 채식주의자고 말할 때는 남들은 어떻든 상관없이 고기를 안 먹는 사람이 아니라, 고기를 먹는 것은 누가 됐든 옳지 않다는 신념에서 행동하는 사람을 말한다.

채식을 실천하는 자신의 생각이 그렇게 보편화되어야 한다고 생각하는 채식주의자는 고기를 먹지 않는 이유로 보통 윤리적인 동기를 제시한다. 아니 고기를 먹는데 웬 윤리적인 문제? 고기를 안 먹는 것이 윤리적이라면, 거꾸로 고기를 먹으면 비윤리적인 사람, 그러니까 나쁜 사람이 된다는 것인가? 듣기 좀 거북하겠지만, 그럴 소지가 다분하다.

'윤리적'이라는 말이 거창하게도 들리고 구닥다리같이 들리기도 하겠지만, 윤리적인 행동 중에 가장 기본은 남에게 해를 끼치지 않는 것이다. 이유 없이 남을 때리지 않는 것, 이유 없이 남을 죽이지 않는 것은 누구나 실천하는 것인데, 그렇게 행동해야 한다고 해서 거창하다고 말하지도 않고 구닥다리 같다고 말하지도 않는다. 왜 남에게 해를 끼치면 안 될까? 그리 어려운 질문도 아니다. 누군가가 나에게 해를 끼치면 싫은 것처럼 나도 누군가에게 해를 끼치면 그는 싫어하기 때문이다. 이런 역지사지만 해 보면 남에게 해를 끼치는 것은 비윤리적이라는 것을 쉽게 알 수 있다.

그런데 그 '남'을 동물까지 확대하는 것이 윤리적 채식주의이다. 고기를 먹기 위해서는 필연적으로 동물에게 해를 끼칠 수밖에 없다. 동물을 죽이지 않고서는 고기를 먹을 수 없고, 죽이는 것만큼 다른 존재에게 해를 끼치는 것도 없기 때문이다. 우리 인간만 죽는 것을 싫어하는 것이 아니라 동물들도 죽는 것을 싫어한다. 파리나 모기 같은 동물들도 죽는 것을 싫어하는지는 모르겠지만, 적어도 우리가 즐겨먹는 소나 돼지나 닭이 죽는 것을 싫어한다는 것을 부정하는 사람은 아무도 없을 것이다.

우리는 예전에도 고기를 먹었다. 그러나 그때는 동물을 죽일 때만 해를 끼쳤다. 그러나 현대의 축산은 도살뿐만 아니라 사육 과정에서 동물에게 엄청난 해를 끼친다. 몸을 돌리지도 못하게 가두어 놓고 길러지는 암퇘지나 A4 한 장 크기의 공간에서 길러지는 닭이 얼마나 괴로울지는 가장 기본적인 윤리적 사고인 역지사지를 해 보면 쉽게 알 수 있다. A4 한 장 크기의 공간에서 평생(그래봐야 한 달 정도)을 자라야 하는 닭의 처지는 사람으로 치면 공중전화 부스에서 서너 명이 평생을 사는 것과 비슷하다고 한다.

다른 사람에게 해를 끼쳐서는 안 된다는 생각을 하고 있고 실천으로 옮기는 대부분의 사람들이 왜 동물에게는 그런 역지사지를 하지 않을까? 동물은 고통을 느끼는 존재라는 것을 의식하지 못하거나 알아도 애써 무시하기 때문일 것이다. 다시 말하면, 파리나 모기 같은 동물들이 고통을 느끼는지는 과학자들 사이에서도 논란거리가 된다. 그러나 적어도 우리가 즐겨먹는 소나 돼지나 닭이 그런 열악한 환경에서 자라면 고통을 느낀다는 것은 누구도 부정하기 힘들다. 그리고 우리의 고통이나 그들의 고통이나 피하고 싶은 성격의 것임은 똑같다.

사실 같은 인간들 사이에서도 나와 다른 종류의 사람이 고통을 느낀다는 것을 깨달은 지는 그리 오래 되지 않았다. 나와 피부색이 다른 사람은 고통을 느껴도 무시한 것이 바로 인종 차별이다. 흑백 차별의 역사에서 지금의 공장식 사육과 비슷한 행태를 찾을 수 있다. 노예 수송선이 바로 그것이다. 주경철의 <문명과 바다>(산처럼 펴냄)에 보면 아프리카에서 대서양을 건너 아메리카까지 흑인 노예를 강제 운송하는 모습이 묘사되어 있다.

배 밑바닥의 짐칸에 500여 명의 노예들은 통조림 속의 정어리처럼 포개져서 바다를 건너야 했다. 선창의 공기는 산소 부족으로 불이 꺼질 정도였고, 끔찍한 위생 상태와 음식, 물 부족은 항해 중에 많은 수의 노예들을 죽게 만들었다. 백인들은 흑인들이 고통을 느낀다는 것을 몰랐을까? 고통을 느끼든 말들 아무 신경을 쓰지 않았을 것이다. 나와 다르니까.

이제는 이런 인종 차별을 옹호하는 사람은 아무도 없다. 그러나 그런 인종 차별과 동물 차별이 뭐가 다른가? 최소한의 이동의 자유도 보장되지 않은 채 짐칸에 포개져 운송되는 흑인 노예들이나, 활개도 칠 수 없는 좁은 공간에서 사육되는 닭이나 그 처지는 똑같다. 동물을 이런 열악한 환경에서 대량 사육하다 보면 쉽게 병에 걸리므로 사육 환경을 개선하는 것이 아니라 항생제를 넣은 사료를 동물에게 먹인다. 아마 흑인 노예 운송선 시절에도 항생제가 있었으면 노예들에게 그것을 먹였을 것이다. 흑인들의 건강을 염려해서가 아니라 상품으로서의 가치를 보존하기 위해서.

세계적인 동물 권리 운동 단체인 PETA(People for the Ethical Treatment of Animals, 동물을 윤리적으로 대우하는 사람들)는 흑백 차별과 동물 차별을 빗댄 포스터를 만들어 "동물은 새로운 노예인가?(Animals are the New Slaves?)"라는 제목을 붙였다. 이 포스터는 논란을 일으켰는데, 흑인을 동물에 비유했다는 이유 때문이다.

그러나 인종 차별 시대에 흑인을 대하는 백인들의 시선이나 공장식 사육을 하는 사람들의 시선이나 다른 점은 없다. 나와 다른 종류의 존재가 고통을 느끼는 것은 신경 쓰지 않는다는 것이다. 피부색이 희든 검든 고통을 느끼는 것은 똑같다. 그것을 깨달은 것이 인종 차별을 깨뜨리게 된 계기가 되었고 우리의 윤리 의식을 발전하게 되었다. 우리에게는 또 한 번의 윤리 의식의 도약이 필요하다. 사람이 됐든 동물이 됐든 고통을 느끼는 것은 똑같다고 깨닫는 것이 바로 그것이다.

사실 우리는 누구나 차별의 희생자가 될 수 있다. 여자라고 남자에게 차별 받을 수도 있고, 지방 출신이라고 서울 사람들에게 차별 받을 수 있고, 고등학교만 나왔다고 대학 나온 사람들에게 차별 받을 수 있고, 비정규직이라고 정규직으로부터 차별 받을 수 있으며, 황인종이라는 이유로 백인들로부터 차별을 받을 수도 있다. 누구나 하나쯤은 그런 경험을 할 것이다.

그런 차별의 경험에 가슴 아파한 사람이라면 역지사지로 차별 받는 존재의 고통을 이해할 줄 알아야한다. 다시 한 번 말하지만 동물도 고통을 느낄 수 있다는 점에서 우리와 똑같다. 그 고통을 가중시키는 것이 현대의 공장식 축산이다.

전체댓글 0