월세 계약 기간 만료를 앞두고 이사를 결심했다. 부동산 앱을 켜고 올라온 매물을 둘러보니, 비슷한 크기와 구조를 가진 집이라도 어디에 위치하느냐에 따라 가격이 천차만별이었다. 교통 및 주변 환경이 좋을수록 집값은 비쌌고, 도심에서 멀어질수록 저렴해졌다. 어디에 사는지에 따라 부담해야 할 주거비의 크기가 달라지는 것은 어쩌면 당연한 일 같은데, 사는 곳에 따라 건강 결과까지 달라진다면, 그 이유는 무엇일까?

지역 간 건강격차를 이해하는 데는 크게 두 가지 관점이 있다. 첫 관점은 "누가 이곳에 사는가?"라는 질문에서 출발하는 구성효과(composition effect)로, 해당 지역에 사는 사람들이 가진 연령, 성별, 인종, 교육수준, 소득수준, 생활습관 등을 고려하는 접근이다. 두 번째는 "이곳은 어떤 곳인가?"는 질문과 연결되는 맥락효과(context effect)로, 지역의 교통, 산업구조, 환경, 의료자원의 분포, 이웃 관계 등을 중심으로 본다. 최근에는 이 두 관점에서 더 나아가 특정 지역이 정치·사회·경제적으로 어떤 권력관계 안에 놓여 있는지까지도 포괄하는 연구도 늘고 있다.

오늘 소개할 연구는 이 세 가지 관점을 바탕으로, 영국 내 지역별 기대수명 차이는 왜 발생하며, 가장 큰 기여요인이 무엇인지 분석했다.(☞논문 바로가기 : 뒤처진 걸까? 영국에서 '지역 박탈 심화'와 기대수명 증가에 대한 종단적 생태학적 연구[2004년~2020년]).

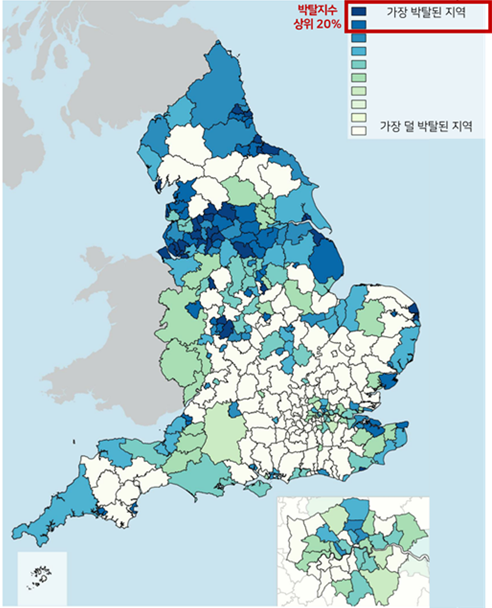

영국 정부는 2000년부터 4년마다 "지역별 박탈 수준을 평가한 지표(IMD : Index of Multiple Deprivation)"를 발표하고 있다. 가장 최근에 발표된 지표인 IMD 2019는 △소득 박탈, △고용 박탈, △교육, 기술 및 훈련 박탈, △건강과 장애, △범죄, △주택 및 서비스 접근 장벽, △생활환경 등 7개 영역과 보조지표(어린이와 노인 대상 소득 박탈)를 종합하고 가중치를 고려해서 317개 지방당국(local authorities, LAs)별로 산출됐다. 진한 파랑색으로 표시된 지역이 가장 박탈된 지역이고, 흰색으로 표시된 지역은 가장 덜 박탈된 지역을 의미한다.

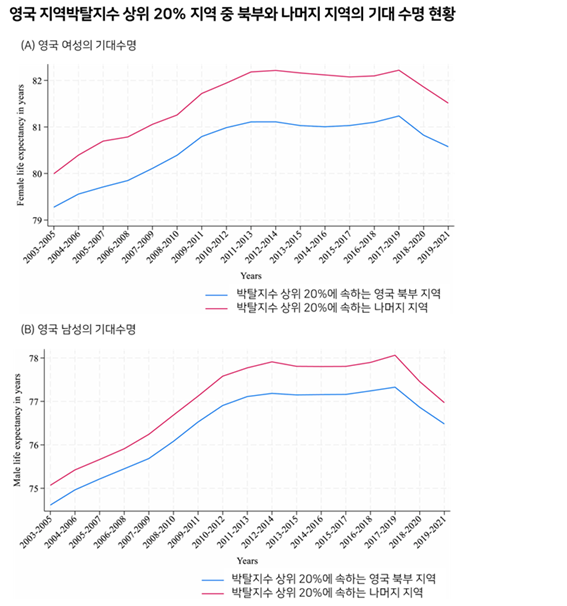

연구팀에서는 2010년, 2015년, 2019년 IMD에서 상위 20%에 속하는 박탈 지역 51곳을 연구 대상으로 선정했다. 이 중 박탈 지역이 집중된 북부 30곳과 나머지 21곳으로 구분하고, 2004년부터 2020년까지의 기대수명을 비교했다. 그 결과, 비슷한 박탈 수준을 가진 지역임에도 북부와 나머지 지역 간 기대수명 격차가 분명하게 존재했다(<그림 2> 참고).

여성의 경우 북부지역과 나머지 지역의 기대수명 격차가 평균 11.7개월이었고 남성은 평균 7개월이었다. 2004년 이후 여성에서는 기대수명 격차가 31% 증가했고, 남성은 7% 증가했다. 이 격차의 원인을 파악하기 위해 연구팀은 소득 격차 연구에서 주로 활용하는 분해분석(Decomposition Analysis)을 진행했다.

구성효과에서는 교육수준, 인종비율, 가구중위소득을, 맥락효과에서는 실업률, 비경제활동인구, 일자리 밀도, 산업 및 직업 구성, 경제규모 등을 포함했다. 또한 정치·경제 효과 측면에서는 1인당 복지수당 손실과 지방당국 서비스 지출을 고려했다.

분석 결과, 가장 큰 영향을 미친 요인은 "가구 중위소득"이었다. 여성의 기대수명 격차의 44%(5.15개월/11.7개월), 남성의 기대수명 격차의 69%(4.84개월/7개월)을 설명했다. 이는 북부지역의 가구 중위소득이 동일한 박탈 수준의 다른 지역과 같았다면, 기대수명 격차가 절반 이상 줄어들었을 수 있음을 의미한다.

또 하나 주목할 점은, 정치·경제 효과 변수 중 "지방당국 서비스 지출"이 기대수명 향상에 미치는 긍정적 효과였다. 이는 북부지역과 나머지 지역 간 기대수명 격차를 여성에서 2.77개월, 남성에서 4.19개월 감소시키는 데 기여한 것으로 나타났다. 즉, 동일한 박탈 수준을 가진 지역이라도 지방정부의 공공서비스에 대한 투자가 기대수명을 늘리는 방향으로 작동할 수 있음을 시사한다.

기대수명은 0세의 출생자가 향후 생존할 것으로 기대되는 평균 생존연수를 의미하며, 사람들이 평균적으로 얼마나 오래 살 것인지를 나타낸다. 한국의 경우, 1970년 62.3세였던 기대수명이 2023년 83.5세로 크게 증가했다. 그러나 지역별로 구분해서 보면 시도 간 평균 기대수명 차이는 2.34년, 시군구 간 차이는 5.84년으로 나타났다.

이러한 결과는 한국의 건강 수준이 전반적으로 향상되었음에도 불구하고, 여전히 '사는 곳'에 따라 건강 격차가 존재한다는 사실을 보여준다. 이제는 '지역'이 한 개인의 삶의 가능성과 역량을 제한하지 않도록, 이러한 건강 격차가 어디에서 기인하며 어떻게 완화할 수 있는지 분석하고, 이를 위한 정책적 개입을 적극적으로 논의해야 한다.

*서지정보

Simpson, J., Albani, V., Munford, L., & Bambra, C. (2025). Left behind? A longitudinal ecological study of 'regional deprivation amplification' and life expectancy growth in in England (2004 to 2020). Health & Place, 94, 103478. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2025.103478

전체댓글 0