독서 애호가로 유명한 최재천 변호사의 <최재천의 책갈피> 연재를 다시 시작합니다. 스마트폰 시대, 영상 시대, '쇼츠' 시대에도 여전히 책은 한국인들에게 사랑받고 있습니다. 매일 새롭고 두근거리는 책들이 쏟아져 나오고 있는 것이 그 증거입니다. 짧고 강렬하고 자극적인 콘텐츠들이 난무하지만, 여전히 책은 우리의 마음을 울리고, 정신을 깨우고, 생각할 거리를 던져준다고 믿습니다. 밑줄 쳐 가며 읽은 한권의 책, 그 속에 한 구절의 문장이 인생을 뒤흔든 경험을 공유하고자 합니다. 최재천 변호사가 고른 책, 그리고 책 속의 촌철살인의 문구들을 공유합니다.편집자

"우리는 음악을 들을 때 사실 우리 자신을 듣는다."

철학자 에른스트 블로흐의 말이다. 그래서 그림을 건다는 것은 '생각을 거는 일'이고, 음악을 듣는다는 것은 '자신의 (생각을) 듣는 일'이 되겠다.

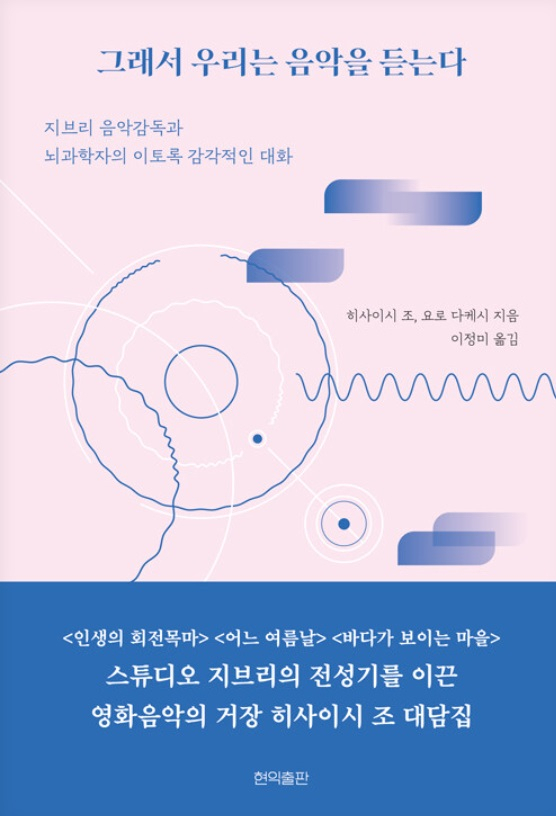

지브리 스튜디오를 대표하는 음악감독 히사이시 조와 뇌 과학자이자 비판적 지성인 요로 다케시가 대담을 펼쳤다. 히사이시 조의 음악을 사랑했다. 글을 좋아하게 될 줄은 몰랐다. 2020년 번역된 <히사이시 조의 음악일기>가 생각을 바꿔놓았다. 추천하고 싶은 책이다. 피가 싫어, 죽은 시체를 해부하는 의사가 된 요로 다케시 또한 특별한 사람이다. 2006년에 번역된 <바보의 벽을 넘어서> (최근엔 <바보의 벽>으로 재출간된 듯하다.) 또한 좋은 책이다. 이런 두 사람이 만나서 대화를 나누었다니. 두 사람의 통찰력을 훔쳐 읽고 싶었다.

"조금 극단적으로 말하면, 살아가는 데에 더 근본적인 것은 눈보다 오히려 귀일 거예요. 의식을 잃은 사람이 의식을 되찾을 때도 청각이 맨 먼저 회복됩니다. 귀가 들리기 시작하고, 그다음으로 눈을 뜨지요. 죽을 때도 아마 마찬가지일 테고요."(요로 다케시)

"아, <티베트 사자의 서>도 딱 그래요. 죽어가는 사람의 귓가에 계속 읊어 주지요. 사후 49일 동안 읽어 주고, 그것이 죽음으로 향하는 과정이라고 합니다."(히사이시 조)

"의식이 어떤 형태로 발생하는지는 모르지만, 감각 기관에서 들어온 시각 정보와 청각 정보를 뇌의 신경 세포가 전달해서 '내가 무엇을 보고 있다', '내가 무엇을 듣고 있다'라는 의식이 발생하기까지 걸리는 시간이 서로 다르다는 겁니다. (… )눈으로 들어오는 정보와 귀로 들어오는 정보를 합쳐서 이해하는 생물은 아마 인간밖에 없을 테니까요. 원래는 별개입니다."(요로 다케시)

"눈이 귀를 이해하기 위해서는 시간이라는 개념을 습득할 필요가 있고, 귀가 눈을 이해하기 위해서는 공간이라는 개념을 형성해야 하지요. 그래서 '시공간'이 언어의 기본이 되었습니다. 언어는 그렇게 생겨난 거예요."(요로 다케시)

음악과 뇌과학의 만남은 이런 식으로 전개된다. 아무래도 새해라서 이런 문장으로 끝내는게 좋겠다.

"사람은 변하는 존재라는 전제를 세우면 지금 이 시간을 아주 소중하게 여길 수 있을 거예요. 내일의 나는 오늘과 다를 겁니다. 달라도 괜찮고요."(히사이시 조)

전체댓글 0