희생된 소중한 생명들을 침통한 심정으로 추모하는 한켠으로, 제주항공-무안공항 참사에서 전국 신공항의 조류충돌 위험을 떠올리지 않을 수 없다. 제주항공-무안공항 참사의 원인은 복합적일 것이나, 그 시작은 조류충돌로 추정된다는 증거가 쌓이고 있다. 공항 건설 전 조류충돌 위험 파악을 위해 최소 1년 내내 조류 조사를 자세히 해야 하고, 조류 서식지는 처음부터 공항 입지로 피해야 한다는 것이 국제 가이드라인이다. 또한 반경 8km 이내에는 조류보호구역이 없어야 한다는 것이 국내법으로 정해져 있다.

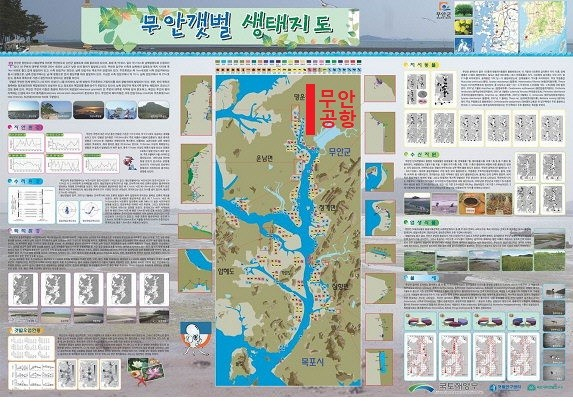

그런데 무안공항은 고작 9일 조류조사를 했으며, 개체수조차 기록하지 않았다. 반경 1km 이내에 습지보호구역인 무안갯벌이 있고 반경 8km 이내에 유네스코 세계유산인 신안갯벌이 있다. 역시 조류서식지인 해안이 무안공항과 이격 거리가 없이 아예 붙어 있다. 불법으로 사업을 진행하여 조류서식지 그 자체에 공항을 지은 것이다. 무안공항의 조류충돌은 자연재해가 아니라 인재라고 보아야 한다.

게다가 지금 추진되고 있는 전국의 신공항들 역시 무안공항의 폐해를 그대로 답습하여 대규모 조류서식지 그 자체에 불법으로 사업이 진행되고 있다. 179명의 귀한 인명과 알 수 없는 숫자의 새들의 생명이 희생된 제주항공-무안항공 참사 후에도 죽음의 신공항 사업이 여전히 질주하고 있는 것이다.

무안공항의 조류충돌은 인재(人災)다

국책사업은 처음부터 끝까지 불법, 편법으로 점철되어 있다고 해도 과언이 아니다. 무안공항 수요가 40~60배 부풀려진 문제 등은 차치하고, 조류충돌(또는 항공기에 의한 조류살해) 위험을 무시한 과정만 해도 거대한 불법이 도사리고 있다. 하나씩 살펴보자.

유엔 산하기관인 국제민간항공기구(ICAO)는 전세계의 공항 건설에 조류충돌 예방을 위한 가이드라인을 만들었고, 우리나라 국토교통부도 이 가이드라인을 준용하고 있다. 처음부터 조류충돌을 예방하고 조류를 보호하기 위해 조류서식지에서 멀리 떨어진 곳에 공항부지를 선정하게 되어 있다. 신공항 계획의 조류 위험은 이미 확립된 조류 이동 경로와 자연적인 조류 유인 지역을 피하기 위해 부지를 신중하게 선택함으로써 최소화할 수 있다.

그런데 무안공항, 새만금신공항, 가덕도신공항, 제주제2공항, 백령도공항, 흑산도공항 등 모두 세계적인 철새도래지이고 텃새들도 1년 내내 밀집해서 살고 있다. 이 곳에는 공항을 지을 상상조차 하면 안 되는 것이다. 실제로 경향신문이 제주항공-무안공항 참사 직후 조류전문가와 무안공항 현지 조사를 한 결과, 공항 바로 옆을 날고 있는 가창오리 20만 개체가 식별되었다. 참사 당일에도 비행기 기체의 10배 길이의 용처럼 보이는 거대한 조류 무리가 확인된 바 있다.

또한 ICAO 가이드라인에는 조류충돌 위험을 평가하기 위해 사전 조사를 엄밀하게 하라고 명시되어 있다. 매달 다른 종류의 새들이 날아와서 서식하기 때문이다. 최소 1년 내내(1년 내내 조사를 해야 하고, 몇 년에 걸쳐 조사하면 더 좋다는 의미이다) 조류 조사를 해야 하고, 조류의 종, 종별 개체수, 전체 개체수는 물론, 새들이 날아가는 방향과 날아가는 고도도 기록해야 한다.

그런데 무안공항 조류 조사는 1997년 8월 26-28일, 11월 6일-8일, 98년 6월1-3일, 이렇게 고작 3일씩 3차례, 총 9일 이루어졌고, 개체수 기록은 아예 없다. 환경부에서 계절별로 조사하라고 했지만, 6, 8, 11월에만 조사하였다. 가장 조류충돌이 많은 9월도 빠져있고, 문헌조사상 겨울철새(20종)가 전체 조류(44종)의 거의 절반인데 겨울에 조사하지 않았다. 개체수 기록조차 되지 않았으니 방향과 고도는 물론 없다. 보호구역 조사도 전혀 없다. 주민들이 요구하는 간척지 담수호(121만평)의 철새서식지도 조사범위에서 제외했다.

환경부가 검토의견으로 철새 서식지 환경에 대한 조사를 요구했지만, 끝내 철새 서식지가 항공기 운항에 미치는 영향에 대한 검토는 없었다. 검토가 없었는데도 환경부는 사업 동의를 해주고 말았다.

환경부는 "사업예정지 남동측에서는 대규모의 간척지 담수호(면적 약 121만평)가 위치하고 있어 청둥오리, 기러기 등 철새들이 찾아드는 것으로 주민들이 밝히고 있어, 항공기 운항시 철새들의 서식지 환경에 악영향을 미치게 될 것인 바, 이들 조류들에 대한 실태를 4계절에 걸쳐 면밀하게 실시하고 이들 철새들에게 미치는 영향예측과 저감방안 및 철새가 항공기 운항에 미치는 영향을 검토하여 제시"하라고 하였다. 그것을 반영한 현황조사 결과를 기재하면서 193~211쪽, 812~817쪽에 반영하였다고 했는데, 812쪽은 존재하지도 않는 페이지다.

조사 결과는 "조사한 조류는 총 19과 44종이며, 이를 생태유형별로 나누어 본 결과 텃새가 13종, 여름철새가 8종, 겨울철새가 20종, 나그네새가 3종인 것으로 나타났다"라고 작성되어 있다. 여름과 겨울에 철새가 총 28종이 서식한다고 작성하였지만, 조류별로 얼마나 많은 철새들이 도래하는지 정량적인 조사나 자료제시가 이루어지지 않았다. "조류충돌이 예상된다"고 기술하고 있으나 "현장조사결과 사업지구 주변에서 서식하거나 휴식을 취하는 조류의 수는 그다지 많지 않은 것"으로 나타난다고 뜬금없는 결론을 내린다.

"철새에 대한 실태를 걸쳐 면밀하게 실시하고 철새들에게 미치는 영향예측과 저감방안 및 철새가 항공기 운항에 미치는 영향을 검토하여 제시"하겠다는 자료는 끝내 없다. 환경부의 의견제시에도 불구하고 사후환경조사계획에 조류 포함 동/식물상 항목이 빠져 있다.

보완서에 2006년부터 2019년 사이의 조류 충돌 횟수를 기재했는데 총 운항편수를 놓고 비교하지 않아서, 운항 편수가 적은 무안 공항이 상대적으로 조류 충돌로부터 안전한 것처럼 비춰진다. "항공편 수가 증가할 경우 조류 충돌 위험성이 증가할 것으로 판단"된다고 덧붙이기는 했지만 이후 추가 조사에 대한 언급은 없다. 해당 지역 내에서 월동/서식하는 조류 수가 증가하고 있다고 이미 본안 보고서에 나와 있으나, 이에 대한 분석도 추가되지 않았다.

무안공항 설계 당시 얼마나 조류충돌에 대한 개념이 없었는지, 어처구니없게도 공항 조경 계획에 "특히 염분 및 습기에 강하고 해풍에 강한 향토수종을 중심으로 식재하여 야생동물이 서식할 수 있는 녹지공간을 확보하도록 한다."라고 되어 있다. 조류충돌 저감을 위해 공항 주위에 녹지를 없앤다는 것 자체도 모르고 있었던 것이다.

2021년부터 진행되는 무안공항 활주로 연장사업도 다르지 않다. ICAO에 의하면 공항 확장 공사 역시 공항 신설에 준해 조류조사를 해야 하고 조류서식지를 피해야 한다. 따라서 최소한 1년 내내 조류 조사를 해야 한다. 하지만 활주로 연장 사업을 위한 조류조사는 2020년 2월 24-25일, 2020년 4월 6일-8일, 이렇게 겨우 총 5일 했다.

조류보호구역들과 근접해 있는 무안공항

대한민국 법령에 따르면 공항 반경 8km이내에 조류보호구역, 사냥금지구역, 음식물쓰레기 처리장이 있으면 안 된다. 또한 반경 13km부터 비행기가 조류충돌위험이 높아지는 고도로 진입하므로 13km 이내에 위험 관리를 하게 되어 있다.

국토교통부고시 제2022-644호

조류 등 야생동물 충돌위험 감소에 관한 기준

제28조(공항주변의 부적합한 토지이용 방지) ① 공항 부지 또는 그 주변 지역에서 조류의 위험을 증가시키지 않도록 토지의 이용 방법을 고려해야 한다.

② 공항운영자는 공항인근에 농업을 목적으로 공항 토지를 대여해 주는 사업을 시행할 경우 제초나 벌초 등 초지를 이용하는 사례와 농작물의 유형을 파악해야하며, 조류 및 야생동물을 유인할 수 있는 방식의 토지 이용이나 농작물의 경작을 승인해서는 아니된다.

③ 공항 주변 토지는 조류(야생동물) 유인을 예방하기 위하여 다음 각 호의 구분에 따른 지역에서는 해당 호에 따른 환경이나 시설을 만들거나 설치하여서는 아니 된다.

1. 공항 표점에서 3km 이내의 범위의 지역: 양돈장, 사과·배·감 과수원(다만, 사과·배·감 과수원 외의 과수를 재배하는 과수원의 경우에는 조류가 접근할 수 없도록 땅에 떨어진 과실에 대한 수거 등 필요한 조치를 하여야 한다.), 잔디재배, 조류보호구역(「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」과 지방자치단체의 조례에 따라 조류를 보호할 목적으로 지정된구역을 말한다), 사냥금지구역, 승마연습장, 경마장, 야외극장, 드라이브인 음식점, 식품가공공장, 음식물쓰레기 처리장

2. 공항 표점에서 8km 이내의 범위의 지역: 조류보호구역, 사냥금지구역, 음식물쓰레기 처리장

그런데 무안공항 환경영향평가서에는 주변의 조류유인시설(조류가 좋아할 만한 장소)에 대한 기재가 전혀 없다. 그렇다면 조류유인시설이 없단 말인가? 천만에! 지도를 1초만 들여다 봐도 알 수 있다. 무안공항은 아예 저수지, 해안, 갯벌과 붙어 있다. 13km나 8km가 떨어져있기는커녕 아예 조류유인시설 위에 들어선 것이다.

최근에 이루어진 무안공항 활주로 연장 환경영향평가에는 주변 보호구역이 나열되어 있기는 하다.

<야생생물 보호 및 관리에 관한 법률>에 따른 야생생물 보호구역이 10.6km 이격

<자연공원법>에 따른 자연공원이 2.2km 이격

<습지보전법>에 따른 습지보호지역이 2.2km 이격

<국토의 계획 및 이용에 관한 법률> <수산자원관리법> 수산자원보호구역이 2.0km 이격

<해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률>에 따른 해양보호구역이 2.2km 이격

<해양환경관리법>에 따른 환경관리해역이 1.6km 이격

<문화재보호법>에 따른 천연기념물이 7.7km 이격

8km 안에 조류보호구역이 있어서는 안 된다는 법을 대놓고 어기고 있다. 보호구역이 8개나 된다. 게다가 영문을 알 수 없지만 무안공항을 항아리처럼 둘러싸고 있는 무안갯벌(람사르 습지)는 얼마나 이격되어 있는지 써 있지도 않다. 사실 왜 안 썼는지 짐작할 수 있다. 무안갯벌 습지보호구역은 이격 거리를 쓰기에도 민망할 정도로 붙어 있기 때문이다. 채 1km도 떨어져 있지 않다.

또, 영문을 알 수 없지만, 8km 이내의 신안갯벌이 유네스코 세계자연유산인데 위 목록에 아예 빠져 있다. 신안갯벌까지 추가하면 인근의 보호구역이 9개로 늘어난다. 유네스코 세계유산은 탁월한 보편적 가치(Outstanding universal value, OUV)를 인정받아 선정되는 곳으로, 이곳의 생태계를 훼손하지 않고 보호하겠다는 약속을 한국 정부가 해서 등재되었으며, 따라서 이곳의 조류를 포함한 생물종은 강력히 보호해야 한다.

이렇게 인근에 보호구역 8개소(정확하게는 9개소)를 열거해놓기는 했는데, 놀랍게도 '보호구역이 있음'만 써놓고 어떤 대책도 언급도 없다.

람사르 습지 협약에 따라 '2만 개체 이상의 물새 또는 한 종(아종)의 물새 개체군의 1% 이상이 정기적으로 서식하면 <국제적으로 중요한 습지>의 기준에 충족된다. 무안-신안갯벌도 당연히 이 기준에 충족하며 공항 부지로 부적절하다는 점이 명백했다.

보고서에는 조류충돌 발생률이 가장 높은 공항에 무안, 군산공항이 거론된다. 또한 무안공항에서 조류충돌 위험수준3 (가장 높은 단계) <3단계: 신속히 추가적인 위험경감 대책 마련 및 수행>에 조류 6종이 들어가는데, 결국 저감대책 잘 시행하라는 하나마나한 언급과 함께 환경영향평가가 최종 승인, 통과되고 만다. 그리고 우리는 오늘날 179명의 소중한 생명이 희생된 참사를 목격하고 있다.

참사가 예견되는 조류서식지에 대거 추진되는 신공항들

한국정부는 국내법, 제4차 국가 생물다양성 전략, 생물다양성협약, 다자간협약, 양자간협약 등으로 멸종위기종을 보호하고 생물다양성을 지킬 의무가 있다. 그런데 생태의 보고 위에 공항을 짓게 되면 법정 보호종을 보호하기는커녕, 활주로 지역 근처와 활주로 예정지에서 13km나 그 이상 떨어진 곳까지의 범위에서 법적 보호종을 포함한 물새를 그들의 서식지를 포함하여 통제(즉, 새 자체를 쫓아내거나 살해하고, 물새 서식지를 제거하거나 파괴)해야 할 필요성이 크게 증가하게 된다. 보호해야 할 조류들이 오히려 엉뚱한 곳에 지어진 공항 때문에 오히려 말살될 처지에 처하게 되는 것이다. 공항 계획은 이러한 문제를 은폐하여 공공의 감시와 의사 결정을 촉진하는 것을 방해해 왔고, 지금도 방해하고 있다.

파일럿들은 인간이 새들 집에 쳐들어가서 공항을 지은 셈이라고 말한다고 한다. 조류충돌의 위험을 잘 아는 조종사들 입장에서도 이런 안전불감증의 극치인 공항으로 운항하려면 공포스러울 것이다.

조류충돌 위험이 무안공항의 145배~636배에 달하는 새만금신공항

새만금신공항은 지금도 1년 적자가 60억원에 달하고 하루 비행 편수가 2편뿐인 군산공항에 겨우 1.3km 떨어진 곳에 추진되고 있으며, 주한미군기지 확장의 일환이라는 비판을 받고 있다. 새만금잼버리대원들을 논스톱으로 실어나르기 위해 진행을 서둘러야 한다며 예비타당성조사가 면제되었지만, 잼버리가 국가적 망신으로 끝난 뒤 핑계가 사라졌는데도 여전히 강행되고 있다. 이러한 문제를 차치하고서라도, 조류충돌 위험이 심각하여 공항으로서 실격이다.

2021년의 전략환경영향평가서(11.1.1 생물다양성 서식지 보전)에 따르면 무안공항은 연간 예상되는 조류충돌횟수(TPDS)가 0.07225이고 총 위험도(TR)은 0.00008, 치명적인 사고 발생 예상년수 12,221년이다. 즉 치명적인 사고가 약 1만2천221년에 한 번꼴로 일어난다는 뜻이다. (그런데 벌써 일어나 버렸다.)

참고로 군산공항의 총 위험도는 0.00005, 제주공항의 총 위험도는 0.00188, 인천공항의 총 위험도는 0.00339이다.

그런데 새만금신공항은 계획지구 13km 이내를 기준으로 하면, 연간 예상되는 조류충돌횟수(TPDS)가 최소 10.45467, 최대 45.92930이고 총 위험도(TR)가 최소 0.01184 최대 0.05202이다. 치명적인 사고 발생 예상년수가 많게는 84년, 적게는 19년이다. 즉 치명적인 사고가 짧게는 19년에 한 번, 길게는 84년에 한 번 일어날 것으로 예상된다는 뜻이다. 조류충돌의 총 위험도를 무안공항과 비교했을 때 무려 145~636배에 달하는 것이다.

또한 새만금신공항 계획지구 5km 이내를 기준으로 하면, 연간 예상되는 조류충돌횟수(TPDS)가 최소 9.45467, 최대 43.02930이고 총 위험도(TR)는 최소 0.01071 최대 0.04873이다. 치명적인 사고 발생 예상년수가 많게는 93년, 적게는 21년이다. 즉 치명적인 사고가 짧게는 21년에 한 번, 길게는 93년에 한 번 일어날 것으로 예상된다는 뜻이다. 13km 반경으로 계산한 것과 크게 차이나지 않는다.

이미 대형 참사가 일어난 무안공항에 비해 수백 배의 조류충돌 위험을 갖고 있는 곳에, 수요도 없는 공항을 강행하고 있는 것이다.

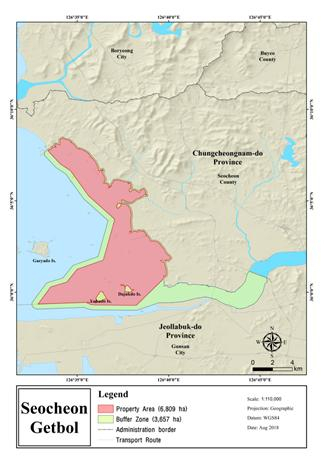

게다가 그 조류들은 어떤 조류들인가? 환경부의 겨울철 조류 동시 총조사(센서스)에서 새만금신공항 예정지 인근 습지 지역을 포함한 만경강 하류는 2018/2019시즌과 2022/2023시즌 사이 5년 평균 32,754개체의 월동 물새가 기록되었고, 2020년 이후 물새 8종에서 개체군 개체수의 1% 이상이 기록되었다. 람사르 습지 협약에 따라 '2만 개체 이상의 물새 또는 한 종(아종)의 물새 개체군의 1% 이상이 정기적으로 서식하면 <국제적으로 중요한 습지>의 기준에 충족된다. 한 종만 1% 이상의 개체수가 확인되면 <국제적으로 중요한 람사르 습지>인데, 큰기러기Anser fabalis 12,776개체 (serrirostris 큰기러기 개체군의 15%에 해당), 개꿩Pluvialis squatarola 2,260개체 (철새이동경로 개체수의 약 3%), 민물도요Calidris alpina 12,880개체 (아종 sakhalina의 1% 또는 아종 arcticola의 3%), 저어새 110개체 (전 세계 개체수의 2%), 쇠제비갈매기Sternula albifrons 1,039개체 (아종 개체수의 1%)의 여덟 종이나 확인되었다. 또 기준인 2만 개체를 훨씬 뛰어넘는 32,754개체의 물새들이 확인되기도 했다. 따라서 새만금신공항 예정부지인 수라갯벌은 분명히 이 기준에 충족된다.

검은머리갈매기, 쇠제비갈매기, 저어새, 황새 등 법정보호종 51종이 서식하고 있으며, 이 조류들은 정부가 보호해야 할 의무가 있다. 공항을 지어 서식지를 파괴해서 절멸시키고, 공항 운영을 위해 조류퇴치로 말살하는 것은 어불성설이다.

조류보호구역은 새만금신공항 부지에도 역시 8km 이내에 있어 법에 어긋난다. 유네스코 세계자연유산인 서천갯벌이 새만금신공항 예정지에서 8km 이내에 있다. 한국정부는 갯벌을 더 이상 훼손하지 않고 갯벌 보존 면적을 늘려나가겠다고 유네스코와 약속한 바 있다.

게다가 새만금시민생태조사단의 오동필 단장은 2021년 10월 군산시 새만금방조제 수라갯벌 상공에서 군산공항 활주로에 접근하는 F16 전투기가 민물가마우지 떼와 충돌하는 장면을 우연히 포착하기도 했다. 이 지역에 조류충돌이 빈번함을 시사하는 장면이다.

상승기류를 타기 위해 조류들이 밀집하는 가덕도

정부는 가덕도신공항을 부산엑스포 전까지 지어야 한다며 5년 안에 산을 깎고 바다를 메워 짓겠다고 선언했다. 큰 표차로 부산엑스포를 유치실패하여 핑계가 사라졌는데도 강행 중이다. 부산 일대가 연약지반인 것을 무시하면서 진행하고 있고, 사업비는 눈덩이처럼 불어나고, 비정상적인 건설계획으로 4차례 유찰된 뒤 수의계약으로 전환하는 등 여러 문제가 있으나 조류충돌 문제만 놓고 보아도 심각하다.

가덕도신공항 조감도를 보면, 활주로 예정지 위쪽으로 높은 봉우리가 보일 것이다. 가덕도에서 가장 높은 연대봉이다. 가덕도는 역삼각형 모양으로 생겼기 때문에 최남단에 깔대기처럼 새들이 밀집하여 유입된다.

맹금류들은 바람을 타고 상승하여 바다를 건너기 때문에, 상승기류나 온난기류가 있는 봉우리쪽으로 모이게 된다. 조감도를 보면 비행기가 이착륙하는 동선과 겹치는 것을 한눈에 알 수 있다. 전략환경영향평가에서도 명시적으로 인정하듯이, 솟구쳐 날아오르는 몇몇 대형 조류들은 거제/부산-대마도(쓰시마)-큐슈 사이의 바다를 건너 정기적으로 이동하며, 그 중 일부는 비행 고도를 확보하기 위해 연대봉을 이용하는 것이 확인된다. 비행기와 조류가 만나면? 당연히 조류충돌이 생긴다.

가덕도는 맹금류뿐 아니라 다른 이동 조류들의 입장에서도 남동해안 마지막 기착지이기 때문에, 해상 비행 시간을 최소화하기 위해 가덕도로 몰려들 수밖에 없다. 여기에는 호주/뉴질랜드에서 시베리아/알래스카로 비행하는 위대한 도요물떼새들도 포함된다. 이들도 법적으로 보호해야 하는 멸종위기종이기도 하다.

멋진 공항 조감도라고 그려놓은 것이, 사실은 자신들의 과오를 실토하는 자백 화보인 셈이다. 저 높은 봉우리를 볼 때마다 상승 기류를 타기 위해 몰려드는 새들이 떼를 지어 있는 모습이 떠올라야 마땅하다.

가덕도신공항 전략환경영향평가서에서 가덕도신공항 대안 1, 2의 경우 연간 예상되는 조류충돌횟수(TPDS)가 최소 4.79998, 최대 14.740039이고 이것으로 계산한 치명적인 사고 발생 예상년수가 많게는 184년, 적게는 60년이다. 즉 치명적인 사고가 짧게는 60년에 한 번, 길게는 184년에 한 번 일어날 것으로 예상된다는 뜻이다. 가덕도신공항 대안 3의 경우, 연간 예상되는 조류충돌횟수(TPDS)가 최소 6.69331, 최대 21.2067이고 이것으로 계산한 치명적인 사고 발생 예상년수가 많게는 132년, 적게는 42년이다. 즉 치명적인 사고가 짧게는 42년에 한 번, 길게는 132년에 한 번 일어날 것으로 예상된다는 뜻이다.

무안공항과 비교하면 가덕도신공항 대안 1, 2는 조류충돌 위험이 66배~204배이고, 대안 3은 조류충돌 위험이 93배~294배에 달한다. 이미 참사가 일어난 무안공항과 비교해도 조류충돌 위험이 매우 높은 것을 알 수 있다.

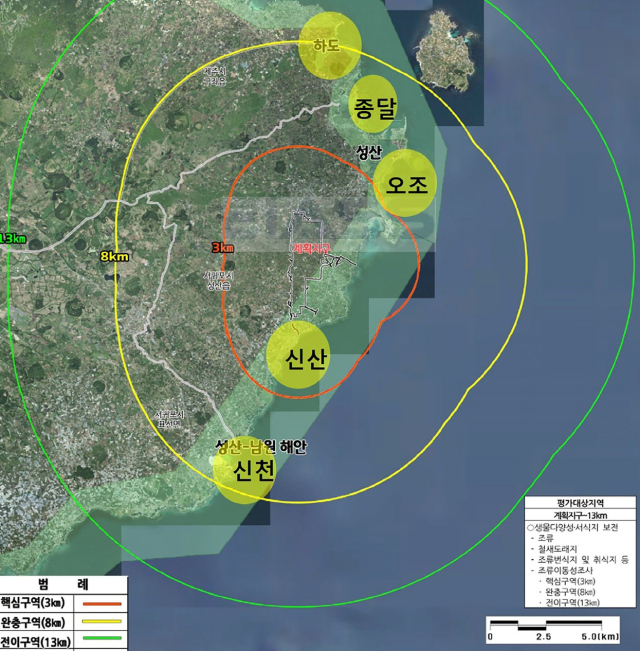

철새도래지 벨트에 짓겠다는 제주 제2공항

제주 제2공항 역시 조류서식지에 계획되고 있다. 입지 부적합성을 줄이기 위해 조류충돌 위험성을 축소/조작했는데도 연간 피해를 주는 조류충돌수가 현 제주공항의 최대 8.3배 높게 제시되었다. 구좌읍 하도리에서 종달리를 거쳐 성산읍의 오조리, 신산리, 신천리까지 이어지는 철새도래지는 모두 공항후보지로부터 8km 이내에 있다. 이 철새도래지들은 조류보호구역 지정과 무관하게 조류서식지로 인정받아 조사 대상이 되었다. 하도리철새도래지를 중심으로 해안가를 따라 다양한 겨울철 월동조류, 도요-물떼새류, 백로류, 갈매기류, 맹금류 등이 지속적으로 유입되고, 주변의 오름과 해안가 습지들을 오가며 생태계를 이루고 있다. 지난 2023년에는 흑두루미들의 대규모 이동 중에 일부가 내려앉아 시민들에 의해 목격되기도 했다. 흑두루미는 국토부가 조사한 보고서 목록에 포함되지 않은 종이다.

전략환경영향평가를 하면서 제2공항 후보지 인근에서 발견된 조류는 172종이다. 그런데 172종 중에서 133종은 조류충돌 위험성 평가에서 제외되었다. 제외된 새 중에는 떼까마귀, 백로류, 갈매기류, 가마우지류, 저어새, 참매, 해오라기 등 조류충돌시 피해가 큰 대형조류들이 포함되어 있다. 게다가 흑산공항 용역에서는 충돌시 피해정도가 심각하다고 평가된 갈매기류, 쇠오리, 멧비둘기, 개똥지빠귀, 매, 황조롱이, 새호리기 등의 새가 제2공항 용역에서는 충돌시 심각성이 매우 낮다고 평가되었다. 똑같은 새가 흑산공항에서 부딪치면 피해가 심각한데 제2공항에서 부딪치면 피해가 심각하지 않다는 얼토당토 않은 분석이다. 이 종류들이 위험성이 낮다고 분류된 이유는 평가기준을 자의적으로 바꾸었기 때문이다. 충돌의 피해 강도를 파악하는 일반적 방법은 새의 몸체 크기와 무리의 크기로 계산하는 것이다. 그런데 전략환경영향평가에서 자의적으로 지난 14년간 국내공항에서 충돌이 확인된 새 중에서 피해를 준 건수로 산정했다.

즉, 지금까지 충돌하지 않았거나 충돌했어도 피해가 없었던 새들은 앞으로도 영원히 심각도가 낮다고 가정해버리는 것이다. 게다가 국내 조류충돌 3,031건 중 종이 확인된 경우는 12%이다. 나머지 88% 중 어떤 조류가 있었을지도 모르는데, 파악이 되지 않았다는 이유로 충돌 심각도에서 제외되어 버리는 것이다. 미지의 위험을 오히려 더 진지하게 고려해야 마땅한데, 미지라는 이유로 제외시키는 어처구니 없는 논리구조이다.

한국의 신공항들, 조류충돌 위험 앞에 전면 재검토해야

제주항공-무안공항 참사는 조류충돌, 기계 문제, 콘크리트 구조물 등 여러 요인이 복합적으로 결합되어 생긴 것으로 보인다. 이 중 조류충돌은 자연재해로 보일 수 있지만, 절대 그렇지 않다. 이것은 법을 어기고 공항을 지을 수 없는 곳에 공항을 지어서 생긴 인재(人災)다.

지금 이와 같은 조류서식지 위 신공항이 새만금, 가덕도, 제주도, 흑산도, 백령도 등에서 추진되고 있다. 전국에 10개의 신공항이 추진되고 있다.

포르투갈 뉴리스본공항 계획이 백지화된 이유에 <국제적으로 중요한 습지>라는 점과 조류에게 소음 피해가 있다는 점이 고려되었다. 조류충돌 및 생태계보호 때문에 공항 계획이 실제로 백지화되고 있는 것이다. 한국의 정책 방향도 전면 재검토해야 할 때가 되었다.

* 남미자, 조세종, 신은실, 김정선, 정종순, 청명님이 무안공항 환경영향평가서를 함께 읽고 문제점을 찾아내 주셨다.

전체댓글 0