어두운 질감으로 가로등 불빛을 되쏘는 그 길은 이내 텅 비어졌고 이따금 새로운 질주음이 들렸다. 그 질주의 목적이 가야 할 곳에 있는 건지, 속도 그 자체에 있는 건지 모르겠다는 생각도 스쳐 지났다. 어느 결에 나는 최대한의 속보로 걷고 있었다. 걸음은 빨라지는데 마음이 점점 느려졌다. 느려지는 마음의 속도가 내 생활 속에 빠진 게 있다는 걸 알려주었다. 그 결여가 뭔지 모른다는 게 나의 문제였다. 여덟 정거장을 걸어 집으로 갔다.

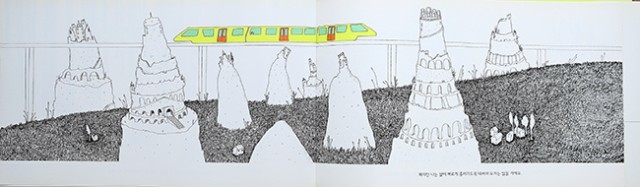

아이는, 작은 소녀는 할머니 집에 기차를 타고 혼자 간다. 어른이 되면 시간이 빨리 갈 거라고 할머니가 말씀하셨고 크는 게 좋지만 소녀는 '삶이 빠르게 흘러가도록 두진 않겠다'고 다짐한다. 소녀의 꿈은 온 세상을 여행하는 것이다. 배경은 다 먹색이지만 기차만 노란 색으로 빛난다. 기차는 세상을 달려 도시에 있는 소녀의 집에서 멀리 떨어진 할머니의 마을까지 간다. 거기가 '소녀의 세계'가 지금 도달할 수 있는 '세상의 끝'이다.

책을 덮고 가만히 가슴에 끌어안았다. '몸이 바쁠수록 마음의 속도가 느려졌던 까닭이 이거였구나!' 그런 생각이 들었다. 나는 새로운 풍경, 새로운 사람, 새로운 만남에 호기심을 잃었다. 내 안의 아이는 자라고 이제 늙어서 더 이상 '토요일의 기차'를 타고 싶지 않게 된 것이다. "휘이유." 긴 날숨을 뱉고 나는 어쩐지 약간 후련한 기분이 되어 두 팔을 길게 펴고 소파에 기댔다. 이 순간 '내 세계'가 도달할 수 있는 '세상의 끝'은 어디일까? 그렇게 생각하자 소풍 갈 생각에 들뜬 아이처럼 마음이 부풀었다.

풍선처럼 부풀어 오르는 마음을 달래려고 고개를 뒤로 젖혀 가볍게 스트레칭을 했다. 그림책을 모아놓은 책장이 눈에 들어왔다. 의식하지 못하는 사이 나는 책장 앞에 서서 이것저것 그림책을 뽑아 표지만 보거나 뒤적거렸다. 그러다 손에 들어온 건 한 소년이 큰 짐을 메고 도로를 걷는 표지의 그림책(<버스를 타고>(아라이 료지 지음. 지크 펴냄))이다. 배경은 사막처럼 보였다.

그림책 두 권을 가방에 넣고 스마트폰으로 동해로 가는 기차 시간을 살펴봤다. 전화기 옆의 메모지를 뜯어 '새벽에 들어왔다가 다시 나가요'라는 메시지를 남기고 일어섰다. 주말 아침 식구들의 단잠은 길 터이고 나는 고양이처럼 발끝으로 걸어 나와 기차를 타러 갔다. 아침 7시 가방에서 그림책을 꺼내 찬찬히 다시 읽어보려 했지만, 기차에 타자 잠이 쏟아졌다. 눈을 뜬 건 충북에서 강원도로 넘어갈 때였다. 기차에서 요기를 했다. 강릉에 도착한 건 낮 1시가 넘어서였다.

그 해변의 산책이 특별히 멋진 경험이었거나 기억할 만한 일이 생겼다거나 한 건 아니다. 생각보다 사람이 많았고 생각만큼 정서적 충일감이 차오르거나 하는 일은 없었다. 나는 소란한 주말의 석호와 거기 딸린 해변에 갔을 뿐이었다. 그래도 내가 시종 미소를 입가에 달고 있다는 걸 알 수 있었다. 나는 즐거웠던 것이다. 목적 없음의 목적이 내 마음의 속도계에 걸려 있었다. 몇 시간의 산책 후에 다시 기차를 탔다.

목적지가 정해진 시계추는 점점 스스로 무거워지다가 어느새 그 진자운동을 멈추게 된다. 목적 없는 산책이 우리에겐 필요하다. 다행히 버스는 만석이 아니었다. 일부러 몇 정거장 앞에서 내려 밤 깊은 보도를 천천히 걸어 집으로 갔다.

전체댓글 0