국제 플라스틱 협약 논의가 '미온적 국가'들로 인해 길어지고 있다. 플라스틱 생산 감축 약속에 소극적인 국가들이다. 여기엔 한국도 포함된다. 플라스틱 논의가 지연되는 사이 지구에서 대량 양산된 플라스틱 쓰레기는 남반구의 가난한 나라로 지금도 수출되고 있다. 한국 정부는 올해 내로 탈플라스틱 로드맵을 확정한다. 말레이시아, 케냐, 필리핀의 탈플라스틱 활동가 3명에게 한국이 세계 시민을 향해 가져야 할 윤리를 물었다.

마을에 감당치 못할 플라스틱 쓰레기가 쌓이면, 어떤 문제가 발생할까. 우기엔 쓰레기 더미가 수로를 막아 홍수를 유발하고, 이에 따라 수인성 질병도 확산한다. 수로에 쌓인 쓰레기는 토양, 수질을 오염시키고 주거 지역에선 설사 등의 질환을 유발한다. 일부 남반구 국가들에서 설사는 주요 사인 중 하나다.

플라스틱은 차차 분해돼 토양, 대기, 물 등에 스며든다. 불에 태우면 유해 물질이 대기에 방출돼 동물의 몸에 들어간다. 분해된 미세플라스틱의 악영향은 아직 제대로 파악되지 않았고, 빈곤국에선 실태조차 거의 기록되지 않았다. 소나 염소가 플라스틱을 먹어 복부 팽창으로 폐사했다는 보고는 수시로 나온다. 대량 쓰레기로 산호초가 파괴되는 등 해양 동·식물의 피해도 심각하다. 이는 관광산업의 축소로도 연결된다.

모두 플라스틱 쓰레기로 진통을 겪은 아프리카 국가들을 조사한 보고서에 나오는 내용이다. 그런데도 석유·화학 업계는 여전히 아프리카 대륙을 '유망 시장'으로 간주한다. 2018년 중국이 폐플라스틱 수입을 금지한 후, 대안 지역으로 지목되면서다. 케냐는 중국의 금지 조치 이후 1년 만에 폐플라스틱 수입량이 4배나 늘었다.

케냐의 탈플라스틱 활동가 헬렌 카하소 데나(Hellen Kahaso Dena)는 "케냐와 아프리카는 부유국들의 쓰레기통이 아니"라고 비판했다. 헬렌은 지난 4일 <프레시안>과의 서면 인터뷰에서 "플라스틱 생산에 사용되는 석유와 가스를 땅속에 그대로 두고, 대형 오염 기업의 무분별한 플라스틱 생산을 멈추게 할 국제 조약을 당장 채택해야 한다"고 강조했다.

하루 종일 쓰레기 산 뒤지는 피커, 4000만 명

현재 케냐의 상황을 묻자 헬렌은 '피커(picker)'를 먼저 소개했다. 한국말로 풀면 쓰레기를 줍는 사람이다. 해외로부터 막대한 플라스틱 쓰레기가 유입되면서, 케냐 도심지 주변 곳곳엔 매립지와 노천 폐기장 등이 우후죽순 생겨났다. 3미터(m) 사다리보다 높게 쌓인 폐플라스틱 더미에서 재활용할 수 있거나, 오염되지 않은 쓰레기를 찾아 되팔며 생계비를 버는 이들이다.

해외 유입량 못지않게 자국 내에서 버려지는 폐플라스틱도 무시하지 못한다고 헬렌은 말했다. 그는 "케냐는 매년 88만 톤의 플라스틱 쓰레기를 배출하고 있다"며 "수도 나이로비에서는 하루 약 2400톤의 고체 쓰레기가 발생하는데, 그중 20%가 플라스틱 쓰레기"라고 했다. 또 "이는 주로 단도라(Dandora)나 키베라(Kibera) 같은 비인가 거주지에 버려지며, 여기엔 매립지와 노천 폐기장이 많이 있다"고 덧붙였다.

헬렌이 속한 그린피스 아프리카는 지난 5월 피커를 다룬 다큐멘터리를 공개했다. '쓰레기 산'들이 있는 케냐의 단도라에서 피커로 일하는 조이스(Joyce)의 일상을 다뤘다. 조이스는 어릴 적인 12년 전부터 피커인 어머니를 따라다니며 매립지를 매일 오갔다. 그러다 어머니 건강이 악화하면서 자신이 피커로 일을 이어 갔다. 그는 아이들을 학교에 보낸 후 하루 대부분을 폐기장에서 팔 수 있는 플라스틱을 찾는 데 보낸다.

조이스 가족 중 여럿이 호흡기 질환 등 건강 문제를 앓고 있다. 2019년 케냐 등의 피커 실태를 조사한 티어펀드(Tearfund)에 따르면, 전 세계 피커는 4000만 명 이상으로 추정된다. 그린피스는 "제대로 관리되지 않은 쓰레기로 인해, 빈곤국에선 매년 40만~100만 명이 질병이나 사고로 숨진다"고 밝혔다.

그린피스에 따르면, 1950년대 연간 200만 톤이던 플라스틱 생산량은 2019년 4억 톤으로 늘었다. 지금까지 플라스틱 생산량은 83억 톤을 넘었고 2060년까지 3배 늘어날 전망이다. 전 세계 플라스틱 쓰레기의 실제 재활용률은 9%에 불과하다. 나머지 91%는 땅에 방치되거나 불에 태워진다.

오염 문제가 극심해지면서 2017년 케냐 정부는 일회용 플라스틱 봉투(비닐봉지) 사용을 금지하기 시작했다. 2020년엔 국립공원 등 보호구역에서 모든 일회용 플라스틱 사용을 금지했다.

헬렌은 그러나 "실질적 이행엔 여전히 어려움이 있다"며 "규제가 시행된 지 10년이 넘었지만, 케냐의 시장, 노점상, 비인가 거주지에선 비닐봉지가 여전히 쓰이고 있다. 설탕 등 일부 상품은 여전히 비닐봉지에 포장돼 팔린다"고 말했다. 또 병, 쓰레기봉투, 포장 용기 등의 제품은 규제 대상에 포함되지 않아 사각지대도 넓은 편이라고 덧붙였다.

"우리는 당신들의 쓰레기장이 아니다"

주요 가해자 중 하나는 다국적 기업이다. 헬렌은 "대형 오염 기업들이 플라스틱 오염 문제를 책임지게 하기 위한 활동과 이들의 그린워싱을 알리는 활동을 쭉 해왔다"고 밝혔다. 대상은 코카콜라, 유니레버, 네슬레, 펩시코 등이다. 이들 제품의 쓰레기는 아프리카, 동남아시아 등 주요 쓰레기 수입국에서 쉽게 발견된다.

2020년 <뉴욕타임스>의 보도로 케냐를 향한 석유·화학업계의 로비가 폭로되기도 했다. 뉴욕타임스가 공개한 미국화학협회 이사의 서한엔 케냐가 미국산 화학제품과 플라스틱을 아프리카의 다른 시장으로 공급하는 허브로 기능할 수 있으니, 케냐가 플라스틱 규제 정책을 완화하도록 협상해달라는 로비 내용이 담겼다. 미국과 케냐 간 무역 협상이 진행 중인 때였고, 서한은 미국 무역대표부에 전달됐다.

"Africa is not a dumpster(아프리카는 너희의 쓰레기장이 아니다)."

케냐의 환경운동가들과 시민들은 이 문구를 내걸고 로비를 막기 위해 캠페인을 벌였다. 해시태그를 붙여 #AfricaIsNotADumpster 온라인 캠페인을 진행했고, 케냐 산업통상부 장관 등에게 미국산 플라스틱의 케냐 수입을 허용하지 말 것을 요구했다. 헬렌은 "얼마 후 장관은 무역협상에서 자국 환경법을 위반하는 어떤 제안도 수용하지 않겠다고 밝혔다"고 말했다.

헬렌은 지난 8일부터 스위스 제네바에서 열리고 있는 '제5차 정부간협상위원회 속개회의(INC5.2)'에 참관 중이다. 국제 플라스틱 협약의 구체적인 내용을 정하는 회의로, 전 세계의 플라스틱 오염을 줄이고 장기적으로 ‘플라스틱 오염 제로’ 체제로 전환하려는 협약이다.

석유화학업계의 로비는 이 회의에서도 발견됐다. 국제환경법센터(CIEL)는 234명의 화석연료 및 석유화학 업계 로비스트가 이번 회의(INC5.2)에 참여했다고 밝혔다. 이는 회의에 참석한 유럽연합 대표단 233명보다 많고, 한국 정부 대표단 25명의 10배에 달한다.

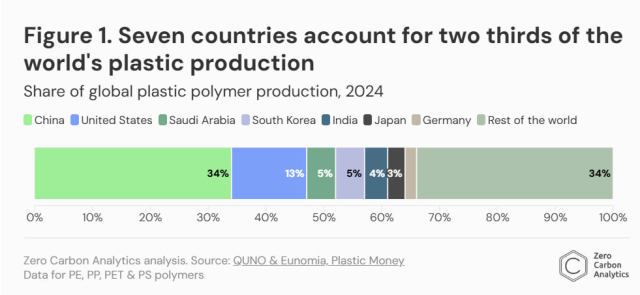

7개 국가 플라스틱 생산량 66% 차지

국제기구 Zero Carbon Analytics에 따르면, 2024년 단 7개국이 전 세계 플라스틱 폴리머 생산량의 66%를 차지했다. 중국(34%), 미국(13%), 사우디아라비아(5%), 한국(5%), 인도(4%), 일본(3%), 독일(2%) 순이다. 또 18개 기업이 전 세계 플라스틱 폴리머 생산의 51%(2021년 기준)를 차지했다. 시노펙, 아람코, 엑손모빌 등 대형 석유·가스 업체다. 이 중엔 한국 기업인 롯데케미칼(1.7%)도 포함됐다.

헬렌이 원하는 건 "플라스틱 생산 그 자체의 감축"이다. 헬렌은 "플라스틱의 생산과 사용을 단계적으로 폐지하는 전면적인 국제 플라스틱 협약을 원한다"며 "한국과 같은 미온적인 국가는 과학을 인정하고, 자국의 사업·경제적 이익을 잠시 내려놔야 한다"고 주장했다.

그러면서 "이번 회의는 전 세계 플라스틱 위기를 해결할 '일생에 단 한 번 있는 기회'"라며 "협약은 인권을 토대로 하고, 불평등을 줄이며, 인류 건강과 환경을 우선시하면서 저탄소 시스템으로의 정의로운 전환을 보장해야 한다"고 강조했다.

헬렌은 "아프리카 국가들의 상황에 맞는 국제 플라스틱 협약이 채택돼야 한다"며 "우리는 플라스틱, 섬유, 전자폐기물 등 모든 폐기물 투기 문제에 계속 대응할 것"이라고 말했다.

전체댓글 0