*이 글에는 스포일러가 있습니다.

흔히 훌륭한 감독은 데뷔작부터 남다른 데가 있기 마련인데, 짐 자무시의 <천국보다 낯선>(1984)은 가장 인상 깊은 장편영화 데뷔작으로 손꼽을 만하다(이 영화는 칸 영화제에서 '황금카메라상'을 받았다). 그렇게 시작한 감독이 미국 인디영화의 대명사가 되었다. 그 사이 생각이 바뀌었을지도 모르지만, 2007년에 출판된 인터뷰집 <짐 자무시>에서 자무시는 "갖가지 규제와 간섭을 받지 않기 위해 할리우드로 갈 생각이 없을 뿐만 아니라, 미국 자본을 끌어들이지 않고 영화를 찍을 수 있는 시스템을 만들었다"고 말한다.

<패터슨>은 자무시의 13번째 장편영화이다. 그는 윌리엄 카를로스 윌리엄스의 시가 좋아서 20년 전쯤에 뉴저지 주의 패터슨 시에 간 적이 있고 그 때 이 영화의 트리트먼트를 썼다고 한다. 장 뤽 고다르 감독은 '영화를 만들려면 어떻게 해야 하는가'에 대해, "먼저 자신의 하루가 어떻게 흘러가는지를 세밀하게 관찰하라"고 말했다. 미국의 소아과 의사이자 시인이었던 윌리엄스도 시에 대해 비슷한 생각을 했던 것 같다. 그는 일상에서 일어나는 사건과 주변의 사물들을 면밀하게 관찰하면서 사변적인 표현이 아니라 일상적인 언어로 작품을 썼다. 예를 들어 'This is just to say (할 말 있어요)'를 소개하면, "냉장고/안에 있던/자두/내가 먹었어요//그건/아마도 당신이/아침상에 내려고/보관했던 것// 용서해요/그것 참 맛있었어요/너무 달고/너무 찼어요"(<뉴시스>(2013년 4월 29일)의 '고봉진 칼럼'에서 인용].

윌리엄스는 1946년에 장편서사시 <패터슨>을 발표했는데, 책의 제목인 '패터슨'은 도시의 이름이자 그곳에서 살고 있는 한 시인의 이름이다. 영화 <패터슨>의 주인공은 패터슨에서 버스운전사로 일하면서 시를 쓰는 패터슨이다. 그러므로 자무시의 목표는 시를 영화로 옮기는 것이라고 할 수 있다. 다시 말하면, 패터슨의 일상을 그리는 것이 윌리엄스의 시 같은 영화가 되는 것이다.

영화의 첫 장면에서 패터슨의 아내 로라는 "쌍둥이를 갖는 꿈을 꿨다"고 말하는데, 이후 패터슨은 계속 쌍둥이들을 보게 된다. 이는 시를 쓸 때 많이 사용되는 대구법과 연결되면서, 영화를 구성하는 아이디어가 된다. 시를 쓰는 의사 윌리엄스와 시를 쓰는 버스운전사 패터슨, 시 <패터슨>의 인물 패터슨과 영화 <패터슨>의 주인공 패터슨, 도시 패터슨과 주인공 패터슨, 로라와 14세기 이탈리아 학자이자 시인 페트라르카의 뮤즈 로라... 노트북도 이메일도 쓰지 않는다는 자무시처럼, 패터슨은 핸드폰, TV, 컴퓨터(아이패드 포함)를 사용하지 않는다. 그는 시를 노트에 팬으로 쓴다.

영화는 월요일에서 시작해 다음 주 월요일 아침까지, 패터슨의 일주일을 기록한다. 알람을 사용하지 않고서도 매일 거의 똑같은 시간에 잠에서 깨어날 정도로 그의 생활은 규칙적으로 반복된다. 그는 버스 운전을 하면서 빔 벤더스의 <베를린 천사의 시>의 천사처럼, 승객들의 대화를 듣는다. 그리고 자신이 숭배하는 윌리엄스처럼, 끊임없이 시를 쓴다. 거의 비슷한 일상 속에서도 크고 작은 일들이 일어나기 마련이다. 때로는 빨래방에서 랩을 하는 동네 주민을 보기도 하고, 시를 쓰는 소녀를 만나기도 한다(패터슨의 시는 자무시가 좋아하는 시인 론 패짓의 시이고, 소녀의 시는 자무시가 썼다). 또 일상이 반복되는 가운데, 개를 도둑맞을 수 있다거나 쌍둥이를 임신한 꿈을 꿨다거나 하면서, 뭔가 미묘한 균열의 징후가 보이는 듯해서 긴장을 자아낸다. 한편으로는 군데군데 아이러니하면서 코믹한 장면들(패터슨 부부는 이 영화와 완전히 반대라고 할 수 있는 SF공포영화 <잃어버린 영혼의 섬>(1932)을 관람한다)이 끼어있다.

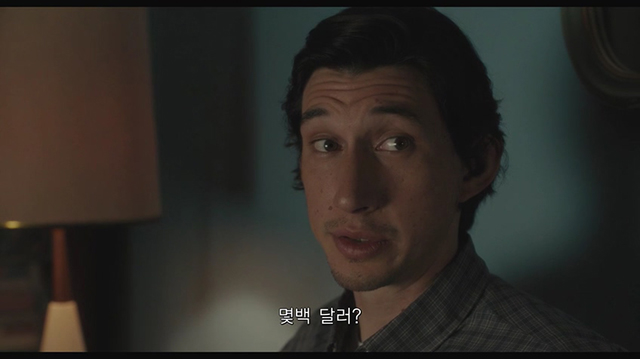

패터슨에 대해 객관적으로 관찰한 것만 재현되기 때문에, 관객은 그에 대해 화면에서 본 것만을 알거나 짐작할 수 있다. 그의 과거는 침대 옆에 놓여있는 군인 사진 하나로 추측해 볼 뿐이다. 자무시가 열렬하게 좋아하는 버스터 키튼처럼, 패터슨을 연기하는 아담 드라이버(버스 드라이버!)의 표정이 거의 변화가 없기 때문에, 관객은 그의 미묘한 표정을 관찰하면서 그의 생각이나 감정을 가늠해야 한다. 로라가 수백 달러 가격의 기타를 주문했다고 말할 때, 약간의 표정 변화를 통해 그가 그녀의 결정을 난처해하고 있다고 짐작해볼 수 있다(장면1, 장면2).

심지어 그는 자신의 시를 기록한, 너무나 소중한 '비밀노트'를 개가 갈기갈기 조각내버렸을 때조차도 격앙된 모습을 보이지 않는다. 그는 단지 개에게 '네가 밉다'라고 말할 뿐이다(장면3). 그러나 관객은 그가 잠들지 못하는 모습을 보면서 그 충격을 절감하게 된다. 왕가위 감독이 "요즘 관객은 너무 게으르다"는 말을 한 적이 있는데, 이 영화는 부지런한 관객을 요구한다.

그런데 패터슨의 비밀노트가 파괴되는 사건은 완전히 말썽꾸러기 개 때문일까? 로라가 "노트를 복사해 놓으라"고 집요하게 강권하자 패터슨은 결국 주말에 그렇게 하겠다고 마지못해 약속한다. 토요일 저녁, 그는 로라와 영화를 보러 나가면서 노트를 개의 눈에 띨 수 있는 소파에 놓고 나간다. 그것은 단순히 그의 실수였을까? 그는 자신의 시가 보존되거나 출판되는 것을 막기 위해 무의식적으로 파괴되도록 유도한 건 아닐까? 아니면 시인으로 인정받고 싶은 열망이 너무 큰 나머지 실패에 대한 두려움 때문에 그렇게 한 것일까? 그가 원하는 건 무엇일까?

다음 장면에서 패터슨은 공원 벤치에 앉아 있다가 자무시처럼 윌리엄스의 시가 좋아서 패터슨을 방문했다는 일본(자무시는 한 동안 일본의 JVC로부터 영화 제작비 투자를 받았고, 오즈 야스지로 영화와 일본 문화를 선호한다)에서 온 시인과 마주치게 된다(장면4 : 일본인이 들고 있는 책은 시집 <패터슨>이다). 일본시인이 "시인이냐"고 묻자, 패터슨은 잠시 망설이다 "아니"라고 말한다. 그가 시를 쓰는 걸 알고 있는데도 시인이 아니라고 할 때, 관객은 문득 '그러면 시인은 뭐지'하는 의문을 갖게 된다. 여기서 일본시인은 '시를 다른 언어로 명확하게 번역하기는 거의 불가능하다'는 의미의 말을 한다(그래서 시를 읽는 사운드뿐만 아니라 자막으로도 넣은 것 같다). 그는 패터슨에게 노트를 선물하면서, "때로는 텅 빈 페이지가 가장 많은 가능성을 선사한다"고 말한다. 다음 장면에서 패터슨이 다시 시를 떠올릴 때 비로소 그는 자신의 비밀노트가 파괴되었을 때 했던 말, "그건 단지 물위에 쓴 낱말들일 뿐이다"(영국 시인 존 키츠의 묘비명에서 인용)의 의미를 깨달은 것처럼 보인다.

알고 있는 낱말을 모은다고 시가 되는 것이 아닌 것처럼 일상을 영화로 만드는 건 결코 쉬운 일이 아니다. 일상을 그린 훌륭한 영화를 만나는 건 드문 일이다. 윌리엄스의 시가 현실의 관찰을 통해 거기서 삶을 통찰하게 했다면, <패터슨>에서도 그런 것이 있다. 패터슨이 "시인이 아니라고" 대답하기 전에 망설이면서 "아..."라고 했던 말을 통해 일본시인이 그의 정체를 단번에 간파했던 것처럼, 자무시는 <패터슨>이 관객과 이심전심으로 통하기를 기대하는 것 같다.

전체댓글 0