형식상 프리랜서 지위로 일을 해 근로기준법 등 각종 노동법 보호망에서 배제돼 온 노동자들이 자신의 노동자성을 확인해달라며 집단으로 고용노동부에 진정서를 제출했다. 지난해 3월 1차 진정, 8월 2차 진정에 이은 3번째 '무늬만 프리랜서'들의 집단행동이다.

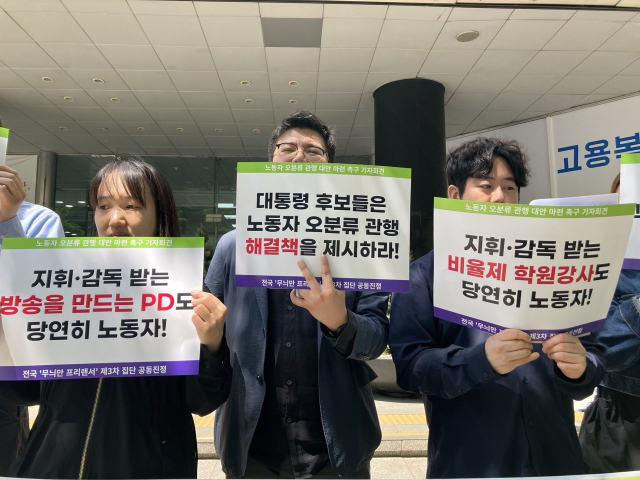

노동인권실현을 위한 노무사모임 노동자성연구분과, 공공운수사회서비스노조 더불어사는희망연대본부 및 든든한콜센터지부, 방송을 만드는 사람들의 이름 엔딩크레딧 등은 7일 오전 서울 중구 서울고용지방노동청 앞에서 '전국 무늬만 프리랜서 제3차 집단 공동진정' 기자회견을 열고 "수십 만에 달하는 노동법 밖의 노동자를 보호할 대안을 제시하라"고 정부에 촉구했다.

이번 진정엔 7개 직군에서 50명이 참여했다. 식당 서빙 및 주방보조, 실버강사, 학원강사, 헬스트레이너, 물류업체 노동자, 콜센터 교육실습생, 외주제작사 PD 등이다.

사업주에 의해 노동자가 아닌 사업소득자로 분류된 이들은 모두 3.3%의 '가짜 사업소득세'를 원천징수당해왔다고 밝혔다. 서울 마포구 홍대입구역 인근의 유명 고깃집에서 일했던 A 씨는 구인 사이트에서 사업주의 근로계약서 작성 약속을 확인하고 일을 시작했으나, 일하는 내내 3.3% 사업소득세만 떼였고 4대 보험에 가입하지 못했고 연차휴가도 받지 못했다.

인천 부평의 한 중·고교 입시학원에서 일한 B 씨는 수업 준비 및 강의 외에도 매월 퇴원생 분석 등 부수 업무를 했고 퇴직금 명목으로 매월 평균 8.59%의 금액도 급여에서 공제했지만, 퇴사할 시점엔 근로기준법상 노동자가 아니라는 이유로 퇴직금을 받지 못했다.

2013년부터 2024년까지 11년을 한 외주제작사에서 일하며 KBS2TV <생생정보> 등을 제작해 왔던 PD C 씨도 억울함을 호소했다. C 씨는 퇴사 후 고용노동청에 임금체불(퇴직금) 진정을 냈으나, 노동청은 C 씨를 근로기준법상 노동자로 볼 수 없다며 진정을 종결했다. 이에 C 씨는 "방송제작, 업무지시, 제작영상에 대한 의사결정권 모두 사업자에게 있었고 업무수행에 자율성은 없었다"며 다시 진정을 넣기 위해 이번 집단 진정에 참여했다.

한국어 소통이 원활하지 않거나, 체류 지위가 불안정한 이주민의 경우 문제는 더 심각했다. 다수 이주민 사건을 대리해 온 전락준 변호사는 CJ 대한통운 하청업체 소속 이주노동자들의 일부 사례를 설명하며 "(이들이) 한국어도 할 줄 모르고, 한국의 법, 체계도 모르기 때문에 회사 측에서도 설명을 안 해주고 자기 마음대로 3.3% 세금을 적용했다"며 "고용보험에 가입 안 했는데 고용보험 명목으로 급여를 차감하는가 하면, 힘든 상하차를 주 52시간 넘게 일하는데도 연장근로수당, 휴일근로수당, 주휴수당은 한 번도 지급하지 않았다"고 밝혔다.

콜센터 교육실습생 출신의 진정인들은 콜센터 현장의 교육생 악용 문제를 비판했다. '교육생'이란 지위를 만들어 회사가 정한 의무 재직 기간 전에 퇴사하면 임금을 지급하지 않는 관행이다. 대한항공 국제선 콜센터 상담사였던 김아무개 씨는 교육실습생으로 한 달 반 근무 후 퇴사해 임금을 받지 못했다. 김 씨는 "매일 8시간씩 직무교육을 받고 실습하며 매뉴얼을 외우고 콜 응대를 훈련했으나 '교육'이라는 이름 아래 아무 보호도 받지 못했다"며 "근로계약서도 쓰지 않았고 4대 보험도 적용되지 않았다"고 말했다.

기자회견 참가자들은 "대통령 선거로 나라가 떠들썩하지만, 근로기준법을 빼앗긴 '무늬만 프리랜서'가 곧 1000만 명에 달할 것으로 예상됨에도 이 문제에 대한 논의가 실종됐다"며 "대통령 후보들은 노동자 오분류(노동자를 사업소득자로 위장)에 대한 입장을 밝히고, 문제를 해결할 대안을 제시하라"고 요구했다.

참가자들은 또 "대법원은 노동자를 판단할 때 계약 형식에 상관없이 노무 제공의 실질을 살펴야 한다는 법리를 확립했다"며 "고용노동부는 낡고 잘못된 행정해석을 폐기하고, 선제적으로 사업장을 감독해 노동자를 사업자로 위장하는 관행을 뿌리 뽑도록 특별근로감독을 실시하라"고 밝혔다.

전체댓글 0