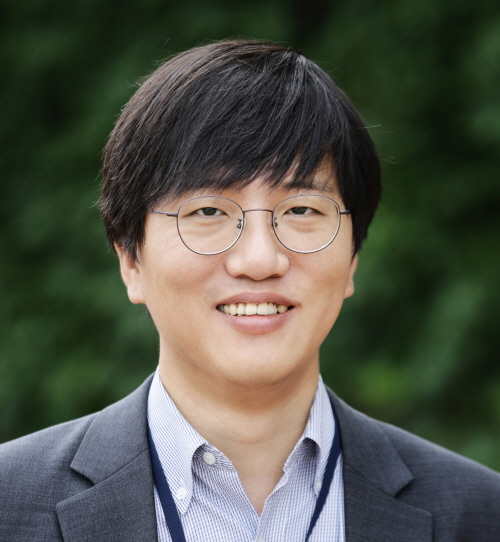

윤 전 대변인은 8일 자신의 블로그에 올린 글에서(☞관련 사이트 : 윤 전 대변인 블로그) 자신에게 씌워진 혐의는 부당했다고 주장하면서 "사건이 터지자 나를 겨냥해 퍼붓는 언론의 숱한 보도를 접하면서 맨 먼저 떠오른 상념이 있었다. 노무현 전 대통령이었다"고 했다.

윤 전 대변인은 '고(故) 노무현 대통령과 나'라는 제목의 이 글에서 "그의 자살을 그토록 비판했던 내가 노무현을 떠올리다니"라며 "왜 노무현이 자살하고야 말았는지, 나는 그때서야 실감했다. 왜 노무현이 바위에서 떨어지는 선택을 했는지"라고 했다.

윤 전 대변인은 "언론에 의해 철저히 무너진 패자로서 새삼 노 전 대통령을 향해 동병상련의 정이 들어갔다"며 "지난 3년 동안 나는 노 전 대통령과 많은 대화를 했다. 그리고 그와 경쟁하기도 했다"고 주장했다.

그는 "노 전 대통령은 자살하기 전인 2009년 4월 12일 밤 9시 23분, '언론은 흉기다'라는 제목으로 이렇게 쓰고 있다. '총은 흉기가 된다. 카메라도 흉기가 된다'"며 "여기에서 '봉화'(봉하의 오기. 편집자)를 '김포'로만 바꾸면 노무현과 나는 똑같은 상황이었음을 알 수 있다"고 했다.

그는 자신이 "칩거와 은둔의 3년을 보내면서 그(노 전 대통령)가 쓴 책을 거듭 읽어보는 과정에서 가장 감동을 받은 대목"이라며 노 전 대통령이 생전에 "한 사람의 인간으로서 간곡히 호소합니다. 저의 안마당을 돌려주세요. 최소한의 사생활이라도 돌려 주시기 바랍니다"라고 썼던 대목을 들기도 했다.

그는 "집 앞뒤를 신문지로 꽁꽁 바르고 망원렌즈의 감시를 피하려 했던 나의 처참하고 암울했던 심정을 노무현은 이해하고도 남을 것"이라고도 했다.

전체댓글 0