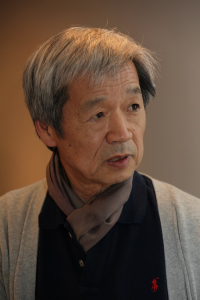

'불로 짓는 농사' 염농(焰農). 정확하게는 불로 짓는 '그릇 농사'라는 의미다. 현장 활동가로, 노동잡지 편집장으로, 서울·경기노동위원회 위원장으로, 노동의 세계에 근 30년을 몸담았던 신금호 선생이 은퇴 후 도예가의 길을 걸으며 사용하는 아호다.

1944년 생인 신 선생은 서울대 정치학과 출신 엘리트의 영예를 좇지 않고 '조국 근대화'가 빚어낸 불의에 몸과 머리로 맞서 학생운동과 노동운동의 길로 향했다. 팔순을 바라보는 지금도 '그릇빚음'을 잠시 멈춘 시간에 골프장 미화원으로 일하는 노동자다.

최근 주변의 권유로, 손자에게 꼭 전하고 싶은 이야기를 자서전에 꾹꾹 눌러 담았다. 젊은날 정면으로 마주했던 군사정권 시대상, 사회에 나와 겪었던 척박한 노동 현장의 기억을 농사짓듯 기록했다. 시대에 저항하고 자연에 순응한 어느 '백발 노동자'가 견뎌 살아온 이야기를 연재한다. 편집자

광로가 가로세로 줄줄이 얽힌 난장에서 해야 하는 일을 하루 온종일 나와 다른 한 명의 청년 노동자가 한 쌍이 되어 해냈다. 갱차를 밀고 다닐 뿐만 아니라, 그러면서 눈과 소리와 감각으로 바퀴 상태도 점검한다. 헐거운 나사들은 꼭꼭 조이고, 많이 닳은 바퀴는 떼어내 기계실로 보내고 새 바퀴로 갈아 끼운다.

틈이 날 때면 난장 곁 햇살 가득한 비탈에 앉아 쉬는데, 남의 말을 듣는 성격인 나는 한동안 할 말이 마땅치 않아 애를 먹었다. 그래도 알고 싶은 것은 단박에 알아챈다. 동료 청년은 장성군 출신으로 장성 고등학교를 나온 토착 청년이라는 것, 군대를 다녀왔다는 것, 도계읍에 신혼살림을 꾸린 지 얼마 안 된다는 것. 젊고 몸도 마음도 건강하고 순박하다는 것을 금방 알아챘다.

난장 노동생활이 한참 지났을 때 용광로가 있는 압축공기실로 이동 배치되었다. 작달만한 키의 화부가 용광로에 장작을 쏟아 넣는다. 높디높은 천장 나무판에 세워진 흙굴뚝에 연결된 철판 굴뚝을 통해 하늘 위로 검은 연기가 뿜어 나간다.

내가 하는 일은 불을 때는 중견 나이 화부의 일을 거들어 주는 게 아니다. 용광로와 좀 떨어진 한쪽 공간에서 전기로 돌아가는 그라인더로 선산부들이 쓰는 긴 철대 끝에 붙어있는 특수강인 노미가 바위벽을 잘 뚫고 들어갈 수 있도록 날카롭게 다듬어주는 쇳일이다. 내가 온종일 날카롭게 갈아놓은 철막대는 보관대에 하나하나 나란히 세운다.

어둠이 가시지 않은 캄캄한 샛새벽이면, 막장에서 일하고 나와 입술과 눈자위만 제 색이고 온몸이 검디검은 탄가루로 뒤범벅된 선산부들이 압축실로 들어와 자기가 쓴 철막대를 보관대에 넘겨둔다. 교대조 채탄 선산부들은 한 사람 한 사람 줄이어 들어와, 내가 온종일 정성들여 갈고 닦아놓은 철막대를 뽑아들고 압축실을 나간다. 교대시간인 것이다. 낮 2시에도, 밤 10시, 새벽 6시에도 같은 일이 반복된다. 나는 온종일 철막대 끝 노미를 날카롭게 갈았다.

검덩이 탄가루 묻은 조그마한 창문 밖으로 보이는 계곡의 산록에는 어느새 연분홍 진달래가 무리지어 피어나고 있었다. 계곡 건너 맞은편 산비탈에는 나란히 붙여지은 탄부들의 거무튀튀하고 키 낮은 시멘트 블록 집들이 보였다. 빨랫줄에 널린 옷가지들이건 집이건 주변의 모든 것들이 회색빛 일색이었다. 집도, 작은 언덕길도, 골목들도 모두 검은색 짙게 배인 회색 빛 일색이다. 그래도 온 천지에 하얀 함박눈이 내려 쌓일 때면 세상에서 제일 조용하고 아늑한 평화의 세상이 펼쳐진 듯이 보이는 곳이 바로 이곳이다. 막사 탄부들의 세상!

어느 쉬는 날, 밤새 내린 눈으로 산천 모두가 하얗게 뒤덮인 화전민의 보리밭 오솔길을 가로지르며 나는 걸었다. 눈 위에 남은 자국은 내 발자국 하나뿐이다. 하늘도 희고 산도 희고 들판도 계곡도 희니 내 마음에도 고요함 속에 흰 눈이 쌓인다. 묵묵히, 홀로, 경사진 보리밭 눈길을 걸었다. 온 천지간이 더없이 조용하다. 멀리 촌민집 울타리도 하얗고 초가삼간도 눈덮여 하얗다. 보리밭 길을 가로질러 탄광 주막에 들어가 철판에 구운 돼지고기 한 점과 경월소주 한 병을 가볍게 비웠다.

이것이 내 인생, 내 삶이다! 탄광 노동자, 이왕지사 나는 굴 안 깊숙한 막장의 탄부가 되고 싶었다. 지원하니 오래지 않아 갱 속 깊이 들어가 일하는 후산부가 되었다.

다시 한 달이 지나갔다. 일터가 바뀌었다. 땅속 깊이 내려간 2000미터 아래라던가, 흑암의 탄갱 속 맨 끄트머리 막장에서 하늘이 내린 운명처럼 내가 노동하게 된 것이다. 사람들은 말했더랬다. 이 깊이로 보면 동해바다 밑일 거란다. 탄광 주변 산골이 깜깜한 샛새벽, 회색빛 작업복과 작업화, 안전등이 달린 헬멧, 허리 뒤에는 배터리, 목에는 수건을 둘러 묶고 새벽 교대조 조회에 참가했다.

나도 호명소리에 끼어 있었다. 점검을 마치고 교대 배치조 갱부들과 함께 유독 덜컹거리는 탄부 운반차에 올라 지하갱 깊숙이 내려갔다. 세상의 끝이런가, 흑암의 검은 세상으로. 운반차가 멈춘 곳은 흐릿한 불빛의 작은 지하 광장. 광장 주변 돌벽에는 작고 검은 구멍 몇 개가 뚫려 있었다. 여러 갈래로 뚫린 막장 가는 길의 초입인가 했다. 주변 모두 흐릿하고 고요에 묻혀 있었다.

내가 배치된 조는 선산부 한 명, 후산부 두 명이다. 후산부 중 하나가 햇병아리인 나다. 선산부를 따라 한 검은 구멍 안으로 한걸음 내디뎠다. 굴 안은 울퉁불퉁 흑암의 돌벽 천장과 바닥엔 좁다란 철로가 깔려 있었다. 시간이 멈춘 어둠 일색의 세계. 안전모에 붙어있는 안전등 불빛이 머리돌림을 따라 사방을 훑는다. 앞서가는 선산부 헤드라이트 불빛을 따라 좁다란 철로가 깔린 구멍 안으로 발을 옮겼다.

흑암의 적막 속에 간혹 간헐적으로 '똑!…똑!…' 물방울 떨어지는 소리가 너무도 청명하다. '자박자박' 작업화 내딛는 소리도 겹쳐 들린다. 한참을 가니 탄갱의 끝 막장 돌벽이 가는 길을 막는다. 돌벽 밑바닥에는 탄더미가 흩어져 있다. 기어이 막장까지 다가선 것이다.

막장은 위아래 할 것 없이 울퉁불퉁 튀어나온 검은 돌벽이다. 어찌 보면 깊은 바위 속 작디작은 육면체 안에서 '인간 두더지' 셋이 바위벽을 뚫으러 들어온 것이다. 세기말 캄캄한 우주 탐험가인가? 아니다. 깊디깊은 탄광 지하 막장으로 돈에 눌려 들어온 인간 노동자일 뿐이다.

<계속>

전체댓글 0